|

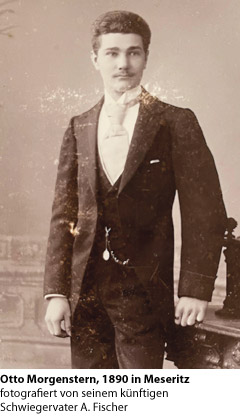

Schneidermeister Otto Morgenstern aus Meseritz

Eine familiäre Spurensuche von Judith Schewe

Fotos: Schewe / Archiv HGr

Heimatfreundin Judith Schewe hat dem Heimtkreis Meseritz Ihre familiäre Spurensuche, die sie als Buch verfasst hat, freundlicherweise zur Veröffentlichung in der Vereinspublikation Heimatgruss zur Verfügung gestellt.

Heimatfreundin Judith Schewe hat dem Heimtkreis Meseritz Ihre familiäre Spurensuche, die sie als Buch verfasst hat, freundlicherweise zur Veröffentlichung in der Vereinspublikation Heimatgruss zur Verfügung gestellt. Vorwort von Judith Schewe

Dieses Buch soll die Erinnerung wachhalten an meine Vorfahren, die aus der Stadt Meseritz östlich der Oder stammen und ihre Heimat durch den II. Weltkrieg verloren haben.

Nicht alle Details und Dokumente, die ich bei meiner Ahnenforschung gefunden habe, sind hier wiedergegeben, sie würden Einblicke zulassen zurück bis ins frühe 18. Jahrhundert. Aber es lässt sich auch so gut nachvollziehen, wie die Familiengeschichte seit der Mitte des 19. Jahrhunderts verlaufen ist.

Hauptfigur ist mein Urgroßvater Otto Morgenstern, seine Entwicklung und seine Erlebnisse, die eng verknüpft sind mit dem Lebenslauf meiner Oma Gertrud. Die Lebensgeschichte meiner Mutti Ingelid ist nur in Teilen erzählt, die späteren Jahre in der DDR und nach der Wende 1989 habe ich nicht beschrieben.

Im Anhang befinden sich diverse Urkunden, Dokumente und Fotos als zusätzliches Material. Die meisten der vielen Quellen, die mir die umfangreichen Recherchen ermöglichten, will ich hier aufzählen: Standesamt I in Berlin, Bundesarchiv, Standesamt Meseritz, Stadtarchiv Bamberg, Stadtarchiv Bad Oldesloe, Stiftung Martin-Opitz- Bibliothek, Genealogische Gesellschaft Hamburg, Landesarchiv Berlin, Staatsarchive der Republik Polen (insb. Landsberg an der Warthe, Lebus, Posen, Pommern, Niederschlesien), Zwölf-Apostel-Gemeinde in Berlin, Museum Meseritz, Heimatkreis Meseritz/Heimatgruß, ancestry.de, myheritage.de, familysearch.org, genwiki.genealogy.net sowie die privaten Ahnenforscher Uwe Drössler (auch ein Morgenstern- Nachfahre) und Christian Kollan aus Berlin ...

Dieses Buch wird nicht für den Buchhandel hergestellt, es ist ein rein privates „Album“, daß es nur in fünf Exemplaren gibt. Gestaltet habe ich es als Geschenk für meine Tochter Jacqueline.

Als Dank für die Hilfe erhält der Heimatkreis Meseritz ein Exemplar für sein Archiv, ebenso das Stadtarchiv Bad Oldesloe, eines behalte ich selbst. Anderen Interessierten stelle ich gern die PDF-Datei zum Lesen zur Verfügung.

Judith Schewe, Quickborn, Dezember 2021.

Kindheit

Hermann Otto Alfred Morgenstern wird am 3. März 1874 in Meseritz, in der preußischen Provinz Posen, geboren. Otto wird sein Rufname.

Die Eltern

Der Vater Schneidermeister Paul Gustav Leopold Morgenstern stammt aus Herrnstadt in Niederschlesien, er wurde 1841 in eine traditionsreiche und erfolgreiche Kürschnerfamilie geboren. Die Mutter Auguste Hannetzki kam 1843 in Züllichau zur Welt, das auf halbem Wege zwischen Meseritz und Herrnstadt liegt. Beide haben Mitte der 1860er Jahre geheiratet und sind wahrscheinlich 1867 nach Meseritz gezogen.

Die Großeltern

Carl Wilhelm Morgenstern, auch Schneidermeister, lebte nach dem Tod seiner Frau in Berlin und starb noch vor Ottos Geburt 1872 während der schweren Pockenepidemie. Die Großmutter Johanne Christiane geb. Schneider/adoptierte Becker war bereits 1867 in Schwerin an der Warthe verstorben. Augustes Eltern Johann Christian Hannetzki und seine Frau Charlotte Auguste Johanne Eleonore geb. Haupt wohnen in Züllichau. Der Großvater verstirbt dort 1876, die Großmutter wird danach bis zu ihrem Tod 1894 bei Ottos Familie in Meseritz wohnen.

Taufe

Am 6. April 1874 findet in der evangelischen Kirche in Meseritz die Taufe statt. Taufpaten sind Anna Leonhard, Tochter eines Meseritzer Sattlermeisters, und Alexander Meter, Buchbindermeister, auch aus Meseritz. Außerdem Taufpatin ist Ottos Tante Caroline Morgenstern geb. Meyer, die erste Ehefrau von Gustavs Bruder Eduard, Schuhmachermeister, die beide in Berlin wohnten.

Die Geschwister

Die GeschwisterIm Februar 1868 und im September 1869 muss die Familie zwei Totgeburten überstehen. 1870 wird dann die erste Tochter Auguste Clara Hedwig geboren. Nach Ottos Geburt kommen im November 1877 die Zwillinge Friedrich Wilhelm Maximilian und Charlotte Alma Ida zur Welt, beide sterben im Januar 1879. Dann wird die kleine Schwester Helene Margarethe Gertrud, genannt Lenchen, im April 1882 geboren. Zu ihr hat Otto bis zu seinem Tod ein sehr enges und liebevolles Verhältnis. Von beiden ist ein Foto erhalten geblieben.

Jugend

Tod der Mutter

Otto ist 15 Jahre alt und hat wahrscheinlich gerade seine Schneiderlehre begonnen, als seine Mutter Auguste am 3. Juni 1889 stirbt. Plötzlich sind Otto, seine große Schwester Clara und Nesthäkchen Helene Halbwaisen. Großmutter Hannetzki hilft nach Kräften im Haushalt, aber auch sie ist schon 77 und nicht mehr gut zu Fuß. Die Kinder müssen vieles selbst machen, was bisher die Mutter erledigte. Otto kümmert sich besonders um Lenchen, denn Clara zieht es bald weg von zu Hause.

Stiefmutter Antonie

Ottos Vater Gustav hat nach dem Tod seiner ersten Ehefrau am 13. November 1890 ein zweites Mal geheiratet.

Marie Auguste Antonie Müller, Jahrgang 1851, stammt aus Meseritz und ist fortan die zweite Mutter für die drei Kinder. Offenbar haben die Kinder zu ihr ein gutes, vertrauensvolles Verhältnis. Otto hat niemals, weder mit seiner Tochter noch mit seiner Enkeltochter darüber gesprochen, daß Antonie nicht seine leibliche Mutter war. Erst durch

das zufällige Auffinden der Heiratsurkunde im Jahr 2013 kam dies ans Licht.

Otto wird um 1892 seine Gesellenprüfung als Herrenmaßschneider ablegen und im Geschäft des Vaters mitarbeiten. Er erwirbt sich offenbar einen guten Ruf, denn schon bald darauf beginnt er mit den Vorbereitungen zur Meisterprüfung.

Militärdienst

MilitärdienstFür drei Jahre muss sich Otto dann dem Kaiserlichen Heer als Wehrpflichtiger zur Verfügung stellen. 1894 war er z. B. in Reitwein an der Oder stationiert. Auch in Beeskow muss er gewesen sein, ein dort entstandenes Foto zeugt davon.

Otto verlässt etwa 1898 das kaiserliche Heer im Range eines Unteroffiziers, bleibt aber in Reserve. 16 Jahre später, im Alter von 40 Jahren, wird er gleich zu Beginn des Ersten Weltkriegs wieder eingezogen.

Meisterprüfungt

Nach Ende der Militärzeit erwirbt Otto – nach seinem 24. Geburtstag – den Titel „Meister des Schneiderhandwerks“. Dieser ist laut Gesetz verpflichtend als Grundlage für die Selbstständigkeit.

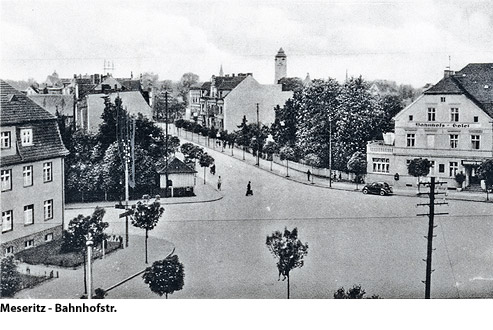

Noch arbeitet Otto mit dem Vater zusammen im Geschäft, aber dieser will sich bald in den Ruhestand begeben. Wohn- und Arbeitsort ist die Bahnhofstraße 53, das Haus der Eltern.

Später, als Otto Schneidermeister und Geschäftsinhaber ist, ziehen Gustav und Antonie Morgenstern dann in eine Wohnung in der Obrawalder Straße.

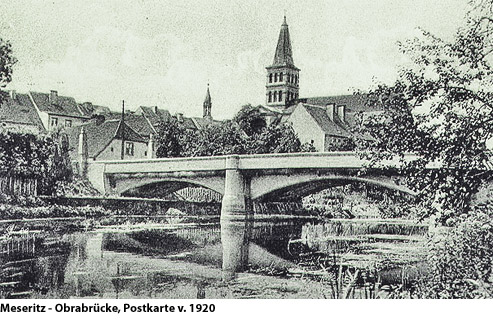

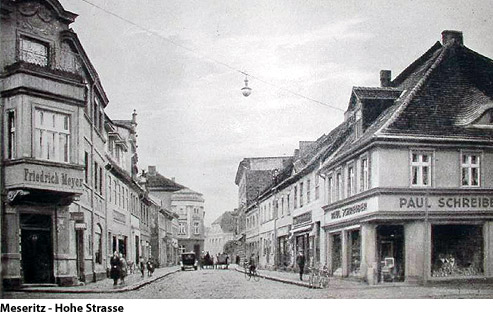

Heimatstadt Meseritz

Die Kleinstadt Meseritz liegt rund 90 Kilometer östlich von Frankfurt/Oder. Als Otto geboren wird, hat die Stadt etwa 4.800 Einwohner, 1939 waren es rund 11.000. Es gab wenig Industrie, Kleingewerbe und Handel waren in der Überzahl.

Die Stadt hatte mehrere Schulen, zwei Krankenhäuser, eine evangelische und eine katholische Kirche und auch eine Synagoge.

Der Anteil der jüdischen Einwohner sank von einem Viertel der Bevölkerung Anfang des 19. Jahrhunderts, insbesondere durch Auswanderung, bis Anfang der 1930er Jahre auf wenige Einzelpersonen. Die Mehrheit der Einwohner war protestantisch, ca. ein Drittel katholisch. Ursprünglich war Meseritz eine Tuchmacherstadt, aber nach den Napoleonischen Kriegen verlor sie an Bedeutung. Zu den verschiedenen Handwerkerinnungen gehörte auch die Schneiderinnung, der Gustav Morgenstern beitrat, wie später auch sein Sohn Otto.

Meseritz war eine kleine Stadt, mit einem Ortskern und einigen Einkaufsstraßen, Handwerker und Gewerbetreibende bestimmten das Bild. Nach Kriegsende 1945 gingen zahlreiche Häuser in der Innenstadt in Flammen auf, vieles wurde nie wieder aufgebaut, die Strassenzüge wurden begradigt. Was man auf alten Postkarten sieht, ist schwer zu vergleichen mit dem heutigen Ort. Burg und Schloss aber sind gut erhalten und werden wieder museal genutzt.

Auch die Kirchen und das Rathaus sind heute in gutem baulichen Zustand, die Synagoge ist renoviert, aber zweckentfremdet. Die ehemals deutschen Friedhöfe, wie auch der jüdische außerhalb der Stadt, sind nicht mehr vorhanden, nach 1945 wurde alles vernichtet.

Nun gibt es aber auf allen Friedhöfen wieder Gedenksteine, die zumindest an diese erinnern. 2018 wurde auf dem evangelischen Friedhof ein Lapidarium errichtet, wo mehr als 100 erhalten gebliebene Grabsteine aufgestellt wurden, eine ausführliche Gedenktafel erinnert an diesen vernichteten Friedhof. Leider ist keiner der Grabsteine der Familien Morgenstern oder Kramm erhalten geblieben.

Meseritz heißt seit 1945 Miedzyrzecz und liegt in der polnischen Woiwodschaft Lebus. Aktive Erinnerungsarbeit betreibt seit 1945 bis heute der Heimatkreis Meseritz e. V., er gibt die Zeitschrift „Heimatgruss“ heraus, die unterdessen bei Ausgabe 238 angekommen ist und der ich viele Hinweise und Erläuterungen zu Meseritz und zur Geschichte des Ortes und Landkreises Meseritz entnehmen konnte.

Das Archiv des Meseritzer Heimatkreises befindet sich mittlerweile in den professionellen Händen der Martin-Opitz-Bibliothek in Herne. Wunderbar gestaltet und gepflegt wird das geschichtliche Erbe im Museum der Stadt, das sich im ehemaligen Schloss befindet.

Otto und die Frauen

Otto ist also Ende der 1890er Jahre ein schneidiger junger Mann aus gutem Hause, der mit seinem Aussehen und auch mit seinem Gewerbe Eindruck auf die ledigen Frauen in der Stadt macht.

Olga

Wahrscheinlich im Geschäft des Fotografen Adolf Fischer lernt er dessen drei Jahre ältere Tochter Olga kennen. Er geht mit ihr aus und wirbt um sie, dann hält er um ihre Hand an. Am 17. Juli 1900 geben sie sich auf dem Standesamt in Meseritz das Jawort, am nächsten Tag folgt die kirchliche Trauung. Von diesem sicher hübschen Hochzeitspaar gibt es leider kein Foto.

Marie und Gertrud

Zur gleichen Zeit hat Otto aber auch Marie Kramm, zwei Jahre älter als er, aus der Winitze kennengelernt. Sie ist die Tochter des Maurers Gustav Kramm und seiner Frau Juliane geb. Knospe. Die Vorfahren der Familie Kramm kommen aus Kurzig. Ohne dass Olga es bemerkt, trifft Otto sich mit Marie und diese wird schwanger.

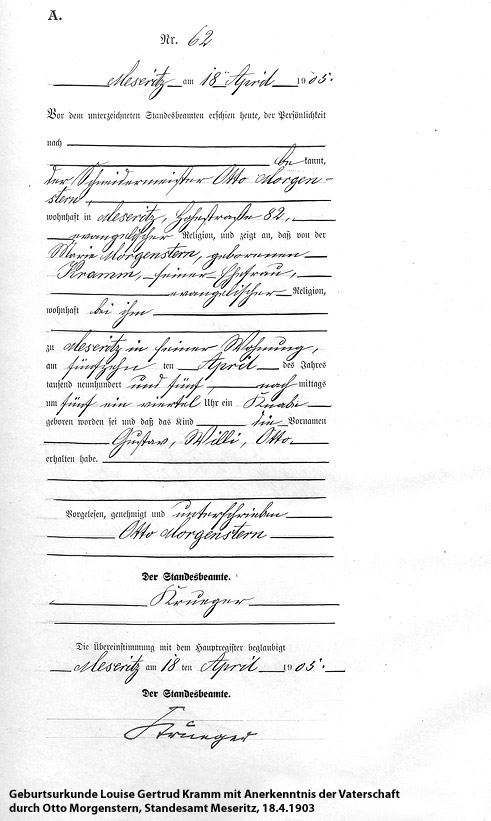

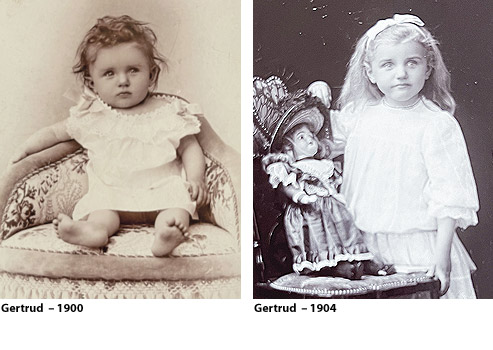

Am 16. Dezember 1899 bringt sie im Hause ihrer Eltern, bei denen sie wohnt, eine Tochter zur Welt: Louise Gertrud Kramm. Die Taufe findet am 31.12.1899 in der evangelischen Kirche Meseritz statt. Rufname ist Gertrud.

Scheidung und noch einmal Hochzeit

Wann Olga und der Rest der Familie von diesem „Fehltritt“ erfahren, wer weiß? Die Ehe mit Olga hält nicht lange, sie bekommt auch kein Kind von Otto. Vielleicht ist auch das der Scheidungsgrund, denn einen Stammhalter wollte Otto auf jeden Fall.

Am 21. April 1904 wird die Ehe offiziell geschieden und Otto und Marie geben kurz danach beim Standesamt ihr Aufgebot ab. Der Hochzeitstermin ist der 25. Juli 1904. Eheurkunde und Gertruds Geburtsurkunde erhalten den Vermerk, dass Otto die Vaterschaft anerkennt. Von diesem Tag an heißt seine Tochter Louise Gertrud Morgenstern.

Niemals wird sie erzählen, daß sie unehelich zur Welt kam und ihr Geburtsname eigentlich Kramm war. Eine kirchliche Trauung von Otto und Marie gab es jedenfalls nicht. Sie wohnen von nun an im Haus von Ottos Eltern, Gustav und Antonie Morgenstern, in der Bahnhofstraße 53.

Willi

Endlich wird der ersehnte Stammhalter geboren: Gustav Willi Otto Morgenstern erblickt am 15. April 1905 das Licht der Welt. Zur großen Bestürzung aller stirbt der kleine Willi schon einen Monat später, am 13. Mai 1905.

Seine Schwester Gertrud, damals erst viereinhalb Jahre alt, beschreibt diesen Verlust 50 Jahre später sogar in ihrem Lebenslauf unter Familiäres, wobei sie sich aber um ein Jahr irrt und Geburt und Tod auf 1904 datiert. Offensichtlich war es für sie aber ein wichtiges Ereignis. Weitere Geschwister bekam sie nicht.

Gertrud

Sie wird Ostern 1907 eingeschult und besucht die höhere Mädchenschule (Lyzeum) in Meseritz. Dann wechselt sie ca. 1910 auf das Lyzeum in Bärwalde (heute Mieszkowice in Polen, über 100 km entfernt von Meseritz), sie wohnt dort wahrscheinlich in einem Mädchenpensionat. Verwandte gab es in Bärwalde nicht. Warum sie nicht in Meseritz blieb, ist nie erzählt worden.

Die Großmutter Juliane Kramm stirbt am 28. März 1907 im Alter von 62 Jahren, der Großvater Gustav Kramm am 6. September 1911, er wurde 67 Jahre alt. Für Gertrud jedes Mal wieder ein Schicksalsschlag, sie war bei den beiden in der Winitze aufgewachsen und liebte sie sehr.

Gertrud besucht in der Bärwalder Kirche von Ostern bis Ende September 1913 den Konfirmandenunterricht. Im Oktober 1913 zieht sie zu ihrem Onkel Theodor Kramm, dem jüngeren Bruder ihrer Mutter, nach Berlin-Neukölln, Jansastr. 9, und besucht dort das Lyzeum in der Berliner Straße. In der Martin-Luther-Kirche nimmt sie bis Februar 1915 am Konfirmandenunterricht teil.

Gertrud wird dann aber am 28. März 1915 in Meseritz konfirmiert. Dieser schöne Spruch begleitet sie fortan:

„Der Herr ist mit euch, weil ihr mit

ihm seid, und wenn ihr ihn suchet,

wird er sich von euch finden lassen.“

Danach fährt sie wieder nach Berlin zur Familie Kramm, sie ist gern dort und mit den drei Kindern und Tante Hulda versteht sie sich auch gut. Sie wohnt und lernt bis 1916 in Berlin.

1. August 1914 – Der I. Weltkrieg beginnt

Mit Kriegsbeginn wird Otto aus der Reserve wieder in den aktiven Dienst versetzt, aber er muss nicht, wie viele andere, an die Front. Er wird die gesamte Kriegszeit in Posen beim Versorgungsamt des Heeres als Schneidermeister arbeiten. Die Einwohnerkartei Posens weist für 1915 mehrere Anschriften zur Untermiete aus, offenbar wohnte er aber zuerst im Posener Vorort Dembsen.

Am 4. November 1916 stirbt Ottos Vater Gustav. Er wird auf dem evangelischen Friedhof, nur wenige Schritte von der Wohnung entfernt, beerdigt.

Gertrud berichtet 1954 in ihrem Lebenslauf, daß sie vor der Konfirmationsprüfung, 1915 wegen der Kriegsentwicklung die Schule in Berlin ohne Abschluss abbrechen musste.

Sie belegt in Meseritz Kurse für Schreibmaschine, Stenographie und Buchführung, eine Berufsausbildung im eigentlichen Sinne kann sie jedoch nicht beginnen. Sie wird nach Beendigung der Kurse zusammen mit anderen Schülerinnen zur Arbeit beim Ersatzbataillon I. R. 37 in Meseritz verpflichtet und arbeitet bis Kriegsende im Versorgungsamt. 1918, als Otto vom Kriegsdienst zurückkehrt, eröffnet er sein Herrenartikelgeschäft wieder und arbeitet als Herrenmaßschneider.

Gertrud ist seitdem bei ihm angestellt und kümmert sich um Geschäft und Buchführung.

1919 zieht die Familie um, einige Häuser weiter in die Bahnhofstraße 46. Ob die Wohnung größer oder kleiner war, ist nicht bekannt, auf jeden Fall gab es ein Geschäft mit großem Schaufenster, eine Schneiderwerkstatt und genug Wohnraum.

Die 1920er Jahre

Die 1920er JahreOtto beschäftigt sich nach dem Krieg verstärkt mit der Politik, er wird Mitglied der SPD und als 1924 das Reichsbanner, eine paramilitärische Vereinigung der SPD gegründet wird, tritt er auch dort ein. Wie stark er sich engagiert hat, ist nicht zu erkennen, aber in Meseritz ist seine politische Einstellung allseits bekannt, nach 1933 führt das dann auch zu Konflikten.

Andererseits hat Otto eine Leidenschaft, die vielleicht aus der Not geboren war. Er vertieft sich in die Homöopathielehren Samuel Hahnemanns. Jedes Wehwehchen kann er behandeln, da muss niemand aus seiner Familie zum Arzt.

Globuli, Tropfen und andere Heilmittel kommen zum Einsatz. Diese Vorliebe für homöopathisches Heilen hat sich bei seiner Tochter ebenso festgesetzt wie später bei der Enkeltochter. Auch die Autorin ist mit Globuli groß geworden, einige Mittel verwende ich heute noch und das „Rote Buch“ von Otto halte ich in Ehren.

Wirtschaftlich geht es Otto in diesen Jahren wie allen Geschäftsleuten, die Inflation frisst die Ersparnisse auf und die Weltwirtschaftskrise lässt die Zahl der Kunden und den Umsatz auf ein Minimum schrumpfen.

Gertrud heiratet

Anfang der 1920er Jahre lernt Gertrud den jüdischen Getreidekaufmann Martin Rechelmann kennen. Martin, auch Jahrgang 1899, stammt aus Schwerin an der Warthe. Sein Vater Hermann ist zu dieser Zeit schon schwer krank und wird von Martins Schwester Philippine gepflegt.

Martins Mutter Paula war schon 1916 in der Heilanstalt Obrawalde verstorben, sein älterer Bruder Ludwig erlag 1917 mit 19 Jahren seinen schweren Kriegsverletzungen.

Martin und Gertrud heiraten Weihnachten 1925, er wohnte zeitweise am Topfmarkt in Meseritz bzw. in Küstrin, zieht aber dann zu Gertrud mit in den Haushalt von Otto und Marie Morgenstern.

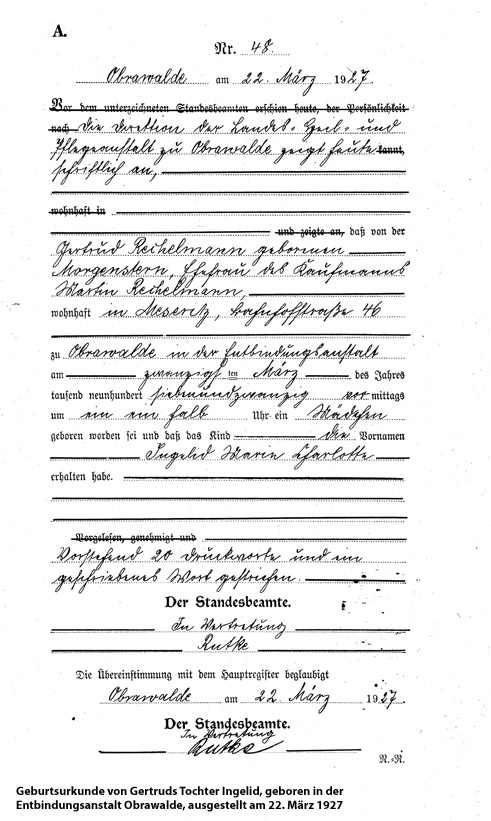

Offenbar ist die Wohnung Bahnhofstraße 46 groß genug für alle. Am 20. März 1927 bringt Gertrud im Krankenhaus Obrawalde die Tochter Ingelid Marie Charlotte zur Welt.

12 Jahre unterm Hakenkreuz

Gertrud bleibt allein

Gertrud bleibt alleinAber das Glück ist den Dreien nicht hold, bereits 1928 trennt sich Gertrud von Martin, sie bleibt mit Ingelid im Haushalt der Eltern wohnen, Martin zieht es nach Berlin. 1930 erfolgt die Scheidung.

Bis 1935 bleibt es bei dem Arrangement, dass Gertrud das Geschäft und die Buchhaltung von Otto führt. Dadurch kann sie sich auch gut um ihr Kind kümmern – der Versuch, Ingelid in einen Kindergarten zu geben, scheitert an den sich langsam ändernden Umständen. Der freie Platz im katholischen Kindergarten kann nicht lange genutzt werden, da die Schwestern dort das „jüdische Kind“ immer an den Rand setzen, nicht beachten und sogar schimpfen, wenn sie nichts getan hat.

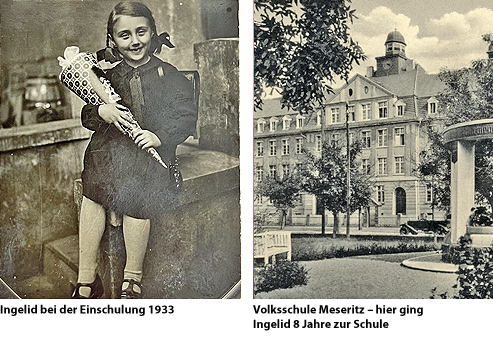

So bleibt Ingelid bis zur Einschulung in der Wohnung und beschäftigt sich mit den Nähutensilien des Großvaters. Der bringt ihr von klein auf viel bei, so dass sie schon mit sechs Jahren ein bisschen nähen und sticken kann. Ostern 1933 kommt sie in die Volksschule.

Braune Zeiten brechen an

Rückblickend betrachtet war die Nichtbeachtung der katholischen Schwestern im Kindergarten wohl noch harmlos gegenüber den Schikanen, die Ingelid in der Schulzeit erdulden musste. So blieb sie immer für sich, hatte keine Freundinnen bis auf Evelyn Kallies (ihr Vater war 1925 Trauzeuge von Gertrud und Martin) und war trotzdem sehr gut in der Schule. Lesen, Schreiben, Rechnen, alles fiel ihr leicht.

Otto hatte ab 1933 kein florierendes Geschäft mehr, in Windeseile wurden die Nazis zur bestimmenden Macht in Meseritz. Da war ein alter SPDler und Reichsbanner-Kamerad nicht gut angesehen. Hinzu kamen immer wieder neue Anschuldigungen wegen der halbjüdischen Enkeltochter. Man hatte nicht vergessen, daß Gertrud einmal mit einem Juden verheiratet war. Es wurde so schlimm, daß sie 1935 den Namen Rechelmann ablegte und fortan wieder Gertrud Morgenstern hieß. Für ihre Tochter Ingelid konnte sie aber eine Namensänderung nicht erreichen. Viel geholfen hätte das aber auch nicht, das Stigma war und blieb.

Otto hatte ab 1933 kein florierendes Geschäft mehr, in Windeseile wurden die Nazis zur bestimmenden Macht in Meseritz. Da war ein alter SPDler und Reichsbanner-Kamerad nicht gut angesehen. Hinzu kamen immer wieder neue Anschuldigungen wegen der halbjüdischen Enkeltochter. Man hatte nicht vergessen, daß Gertrud einmal mit einem Juden verheiratet war. Es wurde so schlimm, daß sie 1935 den Namen Rechelmann ablegte und fortan wieder Gertrud Morgenstern hieß. Für ihre Tochter Ingelid konnte sie aber eine Namensänderung nicht erreichen. Viel geholfen hätte das aber auch nicht, das Stigma war und blieb.Plötzlich kamen auch einige Leute auf den Gedanken, daß der Familienname Morgenstern jüdischen Ursprungs wäre. In der Herrnstadter Verwandtschaft gab es sogar Bestrebungen, den Namen deshalb abzulegen und einen „arischen“ Familiennamen anzunehmen. Die ab 1935 geforderten „Ariernachweise“ machten das dann aber obsolet. Trotzdem: Das Schaufenster wurde beschmiert und „Kauft nicht beim Juden“ gerufen. All diese Ereignisse schweißten Otto, Gertrud und Ingelid aber nur noch mehr zusammen.

Umzug

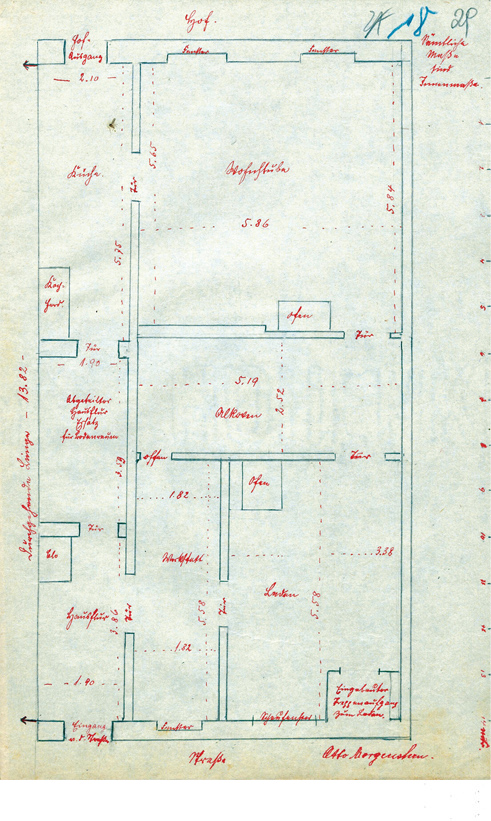

Umzug1935 ist es dann wirtschaftlich so schwierig für Otto, daß er die Miete für die Wohnung und das Geschäft Bahnhofstraße 46, die inzwischen auf 150 Reichsmark angestiegen ist, nicht mehr bezahlen kann. Durch seine weitreichenden Bekanntschaften kann er eine andere Wohnung mit Ladengeschäft finden. Die jüdische Witwe Babette Rothe vermietet sie ihm in der Hohestraße 26.

Am 15. März 1935 schlossen sie den Mietvertrag, gültig ab 1.4.1935, die Monatsmiete betrug nun nur 50 Reichsmark. Die Wohnung und der Laden sind zwar nicht besonders groß, aber die drei kommen gut miteinander aus und es geht. Außerdem ist die Lage mitten in der Stadt günstig, der Verkauf von Herrenartikeln und Hüten kommt wieder etwas in Schwung. Gertrud findet befristete Arbeit bei verschiedenen Arbeitgebern und trägt zum gemeinsamen Lebensunterhalt bei.

Kleinkrieg mit Folgen

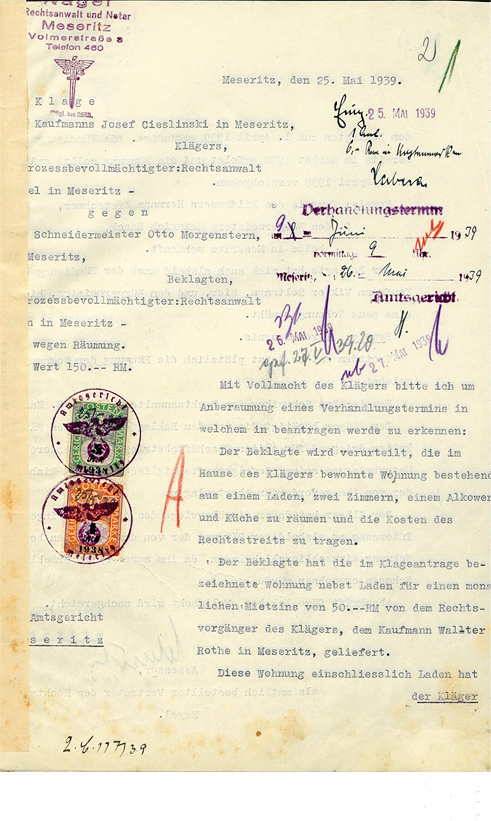

Doch Frau Rothe verkauft 1937 das ganze Haus Nr. 26 an Josef Cieslinski und der hat bald ganz andere Pläne. Ob der Hausverkauf für die jüdische Besitzerin mit rechten Dingen zugegangen ist, kann heute nicht mehr ermittelt werden. Da aber die Arisierungen des jüdischen Besitzes überall in Deutschland zu Ungunsten der Juden ausgegangen sind, ist zu vermuten, dass Herr Cieslinski hier gut weggekommen ist. Frau Rothe zog dann nach Berlin, sie gehört ein paar Jahre später zu den vielen Tausend Juden, die aus Berlin in die Vernichtungslager deportiert wurden. Sie starb 1943 in Theresienstadt.

Josef Cieslinski, der Vermieter von Ladengeschäft und Wohnung in der Adolf-Hitler-Str. 26 (bis Mitte 1935 hieß sie noch Hohestr.), versucht also ab 1938, Otto aus dem Vertrag zu drängen. Zuerst mit einer mündlichen, dann am 1. April 1939 mit einer schriftlichen Kündigung, immer wegen Eigenbedarfs. Otto lehnt das Ersuchen ab, weil er keine geeignete und bezahlbare Wohnung in Meseritz findet und die Kündigung der Geschäftsräume ihm die Lebensgrundlage entzieht.

Cieslinski beauftragt den Rechtsanwalt Nagel, für ihn den Klageweg zu beschreiten. Die Klageschrift wird am 25. Mai 1939 an das Amtsgericht Meseritz gegeben.

Das Amtsgericht ist unbestechlich

Otto beauftragt nun seinerseits Rechtsanwalt Köhn mit der Vertretung in diesem Fall.

Der Bürgermeister wird zu der Angelegenheit befragt und erklärt:

„Da ein Mietzins von 50 Reichsmark monatlich vereinbart worden ist, unterliegt der Laden mit der Wohnung dem Mieterschutzgesetz. Demgemäß kann die Aufhebung des Mietsverhältnisses nur gemäß § 4 des Mieterschutzgesetzes verlangt werden. Die Voraussetzungen dieser Vorschrift sind jedoch nicht erfüllt.

Die Aufhebung des Mietverhältnisses, zu der der Beklagte keinen Anlass gegeben hat, würde für diesen eine nicht unerhebliche wirtschaftliche Belastung mit sich bringen. Der Beklagte ist 65 Jahre alt und verwitwet. Er betreibt in den Mieträumen eine Maßschneiderei und ein Herrenartikelgeschäft. Da er bei der bestehenden Wohnungsnot in Meseritz entsprechende Räume nicht finden kann, würde die Aufhebung des Mietsverhältnisses der wirtschaftlichen Vernichtung des Beklagten gleichkommen.

Unter diesen Umständen kann nicht davon die Rede sein, daß für den Kläger ein so dringendes Interesse an der Erlangung des Mietraumes besteht, das auch bei Berücksichtigung der Verhältnisse des Mieters die Vorenthaltung eine schwere Unbilligkeit für den Vermieter darstellen würde. (...) Nach § 4 des Mieterschutzgesetzes geht es nicht an, den Mieter wirtschaftlich zu vernichten, damit sich der Vermieter wirtschaftlich Vorteile verschaffen kann. Der Kläger besitzt ein Grundstück, das früher aus drei Grundstücken bestand. Die Familie des Klägers besteht aus fünf Personen. Er bewohnt ein Haus, in dem ihm in der ersten Etage zwölf große Zimmer zur Verfügung stehen. Beweis: Augenschein.“

Der Rechtsstreit zieht sich weiter hin, zwischenzeitlich teilt ein Herr Grieger mit, daß in seinem Haus Johannesstraße 5 eine Dreizimmerwohnung mit Küche und Bad für Herrn Cieslinski zur Verfügung stehe. Aber erst einmal werden diverse Gutachten eingeholt, insbesondere vom Finanzamt über die Einkünfte und Umsätze, die Otto seit 1934 erzielt hat.

„Es soll eine Auskunft des zuständigen Kreishandwerksmeisters und des Obermeisters der Schneiderinnung darüber eingeholt werden, ob der Beklagte sich entsprechend seinem Umsatz allein von dem Schneiderhandwerk ernähren kann, selbst wenn er ohne Ladengeschäft nicht in der Hauptverkehrsstraße, sondern einer anderen Straße in Meseritz wohnen würde.“

Festgestellt wird, daß die Umsätze von Schneiderei und Laden innerhalb von fünf Jahren erheblich geschrumpft sind. Beigefügt ist die angeforderte Skizze der Wohnung, die Otto selbst angefertigt hat.

Für Josef Cieslinski hat der Maurermeister Gustav Donath die Zeichnung angefertigt, welche die Planungen für den Umbau enthält.

Karl Köpper sagt für Otto aus

Mit Vehemenz wird Otto von seinem Freund und Berufskollegen Karl Köpper1, dem Obermeister der Meseritzer Schneiderinnung, in einem dreiseitigen Brief an das Amtsgericht verteidigt. Dieser bescheinigt ihm Fleiß und berichtet, dass Otto durch Krieg und Inflation sein gesamtes Barvermögen verloren habe. Durch die verhältnismäßig hohe Miete von 125 bis 150 DM in letzten 15 Jahren in der Bahnhofstraße 46 musste er bereits einmal umziehen, um sich verkleinern. Nun würde ihm der Lebensunterhalt vollkommen entzogen, wenn er in eine abgelegene Straße ohne Kundenverkehr ziehen müsste. Da Morgenstern aber keine Ansprüche ans Leben stelle, sei es ihm hier (in der jetzigen, günstigen Lage) möglich gewesen, sich durchzubringen und seinen bescheidenen Lebensunterhalt zu verdienen. Köpper berichtet, daß die Stammkunden ausbleiben, weil sie gehört haben, daß er ausziehen müsste. Auch sei die Lage schwierig, da er in seinem hohen Alter nicht mehr mit den 30- bis 45jährigen Schneidern mithalten könne, die sich in „Organisationen“ zusammentun.

Ende des Rechtsstreits

Es finden weitere Termine statt, dann lehnt das Gericht die Klage am 4.8.1939 ab und Cieslinski erhält die Kosten des Verfahrens auferlegt. Dagegen legt er Berufung ein. Im noch schwebenden Verfahren nimmt Rechtsanwalt Nagel aber am 31. Januar 1940 im Namen seines Mandanten die Klage zurück, „da sich die Parteien außergerichtlich geeinigt haben“. Otto ist bereit, in eine ihm nun angebotene Wohnung in der Johannesstraße 3 (eine reine Wohnstraße ohne Geschäfte) zu ziehen, Cieslinski kann seinen Aus- und Umbau wie geplant vorantreiben. Das war viel Lärm um nichts, am Ende hat Otto trotzdem den Kürzeren gezogen, er hatte kein Ladengeschäft mehr. Die kleine Entschädigung, die ihm Cieslinski zahlte, hat sicher wenig geholfen.

Gertrud und Ingelid

Der Alltag ist von kleinen Nadelstichen bis zu groben Schmähungen für beide nicht mehr sehr lebenswert. Gertrud hat nun zwar eine feste Arbeitsstelle beim Amtsgericht gefunden, die sie auch bis Kriegsende behält, aber sie ist in ständiger Sorge. Der Lebensunterhalt muss irgendwie gesichert werden, Otto verdient nicht mehr viel mit der Schneiderei.

Der Verkauf von Herrenartikeln ist total eingebrochen, in der Johannesstraße kann er nur noch den Kunden etwas anbieten, die auch bei ihm schneidern lassen. Andere wollen den Weg zu ihm gar nicht mehr finden. Seit die Nürnberger Gesetze verkündet wurden, sind Anfeindungen und Denunziationen an der Tagesordnung. Nur mit viel Geschick gelingt es Gertrud, ihre Tochter vor den Repressalien zu schützen.

1938 in Berlin

In den Schulferien im Sommer 1938 besucht Gertrud gemeinsam mit Ingelid ihren Onkel Theo in Berlin-Neukölln. Endlich will sie ihrer Tochter die Verwandtschaft vorstellen und ihr zeigen, wo sie in die Schule gegangen ist. Auch das riesige, moderne Karstadt-Kaufhaus am Hermannplatz schauen sie an, gekauft wird wohl nichts, aber die Augen staunen.

Ingelid aber hat nur einen Wunsch, sie will ihren Vater treffen, der zu dieser Zeit im Hansaviertel wohnt. Gertrud verwehrt ihr diesen Wunsch, zu groß ist die Angst, dass irgendjemand bemerkt, dass sie Kontakt zum geschiedenen jüdischen Ehemann aufnimmt. Ingelid wird ihr das nie verzeihen.

Ingelid muss die Schule verlassen

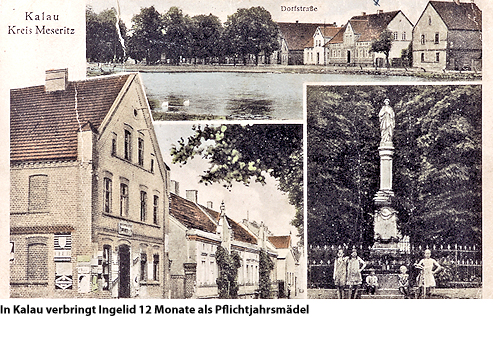

Ingelid muss die Schule verlassenNach acht Volksschuljahren ist für Ottos Enkelin, die jedes Jahr die besten Zeugnisse nach Hause brachte, 1941 Schluss mit dem Lernen. Als „Halbjüdin“ ist ihr der Besuch einer Höheren Schule verwehrt. Gertrud kann ihre Verbindungen in der Stadtverwaltung nutzen und bringt sie zuerst für das sogenannte Pflichtjahr beim Bauern Felix Prümbs in Kalau unter, nicht weit von Meseritz und mit dem Fahrrad erreichbar.

Ingelid ist klein und schmal mit ihren 14 Jahren, aber darauf wird keine Rücksicht genommen. Ein Jahr, bis zum April 1942, im Kuhstall, auf den Feldern und in der Futterküche muss sie durchhalten. Gemeinsam mit Ingelid arbeiten auch Fremdarbeiter auf dem Hof, sie schließt Freundschaft mit Franzosen, Polen und Russen.

Ingelid wird Bürofräulein

Nach diesem harten Jahr hat sie endlich ein bisschen Glück, beim Baurat Donath ist eine Stelle frei und sie arbeitet dort bis 2. September 1944 in der Buchhaltung. Eine Berufsausbildung darf sie nicht machen, auch das ist für „jüdische Mischlinge“ verboten, sie kann aber, delegiert vom Baurat Donath, die Berufsschule zum Zweck der Weiterbildung besuchen.

Sie wohnt wieder bei Großvater und Mutter in der Johannesstraße 3 und kann sich frei bewegen. Dass sie das meist nur an den Uferwegen der Obra tut, ungern in die Geschäftsstraßen geht und weder Freunde noch Kollegen hat, mit denen sie sich trifft, setzt ihr schwer zu.

„Rassenschande“ = Lebensgefahr

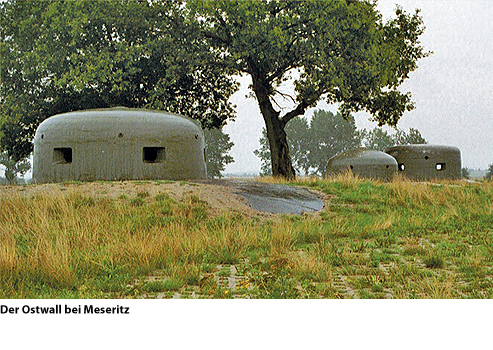

In Meseritz ist die Wehrmacht stationiert, einerseits in der großen Kaserne, andererseits im sogenannten Regenwurmlager. Meseritz war bereits seit 1938 Garnisonsstadt. Um Meseritz herum entsteht der Ostwall, eine gigantische Bunker- und Abwehranlage. Dort ist auch Peter, ein junger Wehrmachtssoldat eingesetzt, den Ingelid im Sommer 1943 kennenlernte. Die beiden trafen sich heimlich, fuhren mit dem Fahrrad an den Bobelwitzer See oder bis nach Lagow und Paradies. Immer abseits der großen Wege, damit sie niemand zusammen sah.

Die Nürnberger Rassegesetze von 1935 verboten Beziehungen von jüdischen und „arischen“ Deutschen, es drohten Strafen, das Regime wurde in den 1940er Jahren immer unbarmherziger. Ingelid galt zwar offiziell nicht als Jüdin, aber zwei jüdische Großeltern reichten aus, um ihr ein normales Leben zu verwehren.

Die Nürnberger Rassegesetze von 1935 verboten Beziehungen von jüdischen und „arischen“ Deutschen, es drohten Strafen, das Regime wurde in den 1940er Jahren immer unbarmherziger. Ingelid galt zwar offiziell nicht als Jüdin, aber zwei jüdische Großeltern reichten aus, um ihr ein normales Leben zu verwehren.Als sie von Peter schwanger wird, ist das ein unsagbares Unglück und eine Gefahr für sie, Otto, Gertrud und auch Peter. Gertrud hat „Verbindungen“ und die Schwangerschaft wird heimlich beendet. Peter wagt es nicht, sich noch einmal mit Ingelid zu treffen, diese Liebe und das ungeborene Kind sind auch Opfer des Nationalsozialismus.

Ingelids Kriegsdienstverpflichtung

Dann kommt vollkommen überraschend die Kriegsdienstverpflichtung in der Munitionsfabrik in Christianstadt. (Ob das tatsächlich so überraschend kam, oder ob Gertrud versucht hat, Ingelid nach dem Schwangerschaftsabbruch außer Reichweite von Peter und von missgünstigen Nachbarn zu bringen, wurde mir nie so genau erzählt.) Auch dort wird sie in der Buchhaltung eingesetzt.

Der großen Explosion im Januar 1945 entgeht sie nur knapp, ihr Fahrrad aber verglüht im Feuer. Kurz bevor am 15. Februar 1945 die Boberbrücke von der SS gesprengt wird, kann sie mit anderen Angestellten in einem kleinen Pkw-Konvoi entkommen. Sogar ihren Koffer mit Kleidung und einigen Habseligkeiten, darunter wahrscheinlich auch Fotos, kann sie retten. Schon am 18. Februar besetzt die Rote Armee die Stadt. Welche Route sie nahmen, was sie während der zweimonatigen Flucht erlebten, wo sie übernachteten, was sonst noch geschah, das behielt Ingelid ihr Leben lang für sich.

Schwerin – Glück gehabt, oder?

Auf der Flucht in Richtung Hamburg landet Ingelid am 24. April 1945 in Schwerin in Mecklenburg, dort erfährt sie beim Roten Kreuz, dass viele Meseritzer Einwohner in die Prignitz evakuiert wurden. Sie verlässt ohne Zögern ihre Fluchtgefährten und verzichtet auf die Weiterfahrt nach Hamburg. Einer ihrer Freunde war ein junger Hamburger Arbeiter, der sie inständig bat, mit nach Hamburg zu fahren, die Russen würden ganz sicher nach Schwerin kommen. Aber nichts konnte sie umstimmen.

Am 2. Mai 1945 wird Schwerin kampflos an die amerikanische Armee übergeben, sie ist vorerst die Besatzungsmacht. Die Folgen der Flucht: Ingelid kommt erst einmal schwer krank ins Lazarett. Sie macht sich dann aber nach der Genesung im Reservelazarett V nützlich, um etwas Geld zu verdienen. Und sie beginnt ihre monatelange Suche nach Mutter und Großvater.

Am 1. Juli 1945 wird die Stadt von den Amerikanern

an die Rote Armee übergeben, wie es

schon am 12. September 1944 im sog. Londoner

Protokoll der Alliierten beschlossen worden war.

Diese Prophezeiung bewahrheitete sich also sehr

schnell.

Am 1. Juli 1945 wird die Stadt von den Amerikanern

an die Rote Armee übergeben, wie es

schon am 12. September 1944 im sog. Londoner

Protokoll der Alliierten beschlossen worden war.

Diese Prophezeiung bewahrheitete sich also sehr

schnell.Nun liegt Schwerin, wie ganz Mecklenburg, in der sogenannten SBZ (Sowjetische Besatzungszone). Ingelid findet Arbeit beim Landesvorstand der KPD und erhält dann für eine Lehrertätigkeit ihre erste Ausbildung. Neulehrer ohne Nazivergangenheit werden dringend gesucht, ihre Lebensgeschichte ist nun die Eintrittskarte in das neue Leben, das später die DDR sein wird.

Die Russen kommen!

Dieser Ruf ging der Roten Armee voraus wie ein Menetekel. Ende Januar 1945 war es auch in Meseritz so weit. Wenig hat meine Oma Gertrud über diese Zeit berichtet.

Ingelid wurde ja Ende 1944 kriegsdienstverpflichtet und arbeitete weit entfernt in der größten Munitionsfabrik des NS-Regimes in Christianstadt. Auch sie konnte später nur vom Hörensagen berichten, was ihr Opa und Mutter anvertraut hatten. Viel war es nicht. – Ingelid hat Meseritz erst 1972 wieder gesehen.

Die Ereignisse in und um Meseritz, die 1945 das Leben und Sterben dort bestimmten, sind schwer zu begreifen. Es gibt unzählige Bücher und Publikationen, die alles genau beschreiben, nicht nur die militärischen und politischen Abläufe, sondern auch viele persönliche Schicksale.

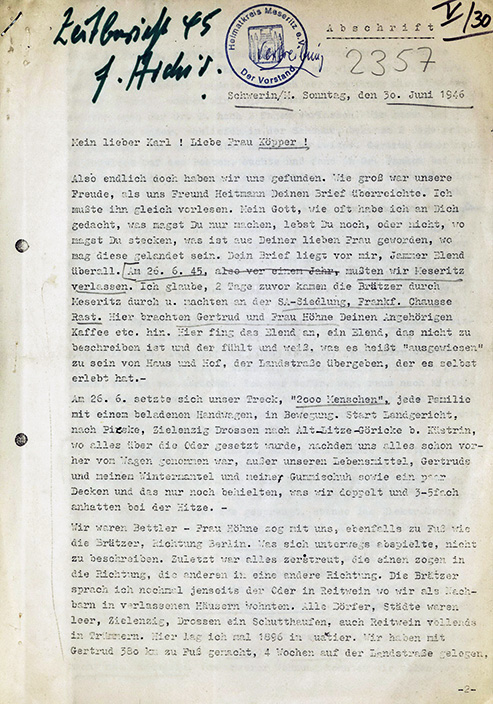

Beim Lesen solcher Berichte in alten Heimatgruß- Ausgaben stieß ich im Sommer 2021 auf einen (anonymen, gekürzten) Brief in Ausgabe 78 vom März 1981, der konnte eigentlich nur von Otto Morgenstern geschrieben worden sein. Das stellte sich als richtig heraus!

Otto, damals 72 Jahre alt, schrieb im Sommer 1946 an seinen Meseritzer Freund Karl Köpper, der als Vertriebener in Bad Oldesloe begann, sich ein neues Leben aufzubauen. Später, 1951, wird Köpper, wie Otto war er Schneidermeister, von der dortigen Stadtverwaltung eine Existenz-Aufbauhilfe in Höhe von 1.000 Mark zugestanden.

Der Meseritzer Heimatgruß Nr. 16/17 meldet in seinen Trauernachrichten, dass er 1964 dort verstorben sei. Weiteres über Karl Köpper und seine Familie in Bad Oldesloe konnte nicht ermittelt werden. Der Brieftext wird hier nur leicht korrigiert in Auszügen wiedergegeben.

Das handschriftliche Original existiert nicht mehr, die komplette Abschrift wurde vom Heimatkreis Meseritz bereits 1960 angefertigt.

Diese liegt im Archiv der Martin-Opitz-Bibliothek in Herne. Meine Erläuterungen in den Fußnoten und in eckigen Klammern sollen das Verständnis einiger Details erleichtern. Die Namen der von Otto erwähnten Personen und Orte sind zumeist fett ausgezeichnet.

Abschrift

Schwerin/M., Sonntag, den 30. Juni 1946

Mein lieber Karl! Liebe Frau Köpper!

Also endlich doch haben wir uns gefunden. Wie groß war unsere Freude, als unser Freund Heitmann (Otto Heitmann, Justizsekretär, wohnte in Meseritz,Gartenstraße 2, und lebte 1945 wohl auch in Schwerin) Deinen Brief überreichte. Ich mußte ihn gleich vorlesen. Mein Gott, wie oft habe ich an Dich gedacht, was magst Du nur machen, lebst Du noch, oder nicht, wo magst Du stecken, was ist aus Deiner lieben Frau geworden, wo mag diese gelandet sein. Dein Brief liegt vor mir, Jammer und Elend überall.

Am 26.6.45, also vor einem Jahr, mußten wir Meseritz verlassen. Ich glaube, 2 Tage zuvor kamen die Brätzer durch Meseritz durch u. machten an der SA-Siedlung, Frankfurter Chaussee Rast. Hier brachten Gertrud (Gertrud ist Ottos Tochter, im Text oftmals abgekürzt mit G.) und Frau Höhne Deinen Angehörigen Kaffee etc. hin. Hier fing das Elend an, ein Elend, das nicht zu beschreiben ist und [nur] [d]er fühlt und weiß, was es heißt, „ausgewiesen“ zu sein von Haus und Hof, der der Landstraße übergeben, der es selbst erlebt hat.

Am 26.6. setzte sich unser Treck, „2000 Menschen“, jede Familie mit einem beladenen Handwagen, in Bewegung. Start Landgericht, nach Pieske, Zielenzig, Drossen, nach Alt-Litze- Göricke b. Küstrin, wo alles über die Oder gesetzt wurde, nachdem uns alles schon vorher vom Wagen genommen war, außer unseren Lebensmitteln, Gertruds und meinem Wintermantel (Kunstvoll versteckt und eingenäht in diese Wintermäntel überdauerten einige goldene Ringe die Flucht)und meine Gummischuhe sowie ein paar Decken und das nur noch behielten, was wir doppelt und dreifach anhatten bei der Hitze. – Wir waren Bettler – Frau Höhne zog mit uns, ebenfalls zu Fuß wie die Brätzer, Richtung Berlin. Was sich unterwegs abspielte, nicht zu beschreiben. Zuletzt war alles zerstreut, die einen zogen in die Richtung, die anderen in die andere Richtung. Die Brätzer sprach ich nochmal jenseits der Oder in Reitwein, kleiner Ort an der Oder, wo wir als Nachbarn in verlassenen Häusern wohnten. Alle Dörfer, Städte waren leer, Zielenzig, Drossen ein Schutthaufen, auch Reitwein vollends in Trümmern. Hier lag ich mal 1896 in Quartier. Wir haben mit Gertrud 380 km zu Fuß gemacht, 4 Wochen auf der Landstraße gelegen. Teils im Freien, teils in geschlossenen Hütten immer dort, wo man sich sicher fühlte. Überall Russen, bis wir am 25.7. in Groß Pankow bei Pritzwalk landeten und ich vor Ermattung nicht weiter konnte.

Überall wurden wir abgeschoben und weiter dirigiert. So sollten auch wir Gr. P. nach 2 Tagen verlassen. Wir kamen bei einem Bauern unter, schliefen in der Scheune, bekamen 2 Tage prima Verpflegung. Ich konnte aber nicht mehr weiter. Gertrud immer noch leidlich auf dem Posten, suchte und fand in Gr. Pankow bei einer Arbeiterfamilie 2 Zimmer, die sie mietete für 20,— M, wo wir bleiben konnten und gut aufgehoben waren, bis wir am 22.11.45 nach hier übersiedelten.

Doch nun zurück mal wieder nach Meseritz. Immer näher kam die russische Armee. Was machen, gehen oder bleiben. Der Kreisleiter gab noch am 28.1. Befehl, was M. verläßt, wird erschossen, dafür hatten die Nazischweine-Bonzen ihre Autos abfahrtbereit und beladen stehen, um jeden Augenblick abhauen zu können. Am 29.1. mussten wir gegen Abend noch alle aufs Finanzamt kommen, um sämtliche Akten und Fahnen, Bilder zu verbrennen, als Schmager blaß hereinstürzte, die Russen vor den Toren von M.!

Ich ließ alles stehen und ging nach Haus. Tagelang das Thema zu Haus, gehen oder bleiben. Gertrud konnte sich nicht trennen, Sachen, Koffer, alles war gepackt, fertig zum Abrücken. Ich war dafür, weg, raus nach Mittel-Deutschland. G. konnte sich nicht trennen und fragte noch, als ich vom Finanzamt kam, was ich machen wolle, wenn sie bleibt. Ich antwortete ihr: „Wo Du bleibst, bleibe ich auch.“

Es war am Montag 18 Grad Kälte, Schnee und Eis und Sturm. Möbelwagen, Erntewagen, voll beladene Schlitten klein und groß, jeder mit seinem Hab‘ und Gut, nur raus, raus. Bei dieser Kälte wären wir wie viele andere auf der Strecke liegen geblieben, der letzte Zug war weg, die Bahnbrücke gesprengt, ebenso das Elektrizitätswerk, die Wasserleitung, alles von uns [unseren Truppen] gesprengt.

Also wir bleiben. Vom 29. zum 30. schlaflose Nacht, am 30.1. wurde Meseritz kampflos besetzt. Die Obrabrücke sollte gesprengt werden, [das] wurde aber im letzten Augenblick verhütet. Die Armee zog durch, tausende und abertausende Panjewagen, Autos zogen über die Bismarckstraße „Brücke“ teils Richtung Pieske und [die] Hauptmacht nach Schwerin [an der Warthe]. Von unserer Wohnung konnten wir alles sehen. Zuletzt Unmassen Geschütze klein und groß, so ging es tagelang, wochenlang. Meseritz bekam Besatzung vom 2.2. ab, und zwar Kleinsiedlung, Schweriner Straße, Winitze.

Am 3.2. bekamen wir Einquartierung, 3 Offiziere, davon 1 Major und 40 Mann mit Roß und Wagen. Die Offiziere sahen sich das Quartier an und sagten „Gut Quartier“ und übernahmen die Schlafstube und wiesen uns die vorderen Stuben an. Karl, so etwas Vornehmes und Feines wie die Offiziere kannst Du Dir nicht vorstellen. Es war eine Sicherheitsabteilung. Ein Fleischermeister kochte in der Küche. Gertrud half, auch ich, auf dem Hof wurde geschlachtet. Es wurde gekocht, gebraten, Junge, Junge. Wir mußten immer mit den Offizieren früh und Nachmittag zusammen am Tisch essen. Wie die Made im Speck lebten wir, Cigaretten, Cigarren, Wodka, Wein noch und noch. Zillmanns Wohnung, Birkhauers Wohnung und Frau Streits war mit Mannschaften belegt.

Niemand durfte etwas nehmen und keiner hat auch etwas genommen, es lag Zucht und Ordnung drin. Abends bis 11, 12 saßen einige Mannschaften noch bei uns vorn, Gertrud spielte Klavier, [es wurde] geraucht, getrunken und alles freundlich. Alles waren prächtige Menschen. So ging es 4 Tage lang. – Der Major schenkte Gertrud ein Paar prima Handschuhe und dergleichen für das gute Quartier.

Was tat sich in Meseritz in den 4 Tagen? Jede Nacht Brände. Eine Nacht brannte das ganze Viertel runter, Anfang Bäcker Koschitzki bis ganze Marktseite herum bis Schreiber, alles ein Schutt- und Trümmerhaufen. Es blieb nur stehen Eckhaus Drebert und der Nazibonze nebenan in der Wiedenerstraße – Nach 4 Tagen verließ uns also unsere Einquartierung. Sie ließen uns zurück, höre: 1/2 Kalb, 1 Kalbskeule, 2 Ziegenkeulen, 25 Pck. Margarine, 2 große Seiten Speck 30 x 30, 6-7 cm hoch, Nudeln, Mehl, Brot und dergleichen mehr. Außerdem auf mindestens 8 Tage noch gebratenes Fleisch. – Alles verabschiedete sich mit Handdruck aufs Freundlichste. –Nichts fehlte im Haus. –

Kruschel war ganz ausgeplündert. Sämtliche Schaufenster wurden gleich am 1. Tag restlos zertrümmert. Russen standen vor den Häusern und ließen die Bevölkerung alles rausholen, was sie wollten. Jeder schleppte, was er bergen konnte. Sachen und Nahrungsmittel, es war ja alles da. – Na, ein drunter und drüber. 4 Tage später, als unsere Einquartierung wegmachte, kamen wieder Russen zu uns und sahen sich das Quartier an, Quartier „gut“ sagte einer. Gegen Abend kamen wieder 4 Offiziere und einige Mann. Sahen sich alles an, vorn in der Stube klopfte mir der eine auf die Schulter, wies nach der Tür, zeigte auf Gertrud und sagte „Quartier requiriert für Russki. – Raus.“ Es sah so nach Kapitalisten bei uns … aus.

Neben mir stand 1 Offizier, der auch Deutsch sprach, ich sagte „sofort?“, ja „sofort“. Ich sagte, ob wir nicht 2 Stunden Zeit bekommen könnten. Nein, sagte der Oberst, nicht Zeit, sofort! 1 Mann mit Gewehr kam an und führte uns raus, es war gegen 5 Uhr. Wir gingen zur Küche raus und der Posten ließ uns noch [etwas] mitnehmen, jeder unseren Wintermantel, eine Decke = 2,80 [Meter] prima Ulsterstoff, und Gertrud auch 1 Decke.

So mussten wir unser Haus verlassen, vertrieben wie Adam und Eva. – Wie uns zumute war, kann sich niemand vorstellen. – Bettler, bettelarm, nur was wir anhatten. In 10 Minuten waren wir alles los, was vorher nicht wollte verlassen werden. Wir konnten beide kein Wort sprechen. Wir wurden in das kleine Haus von Schmied Hampel gebracht, wo schon Einquartierung war.

Frau Berndt und Frl. Seiser (abgebrannte), Frau Kommissar Fechner mit Tochter, eine Bahnerfrau und Tochter, letztere „außer Berndts“ und wir unten in 2 kleinen Zimmern. Das ganze Viertel wurde geräumt. Die ganze Siedlung, Johannisstraße. Alles wurde von Russen besetzt. Nebenan in der Küche wohnte ein alter Mann mit Frau, die polnisch sprachen, zu unserem Glück. Oben wohnte Hampel selbst, 2 Arbeiter, Frau Berndt und Frl. Seiser mit einem alten Ehepaar zusammen. Wir hatten doch nun nichts zu essen und so aßen wir mit Frau Fechner und der Bahnerfrau mit, die sich allerhand mitnehmen konnten, als sie aus ihrer Wohnung raus mußten. G. und ich gingen aber trotz Russen „requirieren“, denn wir mussten uns wieder Lebensmittel und Sachen beschaffen. Wohnungen und Keller wurden durchsucht und alles Eßbare mitgenommen, trotzdem vereinzelt Russen sich in den Häusern herumtummelten.

In allen Wohnungen lag alles umgeworfen, zerschlagen, durchwühlt am Boden, daß man kaum treten konnte. Alle Sachen, Schübe lagen geleert und zerstreut am Boden. Alles durchwühlt. So auch im Keller. Ein Bild von Verwüstung. Hier blieben wir 4 Tage. Bei Mybes, Dachdecker, Johannesstr. 19, zogen dann Russen ein. Wir bekamen dann öfter Besuch, es wurden junge Mädchen gesucht, unter dem Deckmantel „man kommt nach deutschen Soldaten suchen“. Die arme Bahnertochter, ich schweige. Gertrud habe ich nun die ganzen Tage glücklich durchgebracht. Dies wurde mir zu bunt und ich riet Gertrud mit aller Macht, hier keine Nacht mehr zuzubringen.

Gott sei Dank hörte diesmal G. auf mich. 2 Wagen wurden requiriert und wir zogen aus. Die anderen blieben wohnen. Wir zogen in Heitmanns Haus, oben 1. Stock links, eine fremde Familie schloß sich uns an und wohnten rechts oben, die Stuben furchtbar verwüstet. Stunden vergingen, ehe wir soweit mit Aufräumen fertig waren, bis wieder1 Bett und Chaiselongue schlaffähig (d. h. zu liegend machen) aufgestellt war.

Unten wohnte Karg mit seiner Frau, die bei Frenzels wegen Abbrennen raus mußten. In Heitmann seine Wohnung konnte man tatsächlich nicht rein - hier ging das Haus wenigstens zum Abschließen. Aber wir hatten mal wenigstens wieder eine ruhige Nacht.

Frühmorgens zwischen 8-9 Uhr kam Karg, welcher so, na sagen wir, Stadtverordneter war unter unserem Bürgermeister Rechtsanwalt Szoto(?)mit der Parole, bis morgen Mittag 12 Uhr ist ganz Meseritz zu räumen. Zum Wohnen freigegeben war die Lindenstraße, Straße wo Swidereck wohnte, die ganze Mühlstraße bis Lorke und die Siedlung an den Kasernen sowie die dortigen Unteroffiziershäuser. Wir hatten selbstverstndl. russische Verwaltung, der Bürgermeister war so nebenbei ausführende Person. – Wir packten also wieder alles auf den Wagen und zogen planlos ab, wohin unbekannt.

Unterwegs trafen wir Frl. Höhne, die Bahnerfrau mit Tochter und wir richteten uns in einer leer verlassenen Wohnung in einem Siedlungshaus im 1. Stock ein. Holten Bettstelle, Betten usw. von uns. Ich schlief in der Küche, Gertrud und Frau Höhne in einer Stube, die Bahnerfrau und Tochter in der anderen Stube. Wir kochten gemeinschaftlich. Holz, Kohlen, Eßbares gab es noch überall und wir lebten gut. Es war alles da! Kaninchen wurden gegriffen und gebraten, Kriegszustand.- Zum Verkehr waren nur diese Straßen freigegeben, - Meseritz Stadt - gesperrt, außer Rathaus. – Meseritz bot ein Bild der Verwüstung, die Hauptstraße kaum passierbar. – Hier wohnten wir, nachdem wir uns so manches wieder angeschafft hatten, bis zur Ausweisung am 26.6..

Dieser Brief gibt gut die Stimmung 1945/1946 wieder, Otto hatte zwar das Schlimmste – Flucht, Vertreibung, Hunger und Elend – überstanden, aber seine Heimat ist verloren, all sein Hab und Gut den Plünderungen zum Opfer gefallen. Aber seine Tochter lebt, seine Enkeltochter hat 12 Jahre Naziherrschaft einigermaßen unbeschadet überstanden. Nun sollte es eigentlich aufwärts gehen.

In Schwerin

Otto kannte in Meseritz viele Leute und bemühte sich sehr, wieder Kontakt zu ehemaligen Meseritzern zu bekommen. Im Gegenzug waren natürlich auch viele Meseritzer auf der Suche nach Verwandten, Bekannten, Freunden und Nachbarn. Viele waren, wie man es hier lesen kann, erst einmal in Mecklenburg und Brandenburg gelandet, versuchten mühsam Fuß zu fassen. Den Heimatgruß-Ausgaben späterer Jahre ist aber zu entnehmen, dass die westlichen Besatzungszonen bzw. die BRD oftmals die neue Heimat der Meseritzer wurden. Viele zogen nach den Anfangsjahren in der SBZ bzw. DDR offenbar noch einmal um.

Am 22. April 1946 findet in Berlin der Vereinigungsparteitag von SPD und KPD statt, Otto, Gertrud und Ingelid sind nun SED-Mitglieder.

Schon ein knappes Jahr nach dem Schreiben seines langen Briefes geht es Otto gesundheitlich immer schlechter und er muss in ein Pflegeheim, das Augustenstift in der Schäferstraße, ziehen. Seine Lunge ist stark angegriffen und er wird immer schwächer. Gertrud und Ingelid arbeiten weiter in Schwerin, die eine als Büroangestellte, die andere als Neulehrerin.

Aber Ingelid ist den Anstrengungen des Unterrichts

nicht gewachsen, ihre Stimme versagt

und sie wird nierenkrank. Der Traum vom

Lehramtsstudium ist ausgeträumt. Nach ihrer

Genesung wird ihr eine interessante Arbeit in

Berlin angeboten, sie nimmt an und zieht um.

Gertrud bleibt vorerst in der Hospitalstraße

wohnen und besucht Otto regelmäßig im

Augustenstift.

Aber Ingelid ist den Anstrengungen des Unterrichts

nicht gewachsen, ihre Stimme versagt

und sie wird nierenkrank. Der Traum vom

Lehramtsstudium ist ausgeträumt. Nach ihrer

Genesung wird ihr eine interessante Arbeit in

Berlin angeboten, sie nimmt an und zieht um.

Gertrud bleibt vorerst in der Hospitalstraße

wohnen und besucht Otto regelmäßig im

Augustenstift.

Die letzten Jahre

Ab November 1950 arbeitet Ingelid im Amt für Informationen als Pressereferentin, hier lernt sie auch meinen Vater Max kennen, der zu dieser Zeit u. a. das Aufbauprogramm Berlin, insbesondere die Bauarbeiten in der Stalinallee, betreut. Sie wohnt einige Zeit zur Untermiete in der Wisbyer Straße 48. Ab 1953 ist sie beim Fernsehfunk der DDR in Adlershof beschäftigt. Den Volksaufstand am 17. Juni 1953 übersteht sie ohne Blessuren, nur der Heimweg von der Arbeit war gefährlich. Gertrud packt dann eine günstige Gelegenheit beim Schopfe – ihre Dienststelle, die Direktion der Volkswerft, wird von Schwerin nach Rostock verlegt – und sie zieht Anfang Februar 1951 nach Berlin. Dort findet sie Arbeit im Innenministerium, wo sie bis Sommer 1954 tätig sein wird. Gemeinsam mit Ingelid bewohnen sie nun zur Untermiete zwei Zimmer in der Kavalierstraße 12 in Berlin- Pankow.

Otto bekommt erst zwei Jahre später einen Platz im Pflegeheim in Berlin-Blankenburg. Das waren dann nur noch zwei Stationen mit der S-Bahn von Pankow, nicht mehr stundenlange Bahnfahrten zwischen Berlin und Schwerin.

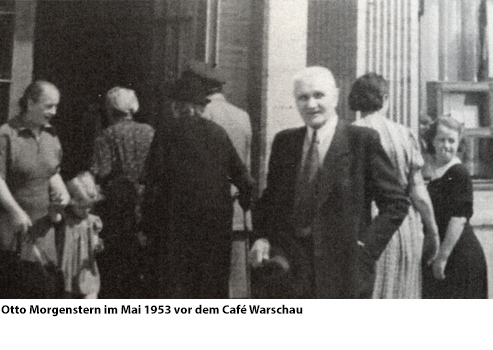

Noch geht es Otto gesundheitlich einigermaßen, er kann gemeinsam mit Gertrud und Ingelid einen Ausflug unternehmen. Alle drei fahren im Frühjahr 1953 von Pankow mit dem Taxi in die Innenstadt und Otto geht das letzte Mal in seinem Leben aus, in das Café Warschau auf der neu erbauten Stalinallee.

Danach geht es ihm zunehmend schlechter, er kann das Bett nicht

mehr verlassen. Otto erfährt dann auch nicht mehr, dass er Urgroßvater

wird. Er stirbt unter großen Qualen am

20. April 1954 an Lungenkrebs. Die Beisetzung

findet auf dem Städtischen Friedhof in Berlin-

Pankow, Gaillardstraße, statt.

Danach geht es ihm zunehmend schlechter, er kann das Bett nicht

mehr verlassen. Otto erfährt dann auch nicht mehr, dass er Urgroßvater

wird. Er stirbt unter großen Qualen am

20. April 1954 an Lungenkrebs. Die Beisetzung

findet auf dem Städtischen Friedhof in Berlin-

Pankow, Gaillardstraße, statt.Nach Ottos Tod...

... wurde ich am 24. November 1954 geboren, meine Mutter und meine Oma bekamen zusammen eine Zweizimmerwohnung mit Bad und Zentralheizung – der reine Luxus neun Jahre nach Kriegsende! – in der Lunder Straße 1 in Berlin- Pankow. Das Untermieterdasein war beendet. Die Beziehung meiner Eltern leider auch, erst als ich älter wurde, hatte ich wieder Kontakt zum Vater. Aber das ist eine andere Geschichte, dazu gibt es schon zwei Bücher.

Ich habe meinen Urgroßvater leider nie kennengelernt, aber schon als Kind haben mich die Fotos fasziniert, die es von ihm gab. Der kaiserliche Schnurrbart, die dunklen Haare, der fesche Blick... meine Oma Gertrud erzählte nicht viel von ihm, aber wir gingen immer zum Grab und legten zu seinem Todestag Blumen darauf.

Ottos Lieblingsschwester Lenchen starb 1963, seine Nichte Irmgard schon 1953. Über andere „Morgensterne“ erfuhr ich zu Hause wenig. Am 2. Juni 1967 starb auch Gertrud, sie wurde im Grab ihres Vaters beigesetzt.

Erst Ende der 1990er Jahre begann ich mit der Ahnenforschung, vorher war es wie bei vielen Menschen meiner Generation: zu Hause wurde nicht viel erzählt, der Krieg, die Flucht, die persönlichen Tiefschläge wurden nur selten thematisiert. Als Kind fragte ich meine Oma zwar danach, aber es gab keine befriedigenden Antworten. In meiner Jugend war ich selbst natürlich auch mit anderen Dingen beschäftigt.

Aber meine Mutter hatte mir einiges berichtet aus ihrer Kindheit und Jugend, vom Holocaust sprachen wir und von der Ermordung ihres Vaters, den sie nie kennenlernen durfte. Er war 1953 für tot erklärt worden, aber erst 2012 erhielt ich aus Auschwitz seine Sterbeurkunde. Derartige Traumata überleben die Generationen, irgendwann kommt dann der Punkt, an dem sie aufgearbeitet werden müssen. Für mich begann die Aufarbeitung mit einem kleinen Stammbaum, den meine Mutter angefertigt hatte und der nur wenige Personen enthielt.

Meine Neugier war geweckt und die Entwicklung des Internets tat ein Übriges. Das Suchen und Finden begann und hat bis heute nicht aufgehört. Der Stammbaum umfasst unterdessen mehr als 2000 Personen, verwandt und/oder angeheiratet, sogar einige noch lebende Verwandte konnte ich finden und kennenlernen.

Als Kind dachte ich immer, meine Familie besteht nur aus diesen drei Personen: mir, meiner Mutter und meiner Oma. Das war ein Irrtum.