|

Die „chinesische Synagoge“ von Miedzyrzecz

Die alte Synagoge in Meseritz wird ein Ort

polnisch-deutsch-jüdischer Begegnung

Text: Lothar J.M. Andersch

Fotos: Lothar J.M. Andersch, Museum Meseritz

Als das Museum Alf Kowalski in Miedzyrzecz/

Meseritz vor ein paar Jahren in den Innenhof

der Burg einlud, um im Spätsommer unter freiem

Himmel einen Tag der jüdischen Kultur, den „Dzieñ

Kultury Zydowskiej“ zu begehen, war die Sache damals

noch nicht in trockenen Tüchern. Am 27.

September 2023, wurde auf dem Museumsgelände

ein breites Programm geboten, ein Referat

zu jüdischer Kultur und Geschichte im westlichen

Polen, dazu die Präsentation zweier Bücher

neueren Datums zum gleichen Thema, eines

von Andrzej Kirmiel, das andere von Hilmar

Schulz und Yvette Thormann. Jüdische Lieder,

vorgetragen von der Vokalistin und Pianistin

Alexandra Idkowska aus Warschau, sorgten für

den musikalischen Rahmen, außerdem war Gelegenheit,

die polnisch-jüdische Küche zu probieren.

Es war ein Vorgeschmack auf das, was 2025 in

der alten Synagoge von Meseritz stattgefunden

hat.

Am 17. Mai 2025 waren Bewohner

wie Besucher der Stadt Miêdzyrzecz eingeladen

zu einer „Noc muzeów w synagodz“e, einer Nacht

der Museen in der Synagoge.

Sie kamen zahlreich in das markante Haus mit

Krüppelwalmdach, um an altehrwürdigem Ort jüdischer

Kultur und Geschichte zu begegnen.

Bereits seit Anfang 2012 dokumentiert das

Regionalmuseum in Meseritz mit der Ausstellung

„Deutsche und andere Bewohner von Meseritz“

das gemeinsame Schicksal von Polen, Deutschen,

Juden. Ebenso lange trägt sich Direktor Andrzej

Kirmiel, Historiker und Judaist, mit dem Gedanken,

in der alten Synagoge ein polnisch-deutschjüdisches

Zentrum für Ausstellungen und Konferenzen

einzurichten. Es ist sein Verdienst, dass

eine kühne Idee jetzt Wirklichkeit geworden ist.

|

| (li.) Plakat „Nacht der Museen in der Synagoge“, 17. Mai 2025 (re.) „Chinesische Synagoge“ in Meseritz – Fassade mit Ladenschild (2017) |

„Chinsky synagoga“ – chinesische Synagoge

Unter der Überschrift „Asia-Laden wird Jüdisches Museum“ war am Freitag, dem 16. August 2024, in der Märkische Oderzeitung (Frankfurt/Oder) von dem Projekt zu lesen, MOZ-Reporterin Nancy Waldmann berichtete nach einem Besuch vor Ort. Denn zuletzt hatte das zwischen ul. Ksiedza Skargi und ul. Murarska (vormals Schul- und Mauerstraße) gelegene Gebäude einen chinesischen Kram- und Kleiderladen beherbergt, in Meseritz sprach man auch von der „chinsky synagoga“, der chinesischen Synagoge. Ein Chinski Market öffnet mittlerweile an anderer Stelle der Stadt, aus der alten Synagoge war man ausgezogen.

Eingezogen in den spätklassizistischen Bau ist eine Zweigstelle des Regionalmuseums. In Zukunft soll Besuchern hier in Wort und Bild das weitgehend vergessene jüdische Leben beidseits der Oder präsentiert werden.

|

| Eingangsfassade der einstigen „Chiñska synagoga“ 2017 (Foto: Johanna Herzing) |

Wie ist es zu dieser glücklichen Entwicklung gekommen?

Als das chinesische Kaufhaus nicht mehr lief, stand das Gebäude erneut zum Verkauf. Direktor Kirmiel sieht die Gelegenheit und kann den damaligen Vize-Kulturminister, Jaroslaw Sellin, für seine Idee eines Kulturzentrums in der alten Synagoge gewinnen – angeschlossen an das Museum Meseritz. Ein Zentrum, das sich grenzübergreifend den Spuren des jüdischen Lebens an der mittleren Oder widmet, wäre ein Novum und einzigartig im westlichen Polen. Und im Dezember 2023 ermöglichen Gelder des Ministeriums für Kultur und nationales Erbe in Warschau schließlich den Rückkauf des Gebäudes von dem privaten Besitzer für rund 4 Millionen Zloty (900.000 Euro). Zur Nacht der Museen in der Synagoge hatte mich Direktor Andrzej Kirmiel persönlich eingeladen. Das neoklassizistische Gebäude kenne ich von einem ersten Besuch in Miedzyrzecz im Sommer 2017, als an der Fassade über dem Eingang noch ein rotes Werbebanner hing mit chinesischen Schriftzeichen und den polnischen Lettern „Wielki chinski sklep“ (Großer chinesischer Laden), eine Chinesin im Halbprofil lud lächelnd zum Einkauf ein. Damals wurden Toraschrein und Altarraum noch von Kleiderständern verdeckt.

|

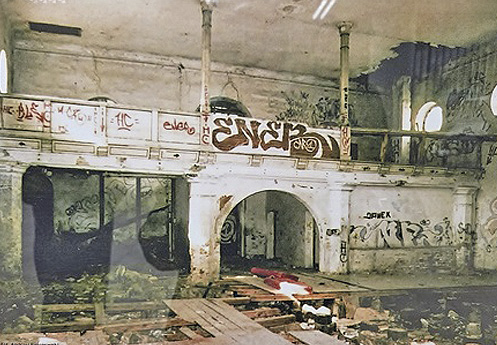

| Ladeninterieur in der einstigen „Chiñska synagoga“ |

|

| (li.) Alte Synagoge in Meseritz, restaurierter

Toraschrein (re.) Nacht der Museen - Eröffnung durch Direktor Kirmiel |

Am Vortag hatte ich Gelegenheit zur Besichtigung des sanierten Gebäudes. Andrzej Kirmiel erklärt, wie es demnächst in den Ausstellungsräumen weitergehen wird. Im Erdgeschoss auf der rechten Seite wird in Zukunft die Bibel als gemeinsames Buch von Juden und Christen präsentiert. Auf der linken Seite wird es in dem zweiten Bereich um die Feiertage gehen, auf Tafeln und Monitoren wird über Ursprünge und Traditionen informiert werden. Dem Leben der Juden von der Geburt bis zum Tod wird ein dritter Bereich gewidmet. Beabsichtigt ist, den Besuchern das Judentum und seine Lehren zu erklären, gerade auch in einem vom Katholizismus geprägten Land wie Polen.

Eine kurze Vorlesung von Magdalena Leszczynska am Ende der Veranstaltung verfolgt eben dieses Anliegen. Unter der Überschrift „Swieta zydowskie“ spricht sie über die Feiertage im jüdischen Kalender, Rosch Haschana, Jom Kippur, Simchat Tora, Sukkot, Chanukka, Purim, Pessach und Schawuot. Sie erläutert deren Bedeutung und die üblichen Bräuche.

Außerdem werden Gegenstände des religiösen Gebrauchs wie Tora-Zeiger (Jad), Seder-Teller, Gebetsriemen (Tefillin) usw. gezeigt. Die meisten der Objekte, die an diesem Abend schon zu sehen sind, stammen allerdings nicht aus der Meseritzer Synagoge; das Museum verfügt neben Resten von Stuckelementen lediglich über zwei Originale: einen beschädigten Kerzenleuchter und ein Gebetbuch, das bei Bauarbeiten im Dachstuhl gefunden wurde.

|

| Ausstellung „Im Fluss der Zeit“ |

Ein vierter Bereich im Obergeschoss ist der deutsch-polnischen Wanderausstellung „Im Fluss der Zeit – Z biegiem rzeki“ vorbehalten. In den Jahren 2016 und 2017 im Deutschen Kulturforum östliches Europa (Potsdam) entstanden und in der Folgezeit an verschiedenen Orten beidseits der Oder gezeigt, wird sie als Stiftung im Museum in Miedzyrzecz nun einen dauerhaften Platz finden. Große Tafeln bieten den Besuchern in Wort und Bild umfangreiche Informationen zu jüdischem Leben, Kultur und Geschichte im ehemaligen brandenburgisch-polnischen Grenzland. Daneben soll es Ausstellungen zu verwandten Themen geben, außerdem Präsentationen von künstlerischen Arbeiten. Und sobald neue Gelder fließen, sollen auf der 300 qm-Fläche des Dachgeschoss Büros für die Mitarbeiter des Museums und Räume für die Technik entstehen.

„Judengemeinde mit großer, schmucker Synagoge“

Am späten“ Nachmittag um 17 Uhr eröffnete Direktor Kirmiel die Veranstaltung „Noc muzeów w synagodze“ und konnte ein voll besetztes Haus begrüßen, dazu viele Gäste aus anderen Teilen Polens und dem Ausland.

Gleich zu Anfang stellte er ein älteres Ehepaar vor aus Nietoperek/Nipter in der Nähe von Meseritz, Waclaw Nycz und seine Frau Helena, geborene Zalwowski. Beide stammen aus dem östlichen Teil Polens, der nach dem Potsdamer Vertrag 1945 an die UdSSR abgetreten werden musste. Helenas Eltern hatten in ihrem Haus in der Kleinstadt Zbaraz (jetzt Ukraine) eine jüdische Familie vor den Nazi-Schergen versteckt und wurden dafür mit der Medaille von Yad Vashem ausgezeichnet. Dieser mutigen Tat galt es zu gedenken; in der Person der Tochter wurde stellvertretend das menschliche Verhalten von Familie Zalwowski gewürdigt.

|

| Eröffnung der Veranstaltung „Noc muzeów wsynagodze“ |

Anschließend gab Andrzej Kirmiel „ einen kurzen Überblick über die Geschichte der Meseritzer Synagoge. Im Jahr 1793 – das ergab eine Volkszählung im Zuge der zweiten Teilung Polens – hätten unter den 2.502 Einwohnern 700 Juden in Meseritz gelebt, zu Beginn des 19. Jahrhunderts lebten im Judenviertel noch ein knappes Drittel aller Bewohner.

Das jüdische Viertel lag am nordöstlichen Rand der Stadt, war von zwei Straßen begrenzt und einer Mauer umgeben. Die Synagoge betrat man von der Judenstraße aus durch ein Tor. Am 18. April 1824, Ostersonntag, brach in der Frühe ein verheerendes Feuer aus, vernichtete große Teile der Stadt, auch das Judenviertel samt Gotteshaus und jüdischer Schule.

Der Wiederaufbau veränderte das Gesicht der Stadt Meseritz, denn Bauten mussten fortan den preußischen Feuerschutzregeln genügen, waren aus Ziegeln zu errichten. Öffentliche Gebäude wurden im Stil des Neoklassizismus erbaut, so auch im Jahr 1827 der rechteckige Bau des neuen jüdischen Tempels. Durch ein Vestibül betraten die Besucher den Gebetsraum, darüber erhob sich im hinteren Teil ein Balkon für die Frauen (Mechiza), der direkt durch einen separaten Eingang in der Westwand des Gebäudes zu erreichen war.

|

| Jüdisches Viertel in Meseritz, historische Zeichnung |

In einer 1930 im Auftrag des Magistrats verfassten Geschichte der Stadt Meseritz hält der Autor Paul Becker fest, dass 1828 – der neue Tempel aus Stein ist gerade errichtet – unter den 4110 Einwohnern 904 jüdische Bürger gezählt wurden. Ein jüdischer Bürger der Stadt, Adolf Peritz (*13.12.1865, Meseritz, † 1948, Haifa), erwähnt in handschriftlichen Erinnerungen an seine Geburtsstadt, dass es neben der katholischen und evangelischen Gemeinde „eine ansehnliche Judengemeinde mit großer, schmucker Synagoge“ gab, „zwar … ohne Rabbiner mehr, aber doch immer mit einem höheren Kultusbeamten, der Religionslehrer, Kantor und Schächter, oft auch Prediger, in einer Person war“ (Meine Kinderheit, Childhood in Meseritz).

Dieses Beispiel darf als Beleg dafür dienen, dass Mitte des 19. Jahrhunderts die Mehrzahl der jüdischen Mitbürger in den Gemeinden östlich der Oder im Allgemeinen gut integriert war. Das war jedoch nicht immer so gewesen. Noch im 16. Jahrhundert seien sie – so Stadtschreiber Paul Becker – von den Christen „wegen ihres nicht immer ganz einwandfreien Gewerbebetriebes gehaßt und verfolgt worden“. Sie trachteten als Gewerbetreibende wiederholt danach, sich der unliebsamen jüdischen Konkurrenz zu entledigen. So habe im Jahr 1520 – Meseritz gehörte zur polnischen Krone – der Rat der Stadt versucht, bei König Sigismund (Zygmunt I Stary) einen Erlass zu erwirken, „der die Juden aus der Stadt verbannte, allerdings unter der Verpflichtung, die bisher von ihnen gezahlte Steuer von zehn Mark Silber zu übernehmen“

In der Zachertschen Chronik äußerte sich deren Verfasser dazu folgendermaßen, „‘sie [die Juden] haben sich aber bei Sigismundo und Stephano so gewähret, daß sie nicht rücken wollten‘“ (Geschichte der Stadt Meseritz, S. 118).* Das Dekret zur Verbannung ist vermutlich nie entschieden durchgesetzt worden, 1633 wird den Meseritzer Juden sogar gestattet, eine Schule und Kirche zu bauen.

Ein Bauwerk trotzt den Wirren zweier Jahrhunderte Im Jahr 1842 erreichte ihre Zahl mit 1190 einen Höchststand. In der Beamtenstadt Meseritz habe bis Anfang der 1870er Jahre sogar eine jüdische Volksschule existiert. 1847 hatte die Gemeinde das Gewerkhaus der Tuchmacherinnung erworben und damit ein zweckmäßiges Heim zur Unterrichtung der Kinder (Geschichte der Stadt Meseritz, vgl. S. 206). Allerdings hatte die Zahl der jüdischen Bürger da bereits kontinuierlich abgenommen, 1867 waren es noch 546 (von 5 057), 1880 noch 377 (von 5 169) und im Jahr 1900 nur noch 206 (von 5 660 Meseritzer Einwohnern), und der Trend sollte sich fortsetzen, 1918 zählte die jüdische Gemeinde nur noch 28 stimmberechtigte Mitglieder.

|

| Meseritzer Synagoge – Innenansicht (1920 Jahre) |

Trotz der stark geschrumpften Gemeinde – 1926 lebten nur noch 126 Juden in der Stadt – wurde die Synagoge bis zum Jahr 1929 einer größeren Renovierung unterzogen. Meinem Vater Herbert, den seine Eltern 1917 als 14-Jährigen aus Berlin in die Präparandenanstalt in der Schwiebusser Straße schickten, um später auf das katholische Lehrerseminar im nahen Paradies (Paradyz) zu wechseln, dürfte der spätklassizistische Bau mit den zu Halbmonden geformten Oberlichtern auf der Front aufgefallen sein, in der Hochstraße, Höhe Schulstraße, auf dem Weg zum Bahnhof, doch von innen gesehen hat er die Synagoge in Meseritz wahrscheinlich nicht.

Erstaunlicherweise hat das alte Gebäude die Pogrome der Nationalsozialisten und den Zweiten Weltkrieg relativ unbeschadet überstanden. In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938, so heißt es in Überlieferungen, sei an das Gebäude eher symbolisch Feuer gelegt worden, niedergebrannt wurde es nicht. In der Stadt lebten zu der Zeit nur noch knapp hundert jüdische Bürger. Von SA-Einheiten, die vorwiegend aus Frankfurt (Oder) kamen, sei die Synagoge geplündert worden wie auch anderenorts an der Oder. In der Folgezeit habe sie dann als Lagerhaus gedient. Die letzten Meseritzer Juden deportierten die Nazis 1942 in die Vernichtungslager.

Die profane Nutzung ging auch nach Zerschlagung des Nazi-Regimes mit Ende des Krieges weiter. Die gesamte jüdische Bevölkerung war der systematischen Vertreibung und Vernichtung zum Opfer gefallen. Meseritz kam zu Polen, die jüdische Kultur galt als Erbe der Deutschen, die vertrieben wurden. In den kommenden Jahrzehnten der Nachkriegszeit begegnete die Volksrepublik Polen diesem Erbe mit Gleichgültigkeit, es war außerdem das erklärte Ziel, alles Deutsche zu tilgen.

Das Gebäude, jetzt in den Händen des sozialistischen Staates, wurde Staatsbetrieben zur Nutzung überlassen. Die großen Fenster wurden zugemauert, Zierelemente entfernt, ein Seiteneingang in die Ostwand gebrochen, wo sich ursprünglich der Toraschrein befand. So hat der Innenraum im Laufe der Jahre seinen ursprünglichen Charakter gänzlich verloren, allerdings blieb die äußere Hülle des heruntergewirtschafteten Bauwerks weitgehend intakt.

Im Juni 1963 konnte der Synagogenbau im Stil des Spätklassizismus immerhin auf die Liste erhaltenswerter Gebäude gesetzt und unter Denkmalschutz, d.h. dem Landesamt für Denkmalpflege unterstellt werden

|

| Innenraum in den 1990er Jahren |

Alle Versuche in dem baufälligen Haus in den 1990er Jahren ein jüdisches Zentrum einzurichten, scheiterten mangels finanzieller Mittel und schließlich wurde es privatisiert. Der neue Besitzer setzte das Gebäude instand, um einen Laden für chinesische Waren einzurichten. Einerseits rettete er es mit seinem denkmalgeschützten Toraschrein auf diese Weise vor dem totalen Verfall, andererseits aber nahm er auch Umbauten vor, ließ eine Zwischendecke einziehen und die Empore für die Frauen im hinteren Teil des Gotteshauses entfernen.

Wer jetzt den ehemaligen Gebetsraum betritt, blickt auf den renovierten Schrein der Synagoge, den Aron ha-Kodesch, in dem die Torarolle aufbewahrt wurde. Als Symbol für den Stamm Juda flankieren ihn zwei Löwen, die vom Eingang aus noch nicht sofort zu sehen sind, denn derzeit behindert die bei früheren Umbauten eingezogene Zwischendecke die Sicht, die aber in einem nächsten Sanierungsschritt ein Stück zurückgebaut werden soll, dass man den von zwei Löwen bewachten Schrein wieder als Ganzes im Blick hat.

Für die passende Untermalung des Abends in der alten Synagoge sorgte das Cymes Trio – Jakub Kotowski (Violine), Janusz Lewandowski (Kontrabass), Bartlomiej Stankowiak (E-Piano). Die drei Musiker aus Zielona Góra (Grünberg) gaben ein einstündiges Konzert, ihre Auswahl volkstümlicher Klezmer-Musik fand großen Beifall. Die instrumentale Musik, wie sie unter den Juden Osteuropas üblicherweise bei Hochzeiten oder religiösen Anlässen gespielt wurde, bietet dem Zuhörer eine Vielfalt an Stimmungsbildern, Klänge, die vom Wehklagenden bis zur Ausgelassenheit reichen.

|

| Nacht der Museen – Auftritt des Cymes-Trio aus Zielona Gora |

Nach der musikalischen Darbietung sprach Jackie Kohnstamm aus London, Autorin des Buches The Memory Keeper. (Canongate, 2023, 2024). Es geht darin um eine Reise in die Vergangenheit auf den Spuren der Familie – A Journey Into The Past To Unearth Family Secrets lautet der Untertitel – und die Recherchen haben die Autorin schließlich nach Miedzyrzecz geführt. Denn sie stieß auf einen Artikel von Andrzej Kirmiel über die jüdische Gemeinde des Dorfes Betsche (Pszczew) und fand dort den Namen ihres Onkels Alfred Rychwalski erwähnt.

Er ist der Grund dafür, dass Jackie Kohnstamm zur Nacht der Museen eingeladen wurde, um im Rahmen der Veranstaltung von ihrer Spurensuche an Obra und Warthe zu berichten. Alfred war Kriegsveteran. Als die Nazis die jüdischen Bewohner aus Betsche deportierten, ließ man ihm die Wahl, nicht nach Auschwitz transportiert zu werden. Er lehnte ab und wurde wie die meisten seiner Familie ermordet.

„Jeder Stein erzählt von einem Leben“

Es ist die bewegende Wiederentdeckung der jüdischen Vorfahren aus Tirschtiegel und Betsche, die sie dem Publikum schildert. [Buchtitel: „Podróz sladami mojej zydowskiej rodziny z Trzciela i Pszczewa“]

Jackie Kohnstamm spricht auf Englisch, Frau Katarzyna Sztuba-Frackowiak, Mitarbeiterin des Museums, übersetzt ins Polnische. Wie so oft war es ein Zufall, der auf die richtige Fährte führte. Jackie Kohnstamm stolperte im Internet buchstäblich über zwei Steine, zwei Stolpersteine des Künstlers Gunter Demnig (*1947, Berlin), mit denen er seit 1996 die Erinnerung an die Opfer des Nazi-Regimes lebendig halten möchte, und zwar genau an den Orten, wo die vertriebenen und ermordeten Menschen lebten.

|

| Jackie Kohnstamm (li.) mit Dolmetscherin Katarzyna Sztuba-Frackowiak |

Am Abend des 4. Dezember 2005 – sie weiß das Datum genau – gab sie im Internet den polnischen Mädchennamen ihrer Mutter ein, „Rychwalski“, ein in England nicht geläufiger Name. Prompt entdeckte sie die erst vier Tage zuvor in der Bleibtreustraße 32 in Berlin Charlottenburg verlegten Stolpersteine zum Gedenken an ihre Großeltern, den Krawattenfabrikanten Max Rychwalski und dessen Ehefrau Amalie, geb. Meseritz, die von 1933 bis 1938 im Haus Nr. 32 lebten. Sie reist nach Berlin, lernt eine Bewohnerin des Hauses kennen, Anna E. Thiemann, die den Kontakt zu Künstler Gunter Demnig herstellt und sie nun nach Miêdzyrzecz begleitet hat. All die Jahre war nicht über Max und Amalie Rychwalski gesprochen worden.

Jackie ahnte mit zunehmendem Alter, dass das mit dem Terror der Nazis zu tun haben müsse, spürte aber auch, dass die Eltern über die schmerzlichen Verluste in der Familie nicht sprechen wollten und konnten. Mutter Hilda hüllt sich bis zuletzt in Schweigen, nur der Vater, selbst auch vor den Nazis aus Nürnberg nach England geflüchtet, ist kurz vor seinem Tod bereit, das traurige Geheimnis zu lüften. Und sie erkennt, dass sie als einzige Enkelin nun die letzte der Familie ist, die noch mehr Licht ins Dunkel bringen und Genaueres herausfinden kann und muss.

Erste Bruchstücke ergaben sich aus den aufbewahrten Schriftstücken und Fotografien, u.a. den Briefen der Urgroßmutter, nur konnte Jackie deren Sütterlin-Schrift ohne Hilfe nicht gleich entziffern. Aber nach und nach vervollständigen Recherchen, Archivbesuche und die Begegnung mit hilfsbereiten Menschen das Mosaikbild der eigenen Familie wie das der Urgroßeltern aus Tirschtiegel.

Urgroßvater Moses, dessen Familienname ursprünglich Slotki und nicht Rychwalski lautete, floh einst vor der Rekrutierung in die Armee des Zaren aus dem russisch kontrollierten Kongress-Polen über die Grenze in die preußische Provinz Posen. Dort heiratete er eine Lina Lippmann. Beide ließen sich in Tirschtiegel (Trzciel) nieder und hatten acht Kinder.

Eines der Kinder ist Jackies Großvater Max Rychwalski, geboren am 15. März 1864 in Tirschtiegel (Trzciel). Seine Frau Amalie, geb. Meseritz, wurde am 12. Januar 1878 in Fürstenwalde/ Spree geboren. Die beiden lebten mit ihren Kindern in Berlin, wo der jüdische Krawattenfabrikant Ende 1938 gezwungen wird, sein Geschäft aufzulösen. Die daraufhin beschlossene Auswanderung nach Palästina sollte nicht mehr gelingen, am 21. August 1942 wurden er und seine Frau Amalie aus dem sogenannten „Judenhaus“ in der Sächsischen Straße 27, das den Nationalsozialisten ab Juni 1942 als Sammelunterkunft diente, ins Ghetto Theresienstadt deportiert und ermordet, er am 31. Januar 1943, sie bereits am 13. November 1942.

Nur die drei Kinder überlebten. Ernst (*1905) und Charlotte (*1908) verließen Deutschland kurz nach der Machtübernahme der Nazis im Januar 1933. Die jüngste Tochter Hilda Kohnstamm, geb. Rychwalski (*1915), Mutter der Autorin, verließ Berlin im Dezember 1936 und fand in England eine neue Heimat. Sie starb 1992 in London. Hier, im Norden der Stadt, ist Jackie Kohnstamm nach dem Krieg geboren und aufgewachsen, sie lebt auch heute noch dort.

|

| Berlin-Charlottenburg, Bleibtreustraße 32 – Stolpersteine |

Auf den Spuren von dem, was Leben und Landschaft prägt

Die alten Schwarz-Weiß-Fotografien, die in einer Schachtel aufbewahrt wurden und Großeltern, Onkel, Tanten und Cousins zeigen, faszinierten Jackie schon in Kindertagen, auch beim Publikum verfehlen sie nicht ihre emotionale Wirkung: Kontraste, Licht und Schatten lenken den Blick auf das Wesentliche.

Eines der Fotos zeigt die ganze Familie, die anlässlich der Bar Mizwa von Georg Rychwalskis Sohn Ernst im Jahr 1908 in Schönlanke (Trzcianka) bei Schneidemühl zusammenkam. Auf der alten Aufnahme seien die jüdischen Schicksale der Familie im Dritten Reich repräsentiert, sagte Jackie: jene, die wie Louis vor der Deportation starben, und Georg, der sich das Leben nehmen sollte; dann die vielen, die in den Konzentrationslagern ermordet wurden, die Großeltern, Marie und ihre Kinder, Eugen und seine Familie; schließlich auch die, die in anderen Ländern Zuflucht fanden. Nur einer blieb in Deutschland, Ernst, der 13 Jahre alt gewordene Bar Mizwa Junge auf dem Foto, er überlebte den Krieg in einem Versteck.

Es sei wichtig, sagte Jackie Kohnstamm, dass die Welt erfahre, wie es dazu kommen konnte, dass Menschen ihr Recht auf Leben abgesprochen wird. Dass all diese Menschen aber nicht nur Opfer im Gedächtnis der Nachwelt bleiben, sondern dass sie ein Leben hatten wie andere auch, mit Alltagssorgen und Freuden, das möchte Jackie am Schluss ihres Vortrags deutlich machen mit einem Brief der Urgroßmutter aus Tirschtiegel, die am frühen Morgen des 17. September 1869 an ihren Schwager in Posen schreibt.

Sie bereite für ihre Lieben, die noch schlafen, das Frühstück vor, müsse nachher zum Wochenmarkt. Es gehe soweit gut, schreibt Lina Rychwalska, ihre Zeilen in gestochen altdeutscher Schrift strahlen vor Lebensfreude, den Verwandten wünscht sie einen guten Morgen und ein langes, glückliches Leben und empfiehlt sich und die Familie in Gottes Hände. Der zum Umschlag gefaltete Briefbogen trägt den Poststempel „Tirschtiegel, 17.9.69, V“, vormittags abgeschickt, kommt er noch am selben Nachmittag in Posen an, wie der Stempel „17.9.69 N“ auf der Rückseite beweist. Was sagt uns das ganz nebenbei?

Dass heute nicht alles schneller geht als früher – jedenfalls nicht bei der gelben Post!

Wer mehr lesen möchte, dem sei neben der englischen auch die deutsche Ausgabe empfohlen: Jeder Stein erzählt von einem Leben. Auf den Spuren meiner Familie. Penguin, 2023.

Während sich gegen neun Uhr abends der alte Gebetsraum allmählich leert, ist ein Stimmengewirr zu vernehmen, es wird Polnisch, Deutsch und Englisch miteinander gesprochen. Besucher, die sich vorher nicht kannten, gehen aufeinander zu, die einen unterhalten sich über den Abend, die anderen schauen sich Exponate an, die im Saal in Vitrinen zu sehen sind. Man spürt, an einem Ort der Begegnung zu sein – im wahrsten Sinne des Wortes.

In zwei bis drei Jahren, wenn Geld für zusätzliches Personal vorhanden ist, soll das Museum in der fast 200 Jahre alten Meseritzer Synagoge dauerhaft geöffnet werden. Bis dahin müssen sich Interessierte an Direktor Andrzej Kirmiel wenden, wenn sie schon einmal einen Blick in die Räumlichkeiten werfen wollen.

Ihm und den Mitarbeitern des Museum Alf Kowalski in Meseritz wie allen, die das Projekt gefördert haben, sei Dank. Die Nacht der Museen in der Synagoge war ein lohnender Abend und die längere Anreise aus Hamburg in jedem Fall wert. Es war der Auftakt eines Projekts, das Grenzen überschreitet. Das polnische Miedzyrzecz, auf halbem Weg zwischen Frankfurt/Oder und Poznan, hat einen neuen Ort der Erinnerung an das jüdische Leben, das die Landschaft an der mittleren Oder mitgeprägt hat. Es geht, um mit den Worten des Schriftstellers Heinrich Böll zu antworten, um „eine notwendige Erinnerung an das, was menschenmöglich ist“.

Und das Menschenmögliche ist eben auch das Grausame:

„Verrat an und von Freunden über Nacht.

‚Distanzierung‘ von Freunden über Nacht, die Erklärung von ganzen Menschengruppen, Mitbewohnern, Staatsbürgern zu ‚Unberührbaren‘ und zu absolut Rechtlosen“

(Vorwort zur Neuauflage von Hans Liepmans Exilroman Das Vaterland, Hamburg, 1979).

Wir leben immer auch aus der Vergangenheit heraus, versuchen uns vorzustellen, wie das alles war. Auch wenn wir als Nachgeborene weder zu den Tätern noch zu den Opfern zählen, werden wir uns doch im Stillen fragen, ob wir nicht nur Zuschauer geblieben wären, gleichmütig, abwartend, zuletzt furchtsam bedacht, nicht selbst ins Visier der Verfolger zu geraten. Indem wir diesen Gedanken zulassen und uns ehrlich befragen, begegnen wir uns selbst.

Gedenken macht das Geschehene nicht ungeschehen, den Kulturverlust nicht rückgängig, schafft aber Bewusstsein. Denn wenn wir nicht wissen, woher wir kommen, wissen wir auch nicht wohin wir gehen. In der alten Synagoge von Meseritz wird vergessene Geschichte von neuem in unser Blickfeld gerückt, an diesem einst geschmähten Ort begegnen wir einer untergegangenen Welt an Oder, Obra und Warthe, in Wort und Bild wird sie einen Moment lang wieder lebendig.

Und vielleicht erleben wir diesen Moment als Katharsis: dass nämlich denen, die vertrieben und ausgelöscht wurden, wieder ein Gesicht gegeben ist.

ZUSÄTZLICH VERWENDETE QUELLEN

· Andrzej Kirmiel (2021): Zydzi w Miedzyrzeczu. Miedzyrzecz: Muzeum Ziemi Miedzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego. [Das Buch enthält am Ende eine Zusammenfassung auf Deutsch.]

· Hilmar Schulz/Yvette Thormann (2022): Spuren jüdischen Lebens an der mittleren Oder. Sladay zycia zydowskiego Srodkowyn Nadodrzu. Berlin.

· Magdalena Abraham-Diefenbach: „The synagogue of Miedzyrzecz: A history of various attempts to protect the monument“, in: Christhardt Henschel, Ruth Leisowitz et al., eds. (2024): Jewish or Common Heritage? Appropriation of Synagogues in East-Central Europe since 1945. Fibre: Osnabrück, S.277ff.

· Nancy Waldmann: „Asia-Laden wird Jüdisches Museum“, Märkische Oderzeitung (MOZ), Frankfurt/ Oder, Freitag, 16. August 2024

· Adolf Peritz (1948): Meine Kinderheit, 19 pp. Childhood in Meseritz; accounts of childhood by others as well. ME 498; location: Library of Congress, Washington, D.C.

· Paul Becker (1930): Geschichte der Stadt Meseritz. Meseritz: Selbstverlag des Magistrats · Jackie Kohnstamm (2023, 2024): The Memory Keeper. A Journey Into The Past To Unearth Family Secrets. London: Canongate Dies. (2023): Jeder Stein erzählt von einem Leben. Auf den Spuren meiner Familie. Penguin

· Hans Liepman (1979): Das Vaterland. Bibliothek der verbrannten Bücher. Hamburg: Konkret Literaturverlag. [Die Originalausgabe auf Deutsch erschien bei Van Kampen & Zoon, Amsterdam 1933.]