|

Ortsbuch Kreis Meseritz

Ortsbuch Kreis Meseritz

Brätz, (poln. Brójce)

Dr. Wolfgang Kessler

1428: Brodcza, Brodca, Wojewodschaft Posen,

Kreis Kosten. – 1793: Brätz (Broice); 1796: Kreis

Unruhstadt (Kargowa). – 1807–1815: Herzogtum

Warschau. – 1818-1922: Brätz, Großherzogtum

(ab 1849 Provinz) Posen, Landkreis Meseritz;

1922-1938: Provinz Grenzmark Posen-Westpreußen;

1938-1945: Provinz Brandenburg, Regierungsbezirk

Frankfurt (Oder); 1945: Brójce,

pow. Miedzyrzecz, woj. Poznan; 1950-1975:

wojewódstwo Zielona Góra; 1975-1998: woj.

Gorzów Wkp.; seit 1999: gmina Trzciel, powiat

miedzyrzeckie, województwo lubuskie.

Wappen

In Rot zwei aufwärts geschrägte, mit den Bärten auswärts gekehrte Schlüssel. Die Schlüssel waren Zeichen des königlichen Schutzes.

Siehe auch: Zeugen unserer Geschichte – Wappen der Stadt Brätz von Joachim Schmidt.

|

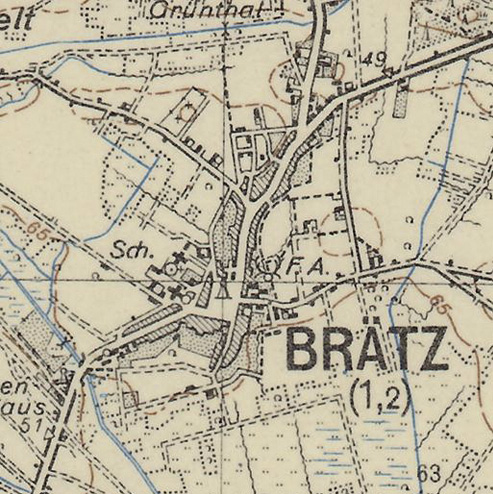

| Ausschnitt aus: Bundesarchiv, KART 210-5-298 / Fotograf: o. Ang. |

Geographie

52.3241 N 15.652 O (berechneter Mittelpunkt des Objekts). – Messtischblatt 3659. – 14 km südwestlich von Tirschtiegel in einem Urstromtal der Faulen Obra an der Straße von Schwiebus (Swiebodzin), ca. 20 km südöstlich von Meseritz.

Einwohnerzahl

1793: 894 (798 Ev., 11 Kath., 85 Juden; 160 Häuser, 41 Scheunen). – 1849: 1277 Ev., 70 Kath., 180 Juden; 1849: 1530; 207 Wohngebäude; 25 Fabrikgebäude, Mühlen und Privatmagazine; 277 Ställe, Scheunen und Schuppen.); 1875: 1631 (1401 Ev., 147 Kath., 81 Juden, 2 Dissidenten; 1885: 1625 (395 Haushaltungen; 215 Wohngebäude); 1905: 1385 (374 Haushaltungen, 1126 Ev., 258 Kath., 1 Jude); 1910: 1381; 1925: 1196 (348 Haushaltungen); 1933: 1146; 1939: 1058 (340 Haushaltungen); 1961: 1011; 2011: 996 (1988: 268 Wohnungen, davon 161 in Gebäuden vor 1918, 80 in Gebäuden von 1918–1944); 2022: 969. – Bis 1945: Amtsgericht Meseritz; Standesamt Brätz; ev. und kath. Kirchspiel Brätz.

Landwirtschaftliche Nutzflächen

1849: 1075 mrg. Acker (4 mrg. = 1 ha), 218 mrg. Gärten etc., 62 mrg. Hütung, 378 mrg. Wald, 758 mrg. Wiesen. – 1885: 744 ha. – 1905: 743,9 ha. – 1930: 745,4 ha.

Anbindung

1818: Botenpost nach Meseritz (Miedzyrzecz) und Bomst (Babimost). – Um 1928: Kraftpost von Tirschtiegel (Trzciel) nach Schwiebus (Swiebodzin) über Brätz. 2020: Busverbindungen u. a. nach Meseritz. Kein Eisenbahnanschluss, der nächste Bahnhof an der Bahnstrecke Meseritz- Neu Bentschen liegt 7,2 km entfernt in Dürlettel (Lutol Suchy) – Bis 1945 Amtsgericht Meseritz. – - Postleitzahl: PL-66-304

Landeskunde

Brójce liegt heute innerhalb der Grenzen des Schutzgebiets des Tals der Faulen Obra (poln. Obrzyca), eines kurzen sumpfigen Zuflusses zur Oder, der der Europäischen Kommission im Jahr 2004 im Rahmen des Natura-2000-Programms gemeldet wurde. In der Nähe des Dorfes (2 km nordwestlich) befindet sich das Naturschutzgebiet Czarna Droga [Schwarzer Weg], in dem auf einer Fläche von ca. 22 ha ein kleiner Teil des ursprünglichen Mischwaldes mit reichem Unterholz geschützt ist.

Lage

67 m ü.d. M. an der um 1860 begradigten, aus mehreren Quellbächen vor Brätz vereinigten, oft als „Kanal“ bezeichneten Faulen Obra (Gnila Obra) in einem breiten urstromartigen Talzug an der 1859/60 zur Chaussee ausgebauten Straße von Schwiebus (Swiebodzin) nach Tirschtiegel (Trzciel), heute an der polnischen Nationalstraße A2/E30, zwischen Trzciel (Tirschtiegel, 15 km) und Swiebodzin (Schwiebus). Die Lokalstraße zwischen Stary Dwór (Altenhof) und Bukowiec (Bauchwitz) verbindet mit Miedzyrzecz (Meseritz, 17 km).

Das Dorf hat den ursprünglichen städtebaulichen Grundriss bewahrt, der aus Gebäuden um zwei Hauptstraßen herum besteht, mit einem großen rechteckigen Marktplatz in der Mitte. Nur Ansätze von Nebenstraßen.

In Brätz gab es 7 Windmühlen, die letzten standen in den 1930er Jahren auf dem Sandhügel (Piaskowa Górka).

Name

Der polnische Name der Stadt geht auf den Königswald von Brodcz zurück, seit dem 17. Jahrhundert funktioniert parallel die deutsche Namensform Brätz. Die polnische Namensform ist erstmals 1428 in einer lateinisch abgefassten Urkunde als „Brodcza“ belegt, 1519 als „Broycze“.

Geschichte

Die Region war schon in vorgeschichtlicher Zeit besiedelt. 150 Meter östlich der Faulen Obra befindet sich ein undatierter Burgwall.

Das Gebiet verpfändete Herzog Heinrich von Glogau 1298 oder etwas später an Markgraf Konrad I. († 1304) von Brandenburg. 1428 erteilte König Wladyslaw II. Jagiello von Polen dem Starosten von Bomst (Babimost) das Recht, vor Ort im Wald Bridcza eine Stadt nach Magdeburger Recht mit 20 Freijahren zu gründen und übertrug ihm das Vogtamt. Die ersten Siedler stammten vermutlich aus Schlesien. Nach 1428 war Brätz Sitz einer Kirchengemeinde.

1508 gehörte Brätz zum Kreis Poznan (Posen), der Krone des Königreichs Polen, 1510 zum Kreis Koscian (Kosten). In der Nähe verlief die noch nicht genau festgelegte Grenze zu Schlesien. Die Zollkammer in Brätz gehörte zur großpolnischen Zollkammer. 1530 wurden die Grenzen der Stadt durch den Bau neuer Grenzhügel an der Grenze zu Brandenburg festgelegt.

Der Ausbau der Stadt verlief wegen der geringen Zahl von Kolonisten langsam. Erst 1603 erteilte König Sigismund III. Wasa (Zygmunt III Waza, 1586-1632) die vollen Stadtrechte unter dem Starosten von Bomst und erlaubte einen zweiten Jahrmarkt im Jahr. Die Mehrzahl der Stadtbewohner schloss sich der Reformation an. Die lutherische Gemeinde übernahm die Pfarrkirche auf dem Marktplatz, bis ihr der König 1614 die Kirche entzog und sie als Filialkirche der Gemeinde Bomst (Babimost) eingliederte. Da es kaum noch Katholiken in der Stadt gab, blieb die Kirche seit 1604 ungenutzt, verfiel und stürzte im 18. Jahrhundert ein.

Zwei weitere Märkte genehmigte König Wladislaw IV. (1632-1648) am 25. April 1633. Ein Dekret bestimmte 1655, dass die Stadt einem unbescholtenen Neuankömmling weder die Einbürgerung noch die Aufnahme in eine Zunft verwehren durfte. 1657 brannte die Stadt im polnisch-schwedischen Krieg ab, wurde jedoch umgehend wieder aufgebaut.

Brätz war für Tuche und Schuhe bekannt. 1649 gestattete der König dem Magistrat, 6 weitere Schusterbänke zu errichten, außerdem gab es Tuchmacherei. 1657 zerstörte ein Brand einen großen Teil der vor allem aus Holz erbauten Stadt. 1664 wurde eine Schützengilde gegründet.

Grundlage der Stadtwirtschaft war das Handwerk, nur zu geringerem Teil die Landwirtschaft. Im 18. Jahrhundert entwickelte sich vor allem das Tuchgewerbe. Es gab daneben Zünfte von Schuhmachern, Töpfern, Müllern, Bäckern, Schneidern und Brauern. Regelmäßig fanden Messen und Jahrmärkte statt.

Beim Übergang an Preußen in der Zweiten Teilung Polens 1793 war Brätz eine starosteiliche Stadt mit 112 Tuchmachern. Die Sprache war 1793 Deutsch, ein dem Schlesischen ähnlicher Dialekt, die vorgefundenen Dokumente waren lateinisch und polnisch mit deutscher Übersetzung. Brätz besaß eine lutherische Kirche und eine katholische Kirche, in der allerdings nur an Jahrmarkttagen ein Commandarius aus Bomst eine Messe las.

1801 wurde eine Postanstalt gegründet. 1807 brannten 98 von 187 Wohnhäusern, das Rathaus, beide Kirchen, die Pfarrwohnung und die Schule ab, dazu zahlreiche Scheunen und Ställe. Ende des 18. Jahrhunderts waren nur drei Häuser mit Dachziegeln gedeckt.

|

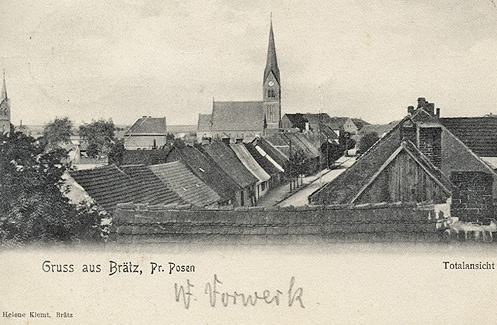

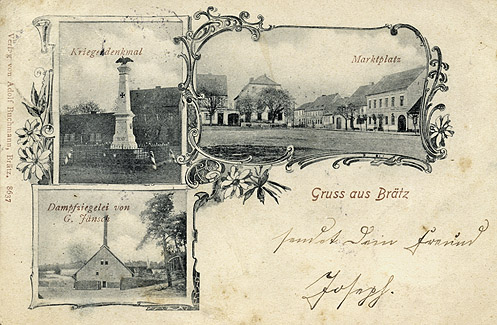

| Ansichtskarte von Brätz aus dem Jahr 1905 (Archiv HGr) |

1807 bis 1815 lag Brätz im napoleonischen Herzogtum Warschau. Die Verwaltung wurde nach französischem Muster reorganisiert (bis 1853 weitgehend beibehalten). Die evangelische Kirche wurde 1808 als Fachwerkbau mit Emporen errichtet (1902 durch einen massiven Neubau ersetzt), die katholische Kirche erst 1859/60 als Backsteinbau neu erbaut.

1815 bis 1849 lag die Stadt im preußischen Großherzogtum Posen, 1849 bis 1920 (1922) in der Provinz Posen des Königreichs (1918 Freistaats) Preußen. Seit dem Beginn der preußischen Herrschaft verfiel das Handwerk, weil es nach der Aufteilung Polens von den traditionellen Märkten im Osten abgeschnitten wurde. Um 1820 begann der Niedergang der Weberei (1816: 100 Tuchwebstühle und 25 Spinnmaschinen, 1838 nur noch 61 gewerblich genutzte Webstühle für Wolle und Halbwolle) als Folge der Schließung der russischen Grenze.

Wie in Betsche (Pszczew) war auch in Brätz eine weitverzweigte Verbrecherbande aktiv - ein Teil der Bevölkerung lebte von Diebstahl und Hehlerei – die bis 1832 ihr Unwesen trieb.

1837 wurde ein Frauenverein gegründet, von dem allerdings nur die Satzung bekannt ist. Ende März 1848 folgte auch Brätz dem Antrag der Stadt Meseritz, vom Großherzogtum Posen abgetrennt und der Provinz Brandenburg angeschlossen zu werden. 1849 wurden Wehrverbände zur Bekämpfung der polnischen Aufständischen gebildet. 1853 wurde die preußische Städteordnung eingeführt, 1862 eine Straßenbeleuchtung geschaffen. 1864 wurde ein Männer-Turnverein gegründet.

Bei Eintritt in das Deutsche Reich 1871 waren die Einwohner überwiegend in der Landwirtschaft tätig, die wenigen Handwerker waren Schuhmacher, Müller und Tuchmacher. 1874 wurde das Standesamt eingerichtet, 1879 das Distriktsamt von Paradies (Paradyz) nach Brätz verlegt.

Ab 1880 gab es die Oberförsterei und ein Post- und Telegrafenamt. 1909 wurde die Stadt an das Stromnetz angeschlossen, 1911 die Freiwillige Feuerwehr gegründet. An der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert wurde der Bau einer Eisenbahnlinie zwischen Tirschtiegel und Schwiebus geplant, aber nicht umgesetzt. Bis etwa 1890 wurde in Brätz ein überregional bedeutsamer Pferdemarkt veranstaltet. 1905 zählte Brätz unter 1385 Einwohnern 24 Polnisch sprachige.

1919 kam es im Kreis Meseritz, so auch in Brätz, zur Bildung von Wehrverbänden zur Bekämpfung der polnischen Aufständischen. Im Jubiläumsjahr 1928 mit 500-Jahrfeier und Festschrift waren vor Ort eine Zweigstelle der Kreisbank Meseritz und eine Spar- und Darlehnskasse sowie eine Filiale der Landwirtschaftlichen Bezugs- und Absatzgenossenschaft.

An Vereinen nennt die Festschrift den Männer- Turnverein von 1864, dazu den Deutscher Ostbund, den Stahlhelm, den Verein ehemaliger Waffengefährten, den Vaterländischer Frauenverein, den Bund Königin Luise, die Evangelische Frauenhilfe und den Evangelischen Jungmädchenverein sowie den Evangelischen Verein junger Männer, einen Gartenbauverein, den Handwerker- und Gewerbeverein, den Landwirtschaftlichen Verein, den Gemischten Chor, Männer- Gesang-Verein „Harmonie“, den Katholischen Gesangverein, den Reichsbund der Kriegsbeschädigten, den Reiterverein, die Schützengilde und den Verein der Pferdebesitzer. Bei den Landtagswahlen 1928 und 1932 sowie bei den Reichstagswahlen 1930 erhielt die polnische Liste jeweils eine Stimme.

Über die NS-Zeit in Brätz schweigt die Erinnerungs- und die regionalgeschichtliche Literatur, ausgenommen das 1940 nördlich von Brätz eingerichtete Arbeitslager. Hier waren von 1940 bis Ende Juni 1942 jüdische Zwangsarbeiter aus dem Ghetto Litzmannstadt (Lodz) untergebracht, die für den Autobahnbau von Berlin nach Posen eingesetzt wurden. Danach hatte es die Funktion eines „Arbeitserziehungslager“ für männliche und weibliche Häftlinge verschiedener Nationalitäten, vor allem Polen und Russen.

1942-1943 waren ca. 400-700 Menschen inhaftiert, später 800-1200. Das Lager hatte die Form eines Vierecks mit Wachtürmen an den Ecken und war von Stacheldraht umgeben. Es herrschten unmenschliche Lebens- und Arbeitsbedingungen, so dass von den insgesamt ca. 10 000 Häftlingen mindestens 2 646 Menschen hier ihr Leben verloren, viele weitere wurden von hieraus in Todeslager deportiert. Das Lager wurde Ende Januar 1945 aufgelöst. Kurz vor dem Einmarsch der Roten Armee wurden die Häftlinge am 20. Januar 1945 nach Schwetig [Kreis Weststernberg, heute Swiecko] an der Oder in das kurz danach aufgelöste Arbeitserziehungslager „Oderblick“ evakuiert. Auf dem Friedhof in Brätz erinnern ein Denkmal und ein Massengrab an die Opfer.

Ende Januar 1945 besetzte die Rote Armee die Stadt und stellte sie alsbald unter polnische Verwaltung. Die deutschen Einwohner, die nicht in letzter Minute hatten fliehen können, erlitten das Schicksal der Ausweisung und Vertreibung. An ihrer Stelle wurden Polen aus den ehemaligen polnischen Ostgebieten und aus Zentralpolen in der Region angesiedelt.

In Brójce, wie Brätz seit 1946 amtlich heißt, gab es keine Handwerker und Kaufleute aus der Vorkriegszeit mehr. Die Stadt, ihrer Handwerker und Kaufleute aus der Vorkriegszeit nunmehr beraubt, nahm einen ländlichen Charakter an und verlor 1946 das Stadtrecht. Am 12. November 1946 wurde der neue Ortsname Brojce festgelegt.

1948 bis 1954 war Brójce eine Landgemeinde, bestehend aus sieben Ortschaften [gromady], 1973 bis1976 wieder Sitz einer gleichnamigen Gemeinde, die jedoch 1976 aufgelöst wurde. Heute ist das Dorf Teil der Gemeinde Tirschtiegel (Trzciel). Die 2008 vorhandene Bibliothek besaß 2019 9703 Bände. 2007 wurde der Sportklub „Chrobry“ in Brójce gegründet.

Schulen

1669 wird ein Schul- und Kirchendiener erwähnt, 1793 gab es eine evangelische Volkschule mit einem Lehrer, dem Kantor. 1849 sind zwei Elementarschulen belegt. 1871 waren von den Einwohnern älter als 10 Jahre noch 10,1% Analphabeten. – 1928 gab es eine Simultanschule, 1939 noch eine Volksschule.

|

|

Katholische Kirche in Brätz (Foto: M. Reiß, 1993) |

Kirchen und Religionsgemeinschaften

Katholische Kirche

Die Kirche wurde im 16. Jahrhundert von der evangelischen Gemeinde übernommen, musste allerdings 1614 den Katholiken auf Geheiß des Königs zurückgegeben werden und wurde Filialkirche von Bomst (Babimost). Sie wurde jedoch, da nur wenige Katholiken in Brätz lebten, kaum genutzt und verfiel. 1793 feierte der Commandarius aus Bomst nur noch während der Jahrmärkte die Messe. Beim Stadtbrand 1807 ist das Kirchengebäude schließlich abgebrannt. – Erst 1860 kam es zum Bau einer neuen katholischen Kirche und 1866 zur Errichtung einer Pfarrei. – 1938 ist ein katholischer Gemeindepfarrer tätig. Seit 1972 gehört die Pfarrkirche der Heiligen Jungfrau Maria (Parafia pw. imienia Najswietszej Maryi Panny) zur Diecezja zielonogórsko-gor zowska (Diözese Grünberg-Landsberg), Dekanat Bomst (Babimost).

Evangelische Kirche

Die Reformation fand in Brätz vermutlich in der Mitte des 16. Jahrhunderts statt; ein evangelischer Pfarrer wird erst 1591 erwähnt, als er die Stadt verließ. Die Pfarrkirche am Markt musste die evangelische Gemeinde auf Geheiß des Königs 1614 wieder an die katholische Kirche zurückgeben. Die Gemeinde hatte danach ein Bethaus, das 1657 abbrannte.

Nach dem Wiederaufbau wurde es zahlreich von schlesischen Protestanten (u.a. aus Schwiebus [Swiebodzin]) besucht; zwischen 1680 und 1744 waren ca. 41% der Täuflinge Auswärtige. Die Kirche brannte 1807 ab und wurde danach als Fachwerkbau neu errichtet, war aber Ende des 19. Jahrhunderts baufällig. 1865 gehörte die Gemeinde zum Kirchenkreis (Diözese) Meseritz. Die Kirche wurde 1903/04 durch einen massiven Neubau ersetzt und ist heute als katholische Kirche des Erzengels Michael (Kosciól sw. Michala Archaniola) Filia der Stadtkirche. 1938 hatte die Gemeinde im evangelischen Kirchenkreis Meseritz eine Pfarrstelle.

Jüdische Gemeinde

Nach dem Stadtbrand 1657, als die überwiegend evangelische Einwohnerschaft auch die katholische Kirche wieder aufbauen sollte, erklärte der Starost von Bomst (Babimost), dass Juden bereit seien, die Stadt aufzubauen, falls die Bürger dies nicht täten. Am 4. Dezember 1738 genehmigte der Starost, dass Juden sich vor dem Meseritzer Tor in 10 Häusern ansiedeln durften. Das Privileg gestattete ihnen, unter anderem mit Gewürzen, Tabak und Wolle zu handeln sowie Tuch im Ganzen zu verkaufen.

Die Stadt verpflichtete sich, den Juden einen Platz für einen Friedhof zu verkaufen, der ca. 1 km nördlich angelegt wurde. In der Meseritzer Vorstadt wurde die Synagoge in Fachwerkbauweise errichtet.

Die Gemeinde zählte 1765: 55 Juden, 1793: 85 Juden, 1823: 149 Juden. 1834 wurde die jüdische Schule gegründet, vor 1850 ein Ritualbad errichtet (heute Wohngebäude). 1840: 209, 1842: 212 Juden, (Synagoge mit Rabbiner). 1889 wurde nach Abwanderung fast aller Juden die Gemeinde aufgelöst, die Synagoge wurde nach längerem Leerstand 1889 von der Stadt übernommen und dient heute als Wohngebäude. Das Vermögen übernahm die Gemeinde Tirschtiegel.

Friedhöfe

· Evangelischer Friedhof (im Grabstein-Projekt des Vereins für Computergenealogie e.V.) mit Gedenkstein an der Nordseite (einige Dutzend Grabsteine aus dem 19. Jahrhundert, Überreste der Friedhofstore und eine Kapelle sind erhalten). Auf dem ehemaligen. jüdischen Friedhof sind ein Grabstein und Fragmente von weiteren zehn Grabsteinen erhalten, die übrigen wurden vermutlich in den 1970er Jahren für die Fundamente des benachbarten neuen kommunalen Friedhofs benutzt.

· Kommunaler Friedhof (seit den 1970er Jahren).

|

| Ansichtskarte Brätz (Archiv HGr) |

Baudenkmäler

· Die neugotische katholische Pfarrkirche imienia Najswietszej Marii Panny (Im Namen der Heiligen Jungfrau Maria) aus den Jahren 1850-1860 mit hoch aufragendem Turm. Der barocke Hauptaltar aus dem Jahr 1709 stammt aus der 1807 abgebrannten Kirche. Im Turm eine von einem unbekannten Glockengießer 1504 gegossene Glocke, die bis 1859 in der Kirche in Dürrlettel (Lutol Suchy) hing.

· Die bis 1945 evangelische Kirche als Hilfskirche sw. Michala Archaniola [Erzengel St. Michael Kirche] aus dem Jahr 1903, neugotisch, einschiffig, mit Turm. Die Ausstattung (neugotischer Altar, figürliches Buntglasfenster und Glocke) stammt aus der Bauzeit.

· Die Feuerwache.

· Die ehemalige Synagoge.

Persönlichkeiten

An in Brätz geborenen Persönlichkeiten ist nur der Zeitungsredakteur und Schriftsteller Konrad Julius Friedrich Seiffert (Brätz 1895 - West-Berlin 1969) zu nennen, dessen Werk keinerlei Bezug zur Herkunftsregion hat.

Literatur

· Wuttke, Heinrich: Städtebuch des Landes Posen. Codex diplomaticus: Allgemeine Geschichte der Städte im Lande Posen. Geschichtliche Nachrichten von 149 einzelnen Städten. Leipzig 1864, S. 274.

· Slownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów slowianskich [Geographisches Wörterbuch des Königreichs Polen und anderer slawischer Gebiete]. Tom 1. Warszawa 1880, S. 376.

· Marsch: Die Juden in Brätz. In: Aus Posens kirchlicher Vergangenheit. Jahrbuch des Evangelischen Vereins für die Kirchengeschichte der Provinz Posen 5 (1915/16).

· Hämpel, Walther: Heimatbuch von Brätz 1428– 1928. Zur Jubelfeier des 500jährigen Bestehens des Orts. Brätz 1928. – Neudruck: Hämpel, Walter: Die kleine Stadt Brätz. In: Stadt und Kreis Meseritz. Ein Heimatbuch. [Bd. 1]. Wanne-Eickel 1972, S. 217-269.

· Deutsches Städtebuch. Bd. 1. Stuttgart, Berlin 1939, S. 509-510.

· Szczepaniak, Roman: Początki miast lubuskich [Die Anfänge der Städte in der Wojewodschaft Lebus]. Zielona Góra 1958 (Biblioteka Lubuska; 1).

· Slownik historyczno-geograficzny województwa poznanskiego w sredniowieczu. T. 1. Wroclaw 1982, S. 118-119.

· Umbreit, Carl: Das Gotische Gräberfeld von Brätz, Kreis Meseritz. – In: Bonner Hefte zur Vorgeschichte 11 (1976), S. 43- 54. – Abdruck in HEIMATGRUSS 107, 1988, S. 6-10.

· 500-Jahr-Feier der Stadt Brätz am 28. und 29. Juli 1928. – In HEIMATGRUSS 104, 1987, S. 6-8.

· Tureczek, Marceli: Brójce. Zarys dziejów miasta 1428–1946 [Brätz. Abriss der Stadtgeschichte 1428-1946], Zielona Góra 2003.

· Zabytki pólnocnej czesci województwa lubuskiego [Denkmäler im nördlichen Teil der Region Lubuskie.]. Zielona Góra 2004.

· Schmidt, Joachim: Wappen der Stadt Brätz. In: HEIMATGRUSS 177, 2006, S. 34-35.

· Sprungala, Martin: Trauergedenken an das Massaker im Januar 1945 in Brätz. In: HEIMATGRUSS 207, 2013, S. 15-19. – Auch: URL: www.heimatkreis-meseritz.de/3_94.htm [Stand: 18.11.2020]

· Sprungala, Martin: Die Juden in Polen. Jüdisches Leben in Brätz. In: HEIMATGRUSS 189, 2009, S. 28.

· Kahl, Helmut: Gedenken der verstorbenen deutschen Einwohner von Brätz / Brojce. – HEIMATGRUSS 198, 2011, S. 4-5. – Gedenkstein.

· Cmentarz ewangelicki w Brójcach. Przeszlosc i pamiec / red. Marceli Tureczek. Brójce 2012. – Der evangelische Friedhof in Brätz. Vergangenheit und Gedenken. – Dazu: Neuer Führer über einen alten Friedhof (Aus polnischen Zeitungen) / Malgorzata Czabanska-Rosada. – HEIMATGRUSS 203, 2012, S. 20.

· Diefenbach, Matthias / Mackowiak, Michal: Zwangsarbeit und Autobahn zwischen Frankfurt (Oder) und Poznan 1940–1945. = Praca przymusowa i autostrada miedzy Frankfurtem nad Odra a Poznaniem 1940–1945. Frankfurt (Oder) 2017.

· Kirmiel, Andrzej: Brójce. In: Wirtualny Sztetl, URL: sztetl.org.pl/en/towns/b/387-brojce [Stand: 18.11.2020].

· Städtebuch Historisches Ostbrandenburg. Berlin 2022 (Deutsches Städtebuch, Bd. 4; Bibliothek der brandenburgischen und preußischen Geschichte, Bd. 19).

Archiv

Archiwum Panstwowe w Gorzowie Wielkopolskim: Brojce, Grundakten 1801-1944 (590 Akten)/ Grundbuch (15 Akten)