|

Achtzig Jahre danach

Einführungstext von Albrecht Fischer v. Mollard, Zeitzeugenberichte mit freundlicher Genehmigung von Andrzej Chmielewski

80 Jahre sind vergangen, seit wir bzw. unsere Familien ihre angestammte Heimat verlassen mussten, weil Adolf Hitler und seine verbrecherische Clique – immerhin durch demokratische Wahlen, d.h. durch mehrheitlichen Willen der deutschen Bevölkerung an die Regierung gekommen – 1939 in ihrem Größenwahn ohne Not einen Krieg vom Zaun gebrochen hatten, der sowohl auf Seiten des am Ende unterlegenen Aggressors als auch bei den Siegern unermessliche Opfer forderte.

Mit Blick auf Deutschland könnte man noch sagen „Selbst schuld!“ oder zur Erklärung den Volksmund zitieren mit „Wer Wind sät, wird Sturm ernten“ und damit für die deutsche Geschichte des 20. Jahrhunderts das Wirken einer „höheren Gerechtigkeit“ einräumen oder anerkennen. Auf der Gegenseite, bei den Siegern, war es vermutlich letztendlich der errungene Sieg gewesen, die Niederwerfung, ja Auslöschung des Aggressors, die möglicherweise ein wenig Trost für das –zig millionenfach erfahrene Leid brachten.

Dass 80 Jahre später wieder ein Krieg in Europa tobt, der sowohl dem Aggressor wie dem Überfallenen unermessliche Opfer abverlangt, ist einfach nur tragisch, dramatisch und lässt Zweifel am Verstand der Verantwortlichen aufkommen. Hoffen wir, dass auch in diesem Fall eine höhere Gerechtigkeit die Zügel in die Hand nehmen wird – und das möglichst bald!

|

|

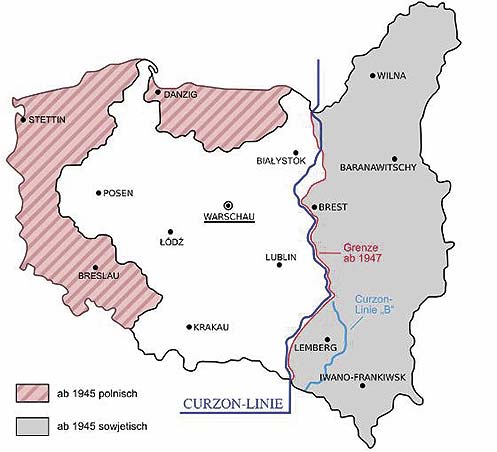

„Westverschiebung“ Polens

nach dem Zweiten Weltkrieg (Quelle: Wikipedia) |

Der HEIMATGRUSS hat in seinen bisher über 250 Ausgaben immer wieder von den unendlich großen Opfern berichtet, die das Nazi-Regime uns, den Flüchtlingen und Vertriebenen des Kreises Meseritz, mit der Flucht, der Vertreibung und dem damit verbundenen Verlust unserer Heimat abverlangt hat.

Bekanntlich aber mussten als Folge des Hitler-Stalin-Paktes bzw. dessen geheimen Zusatzprotokolls, in dem eine Aufteilung Polens zwischen dem Dritten Reich und der Sowjetunion vereinbart worden war, und aufgrund des verlorenen Krieges in und nach 1945 auch rd. 1,7 Millionen Polen und Ukrainer im Zuge der „Westverschiebung“ Polens ihre Heimat verlassen und in den ehemaligen deutschen Ostgebieten unter schwierigsten Bedingungen eine neue Existenz aufbauen.

Sie waren heimatlos geworden wie wir, mussten die Gräber ihrer Vorfahren zurücklassen wie wir und wurden in einer für sie fremden Umgebung von den eigenen Landsleuten durchaus nicht immer mit offenen Armen empfangen wie wir; sie waren Fremde im eigenen Land – wie wir.

Wir waren über Grenzen hinweg gleichsam eine Schicksalsgemeinschaft, litten gleichermaßen unter dem Schmerz des Existenz- und Heimatverlustes, wussten nichts voneinander und hatten, jeder für sich, einen Überlebenskampf zu führen mit der anfänglichen Hoffnung und Zuversicht, bald wieder die Fremde gegen die geliebte Heimat eintauschen zu können.

Foto-Eindrücke aus dem Meseritz der 50er-Jahre

|

| 1. Mai – Umzug |

|

| Ensemble des Kinderorchesters |

|

| Feuerwehrwettbewerb |

Nach acht Jahrzehnten sollte, nein, muss es möglich sein, in einem zusammenwachsenden Europa Zeitzeugen „der Gegenseite“ mit gleichem Schicksal erzählen zu lassen, welches Leid sie damals schuldlos ertragen mussten, und wie sich – vertrieben aus der heimatlichen Umgebung – ihr Überlebenskampf in dem für sie neuen Umfeld gestaltete.

Die persönlichen Aussagen von Zeitzeugen sind umso wichtiger, als sie mit dazu beitragen können, dass gegenseitige Verständnis zwischen den Völkern Europas zu stärken.

Achtzig Jahre danach

|

| Emilia Glowacka (Medynska) aus Bukowiec/Bauchwitz. Ihr Vater Marian Medynski war Schneider. Ihre Mutter Jadwiga (geb. Sawka) führte den Haushalt und kümmerte sich um fünf Kinder. Emilia Glowacka floh mit ihrer Familie vor den ethnischen Säuberungen aus den südöstlichen Grenzgebieten. Nach dem Krieg ließ sie sich in Bukowiec/Bauchwitz nieder, wo sie zusammen mit ihrem Mann einen Bauernhof betrieb. |

Wir lebten in Harmonie. Bis zu dem Zeitpunkt …

Vor dem Krieg lebten in unserer Stadt Polen, Ukrainer und Juden, es gab auch andere Nationalitäten, es spielte keine Rolle, wer welcher Herkunft war. Es war eine ziemlich große Stadt mit einer Polizeistation und einem Gericht. Alle lebten in Harmonie. Es gab viele Mischehen. Die Menschen lebten friedlich miteinander.

Der Krieg hat alles verändert, zuerst haben die Russen dieses Gebiet besetzt, später die Deutschen. Die einheimischen Ukrainer schlossen sich den Deutschen an oder gründeten in den Wäldern eine Partisanengruppe.

Im Februar 1944 kam es in der Stadt und Umgebung zu einem großen Pogrom gegen Polen, bei dem etwa hundert Polen ermordet wurden, darunter mein Onkel, der Vater meines Bruders Wladyslaw Medynski, der Tierarzt war. Der Gemeindevorsteher holte ihn zusammen mit ukrainischen Polizisten von der Straße und erschoss ihn in seinem Büro.

Während dieser Ereignisse floh auch der örtliche Pfarrer Drozynski und versteckte sich in dem nahe gelegenen Dorf Pantalicha,1 wo nur Polen lebten. Der Vikar war Ignacy Tokarczuk, der heutige Erzbischof von Przemysl. Die Menschen erzählten, dass er gerade die Messe zelebrierte, als sie kamen, um ihn zu warnen, dass die Ukrainer Polen ermordeten und er auf der Liste stand. Er beendete die Messe nicht und versteckte sich ebenfalls, später floh er nach Lemberg.

Mit der Tora ins Ghetto

Die Ukrainer halfen den Deutschen auch bei der Ermordung der Juden. Die meisten der örtlichen Juden wurden an einem Tag auf dem örtlichen jüdischen Friedhof getötet. Diejenigen, die an diesem Tag dem Tod entgangen waren, wurden in das etwa 20 km entfernte Ghetto in Podhajce (Ein Dorf in der Ukraine in der Region Trembowla, die zum Bezirk Tarnopol gehört) gebracht.

An diesem Tag kam eine blutüberströmte junge Jüdin, die Tochter unseres Nachbarn, des Schneiders Hutes, zu uns nach Hause. Die Deutschen hatten ihre ganze Familie ermordet, und sie war angeschossen worden. Meine Mutter wusch sie, versorgte ihre Wunden und ließ sie bei uns übernachten. Sie konnte nicht bei uns bleiben, weil mein Vater Schneider war und viele Leute bei uns zu Besuch kamen.

Am Morgen brachte sie ihre Sachen und die Tora aus ihrem Haus mit. Sie sagte meiner Mutter, dass sie nirgendwo hinkönne und ins Ghetto zu ihren Leuten gehen werde.

Sie bat meine Mutter, ihr später diese Sachen zu bringen. Ein paar Tage später machte sich meine Mutter auf den Weg ins Ghetto, um ihr alles und etwas zu essen zu bringen. Unterwegs sah sie Deutsche in Autos fahren, bekam Angst, dass sie die Tora bei ihr finden könnten, und warf sie weg.

In Podhajce rief sie ein befreundeter Jude zu sich, und als die Deutschen sahen, dass sie mit einem Juden sprach, verhafteten sie sie. Sie durchsuchten sie, zogen sie nackt aus und kontrollierten alles. Sie befahlen ihr, Gebete auf Polnisch und Latein zu sprechen, und ihre Mutter konnte auch Deutsch, weil diese Sprache früher in den Schulen unterrichtet wurde. Irgendwie konnte sie sich rechtfertigen und sie ließen sie frei, aber sie nahmen ihr alles weg, was sie bei sich hatte. Hätten sie die Tora bei ihr gefunden, wäre sie nicht zurückgekommen. Wenn sie dort jemanden gefasst hatten, ließen sie ihn nicht mehr frei.

Es gab auch Fälle, in denen Polen Juden versteckten. Unsere Bekannten, die Familie Sawka (Familie Sawka ließ sich in Zydowo nieder. Die geretteten Mitglieder der Familie Fritm

an wanderten nach dem Krieg in die USA aus.) retteten die Familie des örtlichen Gastwirts Fritman. Auch unser Nachbar, der Arzt Zimerman, überlebte den Krieg. Mein Bruder Janek traf ihn in Krakau, als er von der Zwangsarbeit in Deutschland zurückkam. Er trug die Uniform eines Hauptmanns der polnischen Armee. Er erzählte ihm, wie er den Krieg überlebt hatte. Zusammen mit seiner Familie versteckte er sich vor den Deutschen, aber die „Banderowcy“ (Der umgangssprachliche Name leitet sich vom Namen des Anführers Stepan Bandera ab und bezeichnet die Truppen der ukrainischen Nationalisten der OUN-B – Organisation Ukrainischer Nationalisten – und der UPA – Ukrainische Aufstandsarmee – sowie der im Januar 1945 gegründeten UHWR – Ukrainischer Hauptbefreiungsrat). erfuhren, wo sie sich befanden, und brachten sie in den Wald.

Sie befahlen ihm, sich um ihre Verwundeten zu kümmern. Er tat dies, und je näher das Kriegsende rückte, desto mehr Verwundete kamen hinzu. Schließlich waren sie so eingekesselt, dass sie nichts mehr zu essen hatten, und um keine „unnötigen“ Menschen zu ernähren, töteten sie seine Familie.

Sie logen ihn an, dass sie geflohen seien, aber der Arzt wusste, was sie getan hatten. Als sich die Gelegenheit bot, floh er und trat in die polnische Armee ein. Er bot seinem Bruder an, ihm zu helfen und bei ihm zu bleiben.

Ein Nachbar tötete seinen Nachbarn

Im Sommer 1944, nachdem die Front am Fluss Strypa zum Stillstand gekommen war, zog der Krieg durch unser Gebiet, was für uns tragisch war, da mein Vater ums Leben kam. Er wurde durch eine Granatenexplosion getötet. Als die russischen Hauptstreitkräfte nach Westen vorrückten und an der Weichsel Halt machten, nahmen die Überfälle der Banderowzy zu. Im Januar 1945 kam es erneut zu einem noch größeren Pogrom (Nach Schätzungen der Vereinigung zur Erinnerung an die Opfer der Verbrechen ukrainischer Nationalisten aus Wroclaw wurden im Kreis Podhajce zwischen 1939 und 1946 über 2400 Polen ermordet. Über 24.000 Menschen wurden aus ihren Häusern vertrieben oder umgesiedelt).

Es war eine denkwürdige Nacht, die mir für immer in Erinnerung bleiben wird. Unser ukrainischer Nachbar kam, um Ludwiks Bruder und unseren Nachbarn Mieczyslaw Cicwiere zu holen. Sie kannten sich mit Schuhmacherei aus, deshalb wollte er, dass sie zu ihm gingen und Schuhe für seinen Sohn machten. Das war eine List. Zuvor hatte er seine Familie aus dem Haus gebracht. Als sie in seiner Wohnung waren, klopfte plötzlich jemand an die Tür, er beruhigte sie, sie sollten keine Angst haben, denn es seien Freunde.

Es waren Freunde, aber nicht für Ludwik und Mietek. Die Banderowcy erschossen meinen Bruder und beschossen seinen Freund mit einem Maschinengewehr. Sie zogen ihnen die Schuhe aus und gingen los, um die ganze Familie Cicwiera zu ermorden. Insgesamt töteten sie fünf Menschen, plünderten das Haus und brannten es nieder. Nur die Schwester seiner Mutter Helena, die später in Bukowiec/Bauchwitz lebte, konnte sich retten, indem sie, obwohl sie angeschossen war, aus dem Fenster entkam.

Obwohl Cicwiera 18 Schusswunden hatte, überlebte er diese Hinrichtung wie durch ein Wunder; nach dem Krieg lebte er in Dabrówka Wielkopolska/Groß Dammer. Als wir hörten, was vor sich ging, versteckten wir uns bei einem Nachbarn im Keller. Als Cicwiera zu sich kam, ging er zunächst zu einer ukrainischen Bekannten, um sich zu verstecken, aber sie hatte Angst, ihn zu verstecken, und so beschloss er, zu unserem Haus zu gehen, wo er sich geschwächt ins Bett legte.

In dieser Nacht gingen die Banderowcy von Haus zu Haus und ermordeten auf brutale Weise polnische Familien. Früher hatten sie nur Männer getötet, jetzt fielen ihnen auch Frauen und Kinder zum Opfer.

Nachbarn ermordeten Nachbarn. Wen sie nicht töteten, den raubten sie aus. Sie zündeten Häuser an, in der Stadt waren Schreie und Schüsse zu hören. Wer floh, musste irgendwo Zuflucht suchen, denn in dieser Nacht herrschte Frost von über 30 Grad. In dieser Zeit und in den folgenden Tagen wurden viele Menschen ermordet. Als die Schüsse verstummten, gingen wir nach Hause.

Wir hörten, dass jemand im Haus war, und dachten, es sei mein Bruder, aber es stellte sich heraus, dass es Cicwiera war. Er erzählte uns, was passiert war, und es flossen viele Tränen.

Die Russen haben uns gerettet Als wir dort standen, flohen wir zu den Russen zur Milizstation, später gaben sie uns eine Unterkunft. Wir kehrten nie wieder nach Hause zurück, meine Mutter ging nur noch nach der Kuh sehen, das Haus war komplett ausgeraubt worden.

Cicwiere und seine Tante wurden in ein russisches Krankenhaus gebracht. Die Russen organisierten Razzien gegen die Banderowcy und jagten sie in den Wäldern. Dabei halfen ihnen Polen, deren Familien ermordet worden waren. Wenn in einem ukrainischen Haus kein Ehemann oder Sohn war, fragten sie, wo sie seien, und wenn sie es nicht sagen wollten, schlugen sie die Frauen so lange, bis sie verrieten, wo sie sich versteckten. Die Banderowcy hatten in den Wäldern ein ganzes Netz von Bunkern und konnten sich gut verstecken.

Es wurde angekündigt, dass Transporte nach Polen organisiert werden würden, ein Vertreter aus Warschau kam und verkündete, dass in den wiedergewonnenen Gebieten Land und ein neues Leben auf die Polen warteten. Diejenigen, die bereit waren zu gehen, wurden in Listen eingetragen.

Die ersten Transporte fuhren nach Lublin, die Russen brachten uns mit Schlitten zum Bahnhof in Trambow (während des Zweiten Weltkriegs ermordete die UPA im Kreis Trembowla etwa 3.000 Polen.), wo wir drei Monate auf unseren Zug warteten.

Wir hatten das Glück, dass gerade ein Transport in den Westen abfuhr, als wir ankamen, und wir konnten unter einem Holzunterstand wohnen, während andere unter freiem Himmel warten mussten. Es war bitterkalt und es schneite, aber die Menschen zogen es vor, zu warten, anstatt irgendwohin zu gehen. Dort wurden wir von der russischen Armee bewacht.

Die Menschen erzählten verschiedene schreckliche Geschichten darüber, was die Banderowcy den Polen angetan hatten.

Es gab Fälle, in denen sie kleine Kinder an Zäune nagelten und Frauen die Brüste abschnitten. Eine Lehrerin, Stefania, die neben uns wartete, erzählte, wie sie sie töten wollten und wie sie ihre Mutter getötet hatten. Nur durch ein Wunder kam sie mit ihrem Leben davon, nur mit ihrem Hemd bekleidet. Sie wollte sich bei ihrem ukrainischen Verlobten verstecken, aber er hatte Angst, ihr zu helfen. Sie rannte durch ein Minenfeld, das sich entlang des Flusses Strypa befand. Sie fand Zuflucht bei einem Priester in Sokolów, der ihr Kleidung gab. Später fuhr sie mit den Russen, um ihre Sachen zu holen, und sie brachten sie zu unserem Bahnhof.

Kurz nach Ostern stellten sie schließlich einen Zug bereit. Es war ein sehr langer Zug mit Viehwaggons und zwei Lokomotiven. Unter den Waggons waren auch solche ohne Dach und Seitenwände, die nur mit Draht zusammengebunden waren. Sie erlaubten nur, Habseligkeiten mitzunehmen, aber die meisten Menschen hatten eh nur wenig. Familien mit Kindern durften eine Kuh mitnehmen. Pferde und andere Tiere durften nicht mitgenommen werden, da der Platz für Menschen benötigt wurde. Wir mussten aus unserer schönen Ukraine fliehen, weil es für Polen dort kein Leben mehr gab.

Wir fuhren hungrig nach Polen

Die Waggons waren überfüllt, die Menschen drängten sich, wo sie konnten. Niemand gab uns etwas zu essen oder zu trinken, so hungrig und durstig fuhren wir nach Westen.

Wir wussten nicht, wohin wir fuhren. Von Zeit zu Zeit hielt der Zug an, das war eine Gelegenheit, Wasser zu holen oder etwas zu kochen. Manchmal fuhr der Zug so schnell weiter, dass niemand Zeit hatte, etwas zu kochen. Wir fuhren durch Warschau, das eine einzige Ruine war.

Ich erinnere mich an ein Ereignis, das uns amüsierte. In Warschau stieg eine elegant gekleidete Frau in einem langen Mantel in unseren Waggon ein. Zu dieser Zeit fuhren die Züge nicht so [regelmäßig], und sie wollte mit uns nach Kutno [westlich Warschau] mitfahren. Kaum war sie eingestiegen, wurde sie von Läusen befallen, denn der ganze Zug war voller Läuse. Ich erinnere mich, wie sie angewidert die Läuse von ihrem Mantel schüttelte. Alle lachten darüber, dass eine solche Dame zu uns gestiegen war.

Schließlich erreichte der Zug den Bahnhof Neu Bentschen, das heutige Zbaszynek, von wo aus die Russen die Menschen mit Pferdewagen in die Umgebung verteilten. Sie verhielten sich uns gegenüber freundlich und hilfsbereit. Viele Familien fuhren nach Trzciel/Tirschtiegel. Uns brachten sie nach Zydowo/Hüttental [nordwestlich von Posen], wo wir am 25. April 1945 ankamen. Wir wollten dort nicht leben und als die Deutschen im Juli vertrieben wurden, zogen wir nach Bukowiec/Bauchwitz. In Bukowiec/Bauchwitz lebten bereits Menschen aus Posen, aus der Umgebung von Nowy Tomysl und aus Wielun.

Wir bezogen ein schönes Haus, aber der Gemeindevorsteher Guza sagte meiner Mutter, dass zu diesem Haus 300 Hektar Land gehören und sie mit so vielen Hektar wahrscheinlich nicht zurechtkommen würde. Meine Mutter glaubte das und zog aus. Wir zogen in ein anderes Haus, dort bekamen wir 10 Hektar Land. Das war natürlich nicht wahr, denn es gab einen anderen Interessenten für unser Haus.

1966 heiratete ich Tadeusz Glowacki. Wir hatten vier Kinder. Wir bewirtschafteten das Land und kamen irgendwie über die Runden.

2006 fuhr ich in meine Heimat zurück, dort hatte sich viel verändert, und in dem Haus, in dem ich gewohnt hatte, lebte nun eine ukrainische Familie. Zufällig traf ich auch den Sohn des Ukrainers, dessen Vater an der Ermordung meines Bruders beteiligt war. Er behauptete, sein Vater sei an nichts schuld. Als ich mit anderen Ukrainern sprach, stellten sie fest, dass sie nicht viel darüber wussten, was dort passiert war. Eines hat sich nicht geändert – es ist immer noch wunderschön dort.

Wir waren Siedler dort im Osten

und hier im Westen

|

| Lucyna Zalucka (Lewkowicz) aus Zólwin. Sie wurde am 1. März 1932 im Dorf Berescianka, Kreis Stopce, Woiwodschaft Baranowicze im heutigen Weißrussland geboren. Ihr Vater Ignacy Lewkowicz stammte aus Berescianka und war Militärsiedler in den Ostgebieten. Ihre Mutter Anna (geb. Sieniawska) führte den Haushalt. Nach dem Krieg ließ sich Lucyna Zalucka in Zólwin nieder, wo sie zusammen mit ihrem Mann einen Bauernhof betrieb. |

Ihr Vater überlebte Kozielsk

Für seinen Dienst in der Kavallerie der polnischen Armee während des Krieges 1920 erhielt mein Vater ein Grundstück in den Ostgebieten, 10 Hektar Land in der Ortschaft Usza, wo ich geboren wurde. Meine Mutter stammte aus der Stadt Mir. Wir waren fünf Geschwister. Im September 1939, bereits nach Kriegsbeginn, kam an einem Sonntag eine Aufklärungseinheit sowjetischer Soldaten zu Pferd in unser Dorf. Sie befragten die Einheimischen nach polnischen Offizieren und danach, wo sich die polnische Armee befand. Auch russische Flugzeuge flogen zur Aufklärung.

Unser Dorf lag nur 16 km von der Grenze zur Sowjetunion entfernt. Von Kriegsausbruch erfuhren wir aus dem Radio. In diesen Sendungen wurde auch davor gewarnt, Gegenstände vom Boden aufzuheben, da die Russen aus Flugzeugen verschiedene kleine Gegenstände abwarfen, in denen Bomben versteckt waren. Sie erzählten, dass in Pinsk einem kleinen Jungen durch eine solche Bombe die Hände abgerissen wurden. Nach dem Überfall Russlands auf Polen am 17. September rollten Kolonnen von Soldaten und Panzern durch unser Dorf. Sie verkündeten, dass sie Weißrussland (Die Sowjetunion eroberte bei ihrem Überfall auf Polen am 17. September 1939 fast 52 % des polnischen Staatsgebiets, auf dem 12,5 Millionen Menschen lebten. Es ist eine historische Lüge, diese Aggression als „Befreiung“ der Ukraine oder Weißrusslands zu bezeichnen. Die ethnische Zusammensetzung dieser Gebiete war vielfältig, aber die dominierende Bevölkerungsgruppe waren Polen, der Rest waren Ukrainer, Weißrussen, Litauer, Juden, Russen, Deutsche, Armenier, Tschechen und andere. In vier der acht in die UdSSR eingegliederten östlichen Woiwodschaften stellten die Polen die absolute Mehrheit (nach Anna Kubajak, Kresy i Sybir, 2009)) befreit hätten. Sofort begannen die Verfolgung der Polen, Verhaftungen, Deportationen und Hinrichtungen. Auf dem Gut in Koldyczew richteten die Russen ein Lager ein. Unter anderem brachten sie 15 Priester aus Mira und Umgebung dorthin, weil sie keine Messen im orthodoxen Ritus feiern wollten. Meine Mutter war mit ihrer Schwägerin dort. Ihre Schwägerin suchte ihre Familie (Kuczynski und Brozek) aus Switez, die dort ums Leben gekommen war. Die Deutschen erlaubten den Familien, die Massengräber zu öffnen und die Leichen ihrer Angehörigen zu holen. Zwar exhumierten sie, aber niemand war mehr zu erkennen.

Am 22. September wurden in unserem Dorf alle polnischen Militärsiedler verhaftet. Es waren etwa zehn, die wie mein Vater Land in der Siedlung Usza zugeteilt bekommen hatten. Dieses Land - Teil des Besitzes eines bankrotten polnischen Gutsbesitzers – war versteigert und in Parzellen für Siedler aufgeteilt worden. Als sie meinen Vater holten, befahlen sie ihm, sich sofort anzuziehen und mit ihnen zu fahren. Alle Verhafteten aus der ganzen Umgebung wurden zunächst nach Minsk gebracht. Meine Mutter erfuhr, wo mein Vater war, und fuhr dorthin, aber er war schon nicht mehr da. Später erfuhren wir, dass er nach Kozielsk (Kozielsk ist eine Stadt in Russland im Gebiet Kaluga. In den Jahren 1939–1940 befand sich dort ein sowjetisches Kriegsgefangenenlager für Polen, von denen die meisten anschließend in Katyn ermordet wurden. In dem Lager in Kozielsk waren Offiziere (auch Offiziersanwärter) des aktiven Dienstes und der Reserve der polnischen Armee inhaftiert, die nach der Eroberung der östlichen Gebiete Polens nach dem 17. September 1939 von der Sowjetunion gefangen genommen worden waren) gebracht worden war, wo er zusammen mit anderen Militärsiedlern, Priestern, Postbeamten und Mitarbeitern der polnischen Verwaltung festgehalten wurde. Die Soldaten waren nicht in seiner Baracke untergebracht.

Von Kozielsk aus wurden sie die ganze Nacht lang in verdeckten Lastwagen in den Wald gebracht, möglicherweise in die Gegend von Katyn. Dort fällten sie Bäume und gruben lange Gräben, die zwei Meter breit und bis zum Kinn eines Erwachsenen tief waren. Beim Verlassen mussten sie sich gegenseitig herausziehen, da man allein nicht aus einer so einer so tiefen Grube herauskommen konnte. Sie wussten nicht, warum sie diese Gruben aushoben, vermuteten aber, dass sie für Hinrichtungen dienen könnten, wussten jedoch nicht, ob die Russen sie oder jemand anderen töten würden.

Sie blieben dort einige Tage, bis alles vorbereitet war. Im Lager in Kozielsk gab es jeden Morgen Appelle, bei denen sie gezählt wurden. Einmal kam eine Kommission hoher sowjetischer Offiziere auf Pferden ins Lager. Einer von ihnen fragte meinen Vater, woher er komme und wer er sei. Er antwortete, dass er als Bourgeois verhaftet worden sei, aber dass er kein „Herr“ sei, sondern sich mit seiner eigenen Arbeit ernähre. Er zeigte seine Hände, die vom Sammeln und Bearbeiten von Feldsteinen für das Fundament unseres Hauses sehr mitgenommen waren, denn den Siedlern wurden Grundstücke zugewiesen und sie erhielten spezielle Kredite von der Stefczyk-Kasse, aber alle Gebäude auf dem Hof, einschließlich des Hauses, mussten sie selbst bauen.

Als der Offizier seine Hände sah, sagte er ihm, er solle aus der Reihe treten. Ein paar Tage später wurde mein Vater zusammen mit einem anderen Siedler entlassen. Keiner der 1939 zusammen mit meinem Vater verschleppten Siedler kehrte jemals zurück. Für die Reise erhielt er einen Sonderpass mit drei Stempeln. Im Spätherbst 1940 kam er nach Hause zurück. Nach seiner Rückkehr ließen ihn die Russen in Ruhe.

Wir bereiteten uns auf die „weißen Bären“ vor (ugs. für Verbannung nach Sibirien)

Nach dem Angriff Deutschlands auf die Sowjetunion im Jahr 1941 endeten die Deportationen in den Osten. Auch unsere Familie sollte deportiert werden. Am Freitag kam der Dorfvorsteher (die örtlichen Bauern wurden nacheinander für einen Zeitraum von zehn Tagen zum Dorfvorsteher ernannt) zu uns nach Hause und sagte, wir sollten uns auf die Deportation vorbereiten, da wir auf der Liste der zur Umsiedlung ausgewählten Familien stünden.

Meine Mutter und ich begannen bereits, uns auf die Reise vorzubereiten, wir legten Vorräte an, trockneten Zwieback und backten Brot. Viele, die deportiert wurden, kehrten nie zurück. Einige wenige konnten noch aus den Transporten fliehen.

Erst 1957 kehrten fünf Familien aus unserer Gegend aus Kasachstan nach Krzyz zurück. Einige Familien aus unserer Gegend wurden nachts auf Waggons verladen und machten sich auf den Weg. Die Deutschen griffen am Morgen an, und als die Russen die deutschen Flugzeuge sahen, ließen sie den ganzen Zug zurück und flohen. Die Flugzeuge beschossen den Zug, und mehrere Menschen kamen ums Leben. Die einen mussten den anderen die versiegelten Waggontüren öffnen, aber das rettete diese Menschen, und sie konnten in ihre Häuser zurückkehren.

Die deutsche Besatzung zeigte auch die ganze Grausamkeit des Krieges. Dort, wo Partisanen aktiv waren, organisierten die Deutschen Vergeltungsaktionen und brannten ganze Höfe oder Dörfer nieder. Besonders am Niemen, wo es starke und aktive Partisanentruppen gab. Dies wiederum führte dazu, dass die Menschen aus Angst vor den Deutschen in den Wald flohen. In den Wäldern waren russische, belarussische und polnische Partisanen aktiv.

Außerdem wurden Kontingente für jeden Bauernhof festgelegt. Wer die festgelegte Menge an landwirtschaftlichen Erzeugnissen und Vieh nicht ablieferte, wurde vom Militär aufgesucht, das die Zwangsabgaben mit Gewalt requirierte. Manchmal wurden diese Kontingente von litauischen Soldaten eingesammelt. Ukrainische Soldaten gab es bei uns nicht. Für die Juden wurden Ghettos eingerichtet, in die sie umziehen mussten. Nach dem Einmarsch der Deutschen bildeten die Weißrussen Freiwilligenpolizei-Einheiten, zwangen aber auch Menschen, sich dieser Formation anzuschließen. Sie nannten sich „Samochowe“ (Selbstverteidigung) und trugen schwarze Uniformen.

Zwei Söhne (Polen) des Cousins meiner Mutter wurden in diese Einheiten eingezogen. Bei der Hinrichtung von Juden befahl man ihnen, auf diese Menschen zu schießen, die ihre Nachbarn waren. Sie weigerten sich und wurden zusammen mit den Juden als Abschreckung erschossen. Es war eine schreckliche Zeit, und viele unschuldige Menschen verloren ihr Leben.

Auch die belarussische Polizei arbeitete mit den Deutschen zusammen. Sie halfen bei der Vertreibung und Ermordung der Juden. Bei uns gab es nur wenige Belarussen, aber in der Umgebung gab es belarussische Dörfer.

Ein schreckliches Schicksal ereilte die Juden

In der Nähe unseres Ortes lag die Kleinstadt Mir, aus der meine Mutter stammte. Dort waren fast die Hälfte der Einwohner Juden, der Rest waren Weißrussen, Tataren und einige Polen. Die Juden betrieben Geschäfte, Gaststätten, Apotheken und Werkstätten. Es ging ihnen gut.

Nach dem Einmarsch der Deutschen wurde für die Juden ein Ghetto eingerichtet, aber dort war nicht genug Platz, und später befahlen sie ihnen, in ihre Häuser zurückzukehren. Nach etwa einer Woche kamen plötzlich mehrere deutsche Militärfahrzeuge mit Truppen von schrägäugigen Asiaten, möglicherweise Tataren, in die Stadt. Ich war Zeugin davon, weil ich gerade nach Mira gegangen war, um mit meinen Lebensmittelkarten einzukaufen.

Dort wohnte mein Onkel, und ich blieb über Nacht bei ihm. Die Soldaten gingen von Haus zu Haus und trieben die Juden auf die Straße. Dort erschossen sie sie oder töteten sie in ihren Häusern. Es waren schreckliche Szenen. Wer versuchte, Juden zu verstecken, wurde ebenfalls ermordet.

Der Cousin meiner Mutter versteckte zwei Töchter einer jüdischen Nachbarin. Sie kamen übrigens selbst zu ihm nach Hause und flehten ihn um Hilfe an. Als sie bei ihm gefunden wurden, töteten sie die ganze Familie: ihn, seine Frau und seine drei Kinder. Das jüngste Kind überlebte, es war 9 Monate alt. Man sagte, es sei über die tote Mutter gekrabbelt. Meine Mutter sah das, aber das Kind war schon zu schwach, um zu überleben.

Die Juden hatten keine Möglichkeit, sich vor dem Tod zu verstecken, denn unter all dem liefen die einheimischen Weißrussen herum, und sie wussten, in welchem Haus wie viele Menschen lebten. Was an diesem Tag geschah, ist unbeschreiblich.

Später sah ich all diese Menschen, wie sie tot vor ihren Häusern lagen. Sofort befahlen sie den Einheimischen, die Getöteten einzusammeln und zu den großen Gruben zu bringen, die auf dem Feld ausgehoben worden waren. Sie erzählten, dass die Leichen aus verschiedenen Orten und Verstecken herausgeholt werden mussten: aus Kellern, Dachböden, Toiletten, Schuppen, unter Betten, aus Schränken, Kammern und Verstecken. Es ist schwer zu sagen, aber es könnten über 1000 Juden gewesen sein.

Große Ghettos gab es auch in Baranowicze, Nowogródek, Nieswiez und Stolpce. Auch dort ermordeten die Deutschen die Juden vor Ort (allein in diesen Orten wurden während der deutschen Besatzung (1941–1944) insgesamt mehrere Tausend Juden ermordet. In Baranowicze tauchten Ende September 1942 nach der Vernichtungsaktion an den Stadträndern Schilder mit der Aufschrift „Von Juden befreites Gebiet“ auf).

In unserer Gegend gab es Fälle, in denen junge jüdische Mädchen gerettet wurden, wofür natürlich die ganze Familie mit dem Tod bestraft wurde. Nonnen versteckten einen kleinen jüdischen Jungen. Nach dem Krieg ging er weg und wurde Priester in Rom. Als eine Pilgergruppe mit Pfarrer Mikulski aus Miedzyrzecz nach Rom fuhr, fragte dieser Pfarrer nach den Menschen aus Mira und grüßte sie herzlich. Viele Polen erlitten kein gleiches Schicksal, sie wurden zur Zwangsarbeit oder in Lager geschickt. In unserem Bezirk wurden die Menschen in dasselbe Lager gebracht, in dem die Russen in Koldyczewo11 mordeten.

Sie nahmen meinen Vater mit in den Krieg gegen Japan

Bevor die Front im Sommer 1944 kam, nahmen die Deutschen die Einheimischen mit, um Gräben am Fluss Usza auszuheben. Selbst als die sowjetischen Truppen bereits angriffen, mussten die Menschen diese Befestigungen ausheben. Die Front blieb drei Tage lang bei uns, dann mussten die Zivilisten die getöteten Soldaten einsammeln und begraben. An der Stelle, wo zwei Mühlen standen, bildete sich auf dem Wehr ein kilometerlanger Stau aus Leichen. Meine Mutter war dabei, als diese verwesenden Leichen herausgezogen wurden. Sie erzählte, dass es eine grauenvolle Arbeit war. Alles mussten sie in der Hitze von Hand machen. Für uns Polen war das keine Befreiung, sondern die erneute Herrschaft der Sowjets.

Die sowjetische Herrschaft begann von neuem. Man suchte nach Menschen, die mit den Deutschen kollaboriert hatten und verfolgte auch Mitglieder der Heimatarmee (AK). Es wurde eine Massenrekrutierung organisiert. Mein Bruder Józef wurde in die 1. Tadeusz-Kosciuszko-Infanteriedivision eingezogen, kämpfte in Polen und starb höchstwahrscheinlich bei Siekierki. Nach dem Krieg suchten wir nach seiner letzten Ruhestätte. Auf dem Friedhof in Siekierki ist ein solcher Name zu finden, aber der Name des Vaters stimmt nicht überein.

Mein Vater wurde, obwohl er bereits 55 Jahre alt war, zur russischen Armee einberufen und ging nach Osten, nach Asien. Dort wurde er zunächst beim Bau einer Eisenbahnstrecke eingesetzt und kämpfte später im Krieg gegen die Japaner. Er kehrte 1946 in russischer Uniform nach Polen zurück, nur ohne den roten Stern auf seiner Mütze, den er weggeworfen hatte. Er kam in einem erbärmlichen Zustand an, abgemagert und mit ausfallendem Haar. Er erzählte uns Kindern nie von diesem Krieg, aber andere Dinge erzählte er uns oft. Nach dem Einmarsch der Russen begannen einige Weißrussen, den Polen feindlich gesinnt zu sein. In einem Dorf neben unserem lebten sie weiterhin friedlich mit uns zusammen, aus einem anderen kamen sie, um zu stehlen und uns zu beschimpfen.

Ein Zug nach dem anderen fuhr nach Polen

Nach dem Krieg wurde für die Polen, die in die wiedergewonnenen Gebiete ziehen sollten, ein Repatriierungsamt eingerichtet. Dort wurden sogenannte Repatriierungsakten angelegt. Es wurde aufgezeichnet, wer, wo, was zurückließ, wie viel Land und wie viel Vieh. Bei der Registrierung wurde gesagt, dass jeder, der seine polnische Staatsbürgerschaft nicht aufgeben wolle, entweder in den Westen oder nach „Biale Niedzewiedzie“ (Wörtlich übersetzt: zu den weißen Bären; gemeint ist Sibirien) müsse.

Aus unserer Gegend sind nur ein paar alte Leute und eine psychisch kranke Frau nicht weggegangen. Niemand wollte unter sowjetischer Herrschaft bleiben. Man durfte ein wenig Vieh mit in den Waggon nehmen, wir nahmen eine Kuh und zwei Schweine mit, Hühner und Geflügel gab es nicht, weil die Deutschen alles vorher mitgenommen hatten. Wir nahmen auch unseren Hund „Murzyn“ mit, aber in Brest lief er weg und kehrte nach Hause zurück. Bis zum Bahnhof in der Gemeinde Horodziej waren es 17 km, dort warteten wir drei Wochen lang auf den Transport.

Nacheinander fuhren die Züge nach Polen, gemäß der Liste. Schließlich wurde unser Zug bereitgestellt.

Unterwegs wurden weitere Einheiten mit jeweils 2 bis 5 Waggons an unseren Transport angehängt, schließlich wurde in Polen eine zweite Lokomotive vor den Zug gespannt. Die Wagen waren aus Holz und für den Transport von Tieren bestimmt, einige hatten kein Dach. Im Zug befanden sich nur Frauen und Kinder, Männer gab es fast keine, da die Russen sie entweder deportiert oder zur Armee eingezogen hatten. Unsere Reise war lang und anstrengend, niemand kümmerte sich um uns. Es gab häufige Zwischenstopps. Ende Juli waren wir in Kobylimpol in Posen, wo wir einen Zwischenhalt hatten und in einen anderen Zug umsteigen mussten, mit offenen Viehwaggons ohne Dach. Es war eine beschwerliche Fahrt, weil es oft regnete. Am schlimmsten war es nachts.

Über Krzyz, 40km nördlich von Birnbaum, gelangten wir nach Gorzów/Landsberg, wo wir am 15. August 1945, dem Fronleichnamstag, ankamen. Dort warteten wir erneut und man wollte uns nach Debno/Neudamm [17 km nordöstlich von Küstrin] oder Kostrzyn/Küstrin schicken.

In Gorzów/Landsberg waren überall Russen Gorzów war die erste Stadt, die wir in den wiedergewonnenen Gebieten sahen. Wir blieben dort vier Tage, es gab nichts zu essen, also gingen wir in die Stadt, um eine Bäckerei zu suchen. Es gefiel uns dort nicht, die Stadt war zerstört, die Häuser verbrannt. Am meisten erschreckte uns, dass überall russische Soldaten waren, sie waren an verschiedenen Orten stationiert. Wo sie wohnten, hingen rote Fahnen, und diese Orte mieden wir weiträumig. Man musste aufpassen, denn sie kamen zu den Waggons und überredeten die Frauen, auszusteigen, oder sie konnten sie mit Gewalt entführen. Niemand von uns hatte etwas mit ihnen zu tun, denn wir hatten sie bereits im Osten kennengelernt.

Wir wollten nicht weiter nach Westen fahren, wir wollten zurück nach Krzyz. Sie stellten uns auf ein Nebengleis und die Zugbegleiterin stritt sich am Bahnhof mit dem Bahnhofsvorsteher, damit sie uns woanders hinschickten.

Unser Waggon und zwei weitere wurden abgekoppelt und an einen Zug angehängt, der nach Krzyz fuhr. Dort mussten wir uns beim PUR (Staatliches Repatriierungsamt) melden. Meine Mutter zeigte eine Bescheinigung, dass ihr Sohn im Krieg gefallen war, und die polnische Armee kümmerte sich um uns. Mit dem Auto brachten sie uns vom Bahnhof zu einem Haus, in dem noch Deutsche wohnten. Die Stadt sah schön aus und es gab keine zerstörten Häuser. Man wies uns ein hübsches Zweifamilienhaus mit 3 Hektar Land zu. In Krzyz ließ sich auch der Bruder meines Vaters, Aleksander, nieder, der ebenfalls in der polnischen Armee gedient hatte. Ich begann dort zur Schule zu gehen.

Wie andere junge Menschen wurde ich zum Jugendverband Sluzba Polsce (Dienst für Polen) einberufen und musste zur Aufräumung von Olsztyn/Allenstein fahren („Sluzba Polsce“ (SP) – eine paramilitärische Jugendorganisation, die von der PPR und später von der PZPR über die Organisation Zwezek Walki Mlodych kontrolliert wurde und mit dem Militär verbunden war. Sie bestand in den Jahren 1948 –1958. Im Rahmen der SP wurden obligatorische berufliche und militärische Ausbildung sowie Sportunterricht durchgeführt, wobei großer Wert auf politische und ideologische Indoktrination gelegt wurde. Die Jugendlichen der SP wurden für verschiedene körperliche Arbeiten eingesetzt).

Das war harte Arbeit, und ständig kam das Militär zu unserem Internat. Es war beängstigend, hinauszugehen. Ich wollte nicht dort sein und floh zusammen mit einer Freundin. Ich versteckte mich bei meinen Cousinen Janka und Józefa Lewkowicz in Zólwin [südwestlich von Warschau]. Dort lernte ich meinen Mann Kazimierz Zalucki kennen, der aus meiner Heimat, aus der Gegend von Baranowicz, stammte. Wir hatten fünf Kinder. Er war Militärsiedler der 1. Armee der Polnischen Streitkräfte und diente im 16. Infanterieregiment (am 29. September 1945 erhielt das Regiment den Ehrennamen „Kolobrzeski“ (von Kolberg). Das 16. Infanterieregiment war das erste, das in die schweren Kämpfe um die Eroberung der Festung Kolberg eintrat (4. bis 18. März 1945).) der 6. Division.

Er durchlief den Militärdienst von Zytomierz bis zur Elbe. Er wurde zweimal verwundet, in Kolobrzeg und an der Elbe. Er wurde mit acht Medaillen ausgezeichnet. Seit Februar 1957 lebten mein Mann und ich zusammen und betrieben einen Bauernhof in Zólwin.

Im Westen warteten Bauernhöfe

|

| Teresa Badzinska (Kucharczyk) aus Zólwin. Sie wurde am 2. November 1931 im Dorf Ruda im Kreis Wielun in der Woiwodschaft Lódz geboren. Ihr Vater Józef Kucharczyk arbeitete im Straßenbau. Ihre Mutter Marianna (geb. Raczynska) arbeitete gelegentlich bei örtlichen Bauern. Nach dem Krieg ließ sich Teresa Badzinska in Zólwin (südwestlich von Warschau) nieder. Bis zu ihrer Pensionierung arbeitete sie in der Psychiatrischen Klinik in Obrzyce/Obrawalde. |

Wielun war der Beginn des Krieges

Als der Krieg begann, war ich noch ein Kind, aber trotzdem erinnere ich mich gut an diese Zeit. Für uns begann der Krieg sehr schnell, denn bereits am Morgen des 1. September 1939 bombardierten deutsche Flugzeuge Wielun schwer (die Bombardierung von Wielun begann wenige Minuten vor den ersten Salven des Schlachtschiffs Schleswig-Holstein in Richtung Westerplatte. Die wehrlose Stadt wurde mehreren massiven Luftangriffen ausgesetzt. Das Fehlen einer Luftabwehr ermöglichte es, Bomben aus geringer Höhe abzuwerfen und die Zivilbevölkerung mit Bordwaffen zu beschießen. Entgegen deutschen Berichten befanden sich keine Einheiten der polnischen Armee in der Stadt. 75 % der Gebäude der Stadt wurden zerstört, 1200 Einwohner kamen ums Leben. Aus: Olejnik Tadeusz, Wielun – fünf Minuten vor Westerplatte und Die ersten Opfer waren Zivilisten, „Tygodnik Powszechny“ Nr. 35, 31. August 2003).

Man konnte alles gut sehen, denn unser Dorf liegt nur 3 km von Wielun entfernt. Fast die ganze Stadt war zerstört und brannte. Der Anblick war so schrecklich, dass alle aus unserem Dorf die Flucht ergriffen. Die meisten Menschen flohen aus Wielun; manchmal flüchteten sie in der Kleidung, die sie zum Schlafen trugen, darunter waren viele Juden. Wir flohen nicht weit, denn wir blieben bei einer Familie in Wierzchlas, wo wir zwei Nächte verbrachten.Wir schliefen in einem langen Betonsilo und kochten im Hof auf Ziegelsteinen.

Am Morgen hörte man in der Nähe unseres Hauses Panzerkolonnen nach Westen fahren. Ein Mann ging hinaus, um zu sehen, was los war. Die Deutschen bemerkten ihn und kamen zu uns. Sie befahlen allen, mit erhobenen Händen herauszukommen. Sie schrien, wir seien verdammte Polen und unsere Regierung sei an allem schuld, jetzt solle sie uns helfen. Wir dachten, sie wollten uns erschießen, jedenfalls sah es so aus, wir hatten alle große Angst.

Meine Mutter hatte vor dem Krieg in Deutschland gearbeitet und konnte Deutsch. Sie sagte zu ihnen, dass wir nicht schuld seien an dem, was die polnische Regierung tue, und warum sie uns etwas vorwerfen würden. Einer der Soldaten rief den anderen zu, sie sollten aufhören, uns zu beschimpfen, weil hier Leute seien, die sie verstehen würden. Sie fragten meine Mutter, ob sie Polin oder Deutsche sei. Sie antwortete, dass sie Polin sei und die Sprache bei ihrer Arbeit in Deutschland gelernt habe.

Aufgeregt rief sie, dass sie in ihrem Leben mehr deutsches als polnisches Brot gegessen habe. Das beruhigte sie irgendwie, und die Soldaten gaben sogar uns Kindern Schokolade und Süßigkeiten. Sie waren überrascht, dass wir geflohen waren. Sie fragten meine Mutter, woher sie komme und ob sie nach Hause zurückkehren wolle. Sie antwortete, dass wir natürlich zurückkehren wollten, wenn noch etwas von unserem Haus übrig sei. Mit einem Militärlastwagen brachten sie uns nach Ruda, und meinem Vater stellten sie einen Sonderpassierschein aus, weil wir eine Ziege mitgenommen hatten und mein Vater zu Fuß mit ihr nachkommen musste.

Das Haus stand noch, aber alles war durcheinander, die Türen waren aufgebrochen und die Fenster eingeschlagen. Im Dorf war noch niemand. Die Zäune entlang der Straße waren mit Papierketten und Blumen geschmückt. Das war so eine Art Willkommensgruß für die einmarschierenden Deutschen, aber ich weiß nicht, wer das vorbereitet hatte, denn in unserem Dorf gab es niemanden, der sich als Deutscher ausgab. Außerdem war zu dieser Zeit niemand im Dorf. Später kehrten andere zurück, aber einige kamen nicht zurück und verschwanden irgendwo im Krieg. Darunter mein Pate (Kaluzny) und seine beiden Söhne. Mein Bruder und meine Schwester wurden zur Zwangsarbeit verschleppt.

1942 starb mein Vater und wir blieben mit meiner Mutter allein zurück.Wir waren fünf Geschwister und nach dem Tod unseres Vaters hatten wir es schwer. Meine Mutter arbeitete bei den Deutschen in der Nachbarschaft. Während des Krieges waren die Deutschen in der Gegend stolze Besatzer, bis das Jahr 1945 kam.

Dann kam das Jahr 1945 ...

Im Januar 1945, als die Front von der Weichsel aus Richtung Westen vorrückte, kamen viele Flüchtlinge aus dem Osten durch das Dorf. Die Deutschen hatten große Angst vor den Russen.

Im Dorf wurde eine Evakuierung angeordnet und alle wurden aus ihren Häusern vertrieben. Die Deutschen selbst bezogen Stellung in unseren Höfen. Es herrschte starker Frost, und meine Mutter wollte und konnte mit ihren kleinen Kindern nicht weggehen. Sie drohten ihr, dass sie erschossen würde, wenn sie das Haus nicht verlasse, und ein Soldat befahl meiner Mutter, sich an den Zaun zu stellen. Er richtete sein Gewehr auf sie, aber ein anderer Soldat hielt ihn rechtzeitig davon ab und sagte ihm, er solle das nicht tun, weil sie kleine Kinder habe und gehen würde.

Der Bruder meines Vaters, Jan, holte uns ab. Wir nahmen ein paar Sachen mit und fuhren zu einem Bauernhof am Waldrand. Wir blieben in einer zerfallenen Scheune, aber es war so kalt, dass wir in das Schloss gingen. Dort war es so voll, dass wir kaum einen Platz zum Stehen fanden. In der Nacht war der Geschützdonner von der Front zu hören. Am Morgen kamen Russen zum Gutshof, klopften an die Eingangstüre, man öffnete ihnen und sie kamen herein. Einige Leute fingen an zu weinen, aber die Russen sagten nur: „Nicht weinen! Genug geweint!“ Sie fragten nur, wo die Deutschen seien, und die Leute sagten, dass sie sich im Wald versteckt hätten.

Sie brachten große Geschütze im Gutshof in Stellung und begannen, in Richtung Wald zu schießen. Das gesamte Schloss bebte während der Geschützsalven. Später fragten sie, woher wir kämen. Fast alle kamen aus Ruda, und sie brachten uns in kleinen Gruppen zu unseren Häusern. Ich erinnere mich, wie wir durch einen Bauernhof gingen, der den Priestern gehörte, dort lagen viele getötete Soldaten, die meisten Deutsche, aber auch Russen. Einige waren noch am Leben und baten um Hilfe. Ich hatte Angst, dass mich einer am Bein packen würde. Die Russen haben sie in unserer Gegenwart nicht getötet.

In unserem Dorf versammelten sich viele Russen. Sie benahmen sich den Bewohnern gegenüber gut, ich habe nicht gehört, dass es im Dorf zu Vergewaltigungen gekommen wäre, aber es gab Frauen, die sich im Austausch für Essen oder Kleidung mit den „Rusaken“ einließen.

Mein Bruder überredete meine Mutter zu einer Reise

Nach dem Krieg kehrte mein Bruder Wladyslaw aus Deutschland zurück. Er erzählte meiner Mutter, dass es im Westen viele freie Bauernhöfe von Deutschen gäbe, die auf neue Bewohner warteten. Er fuhr zusammen mit meiner Mutter los, um sich nach einem Bauernhof umzusehen.

Zu dieser Zeit zogen viele Menschen aus unserer Gegend in die wiedergewonnenen Gebiete. Sie fuhren in die Gegend von Miedzyrzecz, weil sich dort viele Menschen aus unserer Region niedergelassen hatten. Sie fanden ein gutes Haus in Marianowo, mein Bruder blieb dort, um auf alles aufzupassen, und meine Mutter holte uns ab. Es wurde ein großer Transport mit der Bahn von Wielun nach Zbaszynek/Neu Bentschen organisiert. Wir fuhren mit einem Güterzug. Wladek holte uns mit einem Pferdewagen in Zbaszynek ab, und ab dem 15. Juli 1945 lebten wir in Marianowo. Später bekamen wir von der UNRRA (United Nations Relief and Rehabilitation Administration – Hilfs- und Wiederaufbauverwaltung der Vereinten Nationen. Fast 70 % der Leistungen für diese Organisation stammten aus den USA, und die größten Empfänger dieser internationalen Hilfe waren China und Polen) ein Pferd zugeteilt, das jedoch nicht arbeitsfähig war und nur widerwillig etwas tat. Irgendwie lebten und wirtschafteten wir hier mehr schlecht als recht.

1958 heiratete ich Mieczyslaw Badzinski, der aus Srem/ Schrimm stammte. Wir hatten vier Kinder. Nach der Hochzeit zogen wir nach Kuligów, weil mein Bruder den Hof verkauft hatte, und wir arbeiteten in einer Produktionsgenossenschaft. Später zog ich auf den Hof meines Mannes in Zólwin. Von 1951 bis 1986 arbeitete ich bis zu meiner Pensionierung in der Psychiatrischen Klinik in Obrzyce/Obrawalde.

|

Die HGr-Redaktion dankt Andrzej Chmielewski, Meseritz, für die Genehmigung, drei Zeitzeugenberichte und Fotos aus seinem 2010 erschienenen Buch „Oni odbudowali tu Polske, Wspomnienia Pionierów Ziemi Miedzyrzeckiej“ („Sie haben Polen hier wiederaufgebaut - Erinnerungen der Pioniere in der Region Meseritz“) veröffentlichen zu dürfen.

Bei der Lektüre dieser Berichte wird der Leser unwillkürlich an die Ereignisse im zerbrochenen ehemaligen Jugoslawien der 1990er Jahre erinnert, wo ebenfalls ethnischen Spannungen (wieder) ausbrachen und am Ende die früher friedlich nebeneinander lebenden Nachbarn aufeinander schossen.

Bei Interesse am Bezug des Buches kontaktieren sie bitte die Redaktion.