|

Von Birnbaum nach Miedzychód

Torsten Lorenz – Auszug (Text und Bilder) aus dem Buch: Markus Krämer: „Was wir lernen mussten… Deutsche Fluchtgeschichte am Beispiel der neumärkischen Familie Pelz“, Hummelshain Verlag, Essen, 2023, bestellbar unter: www.hummelshain.eu oder Amazon (Siehe auch Buchbesprechung von Dr. W. Kessler in HGr 247/April 2024, S. 39)

Erstmals urkundlich erwähnt wurde „Mezichod“ im Jahre 1378, nachdem der General Starost von Polen nach dem Tod König Kasimirs des Großen dort eine Heerschau abgehalten hatte. Stadtrechte erwarb Miedzychód / Birnbaum vor 1400. Miedzychód war sowohl unter dem polnischen Namen als auch unter dem deutschen Stadtnamen Birnbaum bekannt. Im Jahre 1597 kaufte die protestantische Familie von Unruh Birnbaum der Familie Ostrorog ab.

Nach der Übernahme Miedzychóds durch die schlesisch-protestantische Familie von Unruh im Jahre 1590 veränderte sich langsam die konfessionelle Zusammensetzung der Stadt. Durch die kontinuierliche jährliche Einwanderung aus Polen, Brandenburg- Preußen, Schlesien und Sachsen entwickelte sich Birnbaum zu einer deutsch-protestantischen Insel in einem von polnisch-katholischer Bevölkerung geprägten Umland.

Mit der Einwanderung erhielt Birnbaum ein besonderes gewerbliches Gepräge: Es entwickelte sich zu einer Tuchmacherstadt.

Die Birnbaumer Tuche waren in der Regel grober als die schlesischen und englischen und wurden zunächst auf den östlichen Märkten der polnischen Adelsrepublik abgesetzt. Zugleich aber fabrizierten die Birnbaumer Tuchmacher auch feinere Tuche, die zur Veredelung nach Meseritz gebracht und von dort aus bis nach China vertrieben wurden; noch zu Beginn des 19. Jahrhunderts berichtete ein deutscher China-Reisender über die Beliebtheit der Meseritzki im Reich der Mitte. Miedzychód wurde als Birnbaum mit der polnischen Teilung im Jahre 1793 Teil des Königreichs Preußen. Mit der Teilung verschwand Polen für 123 Jahre von der politischen Landkarte Europas.

Mit Gründung des Deutschen Reiches 1871 wurde auch die deutsch-polnische Gesellschaft Birnbaums von dem Wandel der neuen nationalen Identitäten erfasst und Konfliktlinien wandelten sich von den vorher eher durch religiöse Unterschiede geprägten Differenzen hin zu einem Nationalitätenkonflikt.

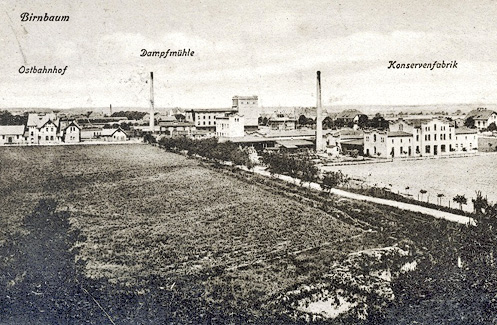

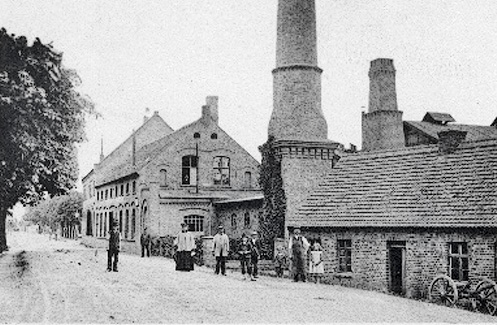

Fortan wollte man sich nicht mehr als multinationale Preußen, sondern als nationalstaatliche Deutsche verstehen. Seit den 1870er-Jahren entstanden kleine Industriebetriebe und Birnbaum erholte sich langsam vom Verlust des Tuchgewerbes. So entstanden im Rahmen einer kleinen Industrialisierung bald Ziegeleien, eine Reihe kleiner Tabakfabriken und Schneidmühlen.

|

| Birnbaumer Industrie, Anfang des 20. Jahrhunderts |

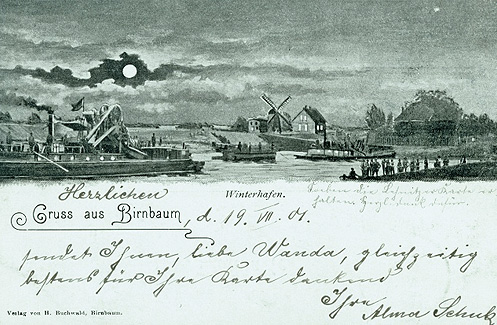

Schon vorher, seit 1794, hatte es in Birnbaum zwei kleine Ziegeleien gegeben, die allerdings angesichts der Konkurrenz im nahen Landsberg an der Warthe bisher wenig ertragreich gewesen waren. In der zweiten Hälfte der 1890er-Jahre wurde ein Winterhafen an der Warthe eröffnet, ein Jahrzehnt später erhielt Birnbaum eine Dampfmühle und eine Dampfmolkerei.

Der Bau der Eisenbahnstrecke Ende des 19. Jahrhunderts wurde mit der Entwicklung von Gewerbe und Industrie und dem erwarteten Zuzug deutscher Bevölkerung gegen das Vordringen des Slawentums argumentiert. Die Eisenbahn, die Wasserwege und die Braunkohlevorkommen ermöglichten die Gründung verschiedener Fabriken, neben einer Tabakfabrik insbesondere eine Konservenfabrik.

|

| Winterhafen von Birnbaum |

Um die Jahrhundertwende, als die Familie Pelz nach Birnbaum zog, erlebte die Stadt durch die Entwicklung von Industrie und Baugewerbe sowie den Ausbau von Behörden und Schulwesen ein beträchtliches Wachstum. Die zwischen Warthe und Küchensee eingezwängte und ständig von Hochwasser bedrohte Stadt dehnte sich vor allem an ihren Rändern aus. Es entstand die Lindenvorstadt.

Während es Ende des 19. Jahrhunderts zu einem Exodus der jüdischen Bevölkerung gekommen war, wuchs um die Jahrhundertwende die protestantisch-deutsche Bevölkerung, gleichermaßen aber auch die katholisch-polnische Bevölkerung der Stadt an. Immer mehr polnische Gewerbetreibende eröffneten Werkstätten und Kaufläden in Birnbaum.

|

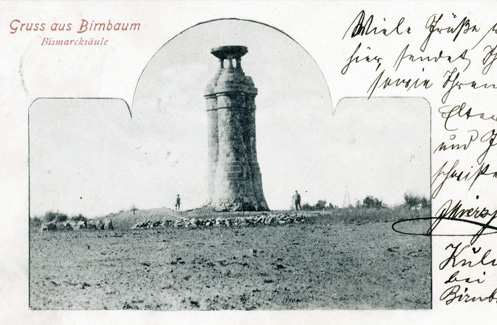

| Bismarcksäule in Birnbaum |

Am 14.10.1900 war Birnbaum Schauplatz eines Ereignisses, dessen Bedeutung weit über die Stadtgrenze hinaus reichte: die Einweihung des provinzweit ersten Denkmals für den Reichsgründer Otto von Bismarck.

Die Nationalisierung des öffentlichen Raums war Zeichen einer tiefgreifenden Wende, die sich seit der Reichsgründung vollzog und die auch in den deutsch-polnischen Beziehungen eine Zäsur darstellte. Im Ersten Weltkrieg zogen allerdings noch die polnisch-stämmigen Birnbaumer mit gleicher Selbstverständlichkeit als deutsche Soldaten in die Schlachten wie die deutschen Nachbarn.

Weil in Birnbaum wilde Gerüchte über die polnischen Mitbürger kursierten, rief der Bürgermeister bereits wenige Tage nach Ausbruch einen lokalen „Burgfrieden“ aus.

Er forderte in wohlabgewogenen Worten dazu auf, die alte Feindschaft mit den Polen dort zu vergessen, wo diese ihre Pflicht erfüllten und erklärte es zur Ehrensache jeden Bürgers, ihnen mit Achtung zu begegnen. Auch die politische Auseinandersetzung zwischen Deutschland und Polen ruhte in den Kriegsjahren. Birnbaum erhielt im Herbst 1914 ein Lazarett und eine mit 2000 Mann belegte Garnison.

Die Versorgungslage der Bevölkerung im Krieg verschlechterte sich im Winter 1916/17 enorm. Nachdem im feuchten und kalten Herbst 1916 eine Kartoffelkrankheit etwa die Hälfte der Kartoffelernte vernichtet hatte, waren die Menschen auf eine unzureichende Ersatz-Ernährung angewiesen, daher die Bezeichnung als „Steckrüben-Winter“.

Der lang andauernde und strenge Winter, in dem die Temperaturen in Birnbaum bei gleichzeitigem akuten Brennstoff-mangel auf bis zu -26 Grad unter dem Gefrierpunkt sanken, verschärfte die Situation. Jetzt stellte der Kirchenchronist „abgezehrte-elende Gesichter“ bei den Mitgliedern seiner Gemeinde fest. Krankheiten setzten den ausgezehrten Körpern zu.

Die Tuberkulose-Sterblichkeit in Deutschland stieg in dem Maße, wie der Kaloriengehalt der Nahrung sank. Mit Hunger und Krankheit nahmen Kleinkriminalität und Ordnungswidrigkeiten zu, die Zahl der Letzteren wuchs zwischen 1915 und 1917 auf das Zehnfache. Die „rückwärtige Front“ stand seit dem Winter 1916/17 am Rande einer Katastrophe.

Der Erste Weltkrieg war ein Krieg um die Herrschaft in Europa, der durch die südslawische Frage ausgelöst worden war. Auch die polnische Frage gelangte durch ihren taktischen Gebrauch im Ersten Weltkrieg wieder auf die Tagesordnung der Weltpolitik. Bereits 1914 verhieß der russische Großfürst Nikolai Nikolajewitsch den polnischen Untertanen die Aussicht auf Autonomie. Nach der Besetzung Kongress-Polens durch deutsche Truppen verkündeten der deutsche und der österreichische Kaiser am 05.11.1916 die Schaffung eines selbstständigen polnischen Staates, der jedoch faktisch ein deutscher Satellitenstaat war.

|

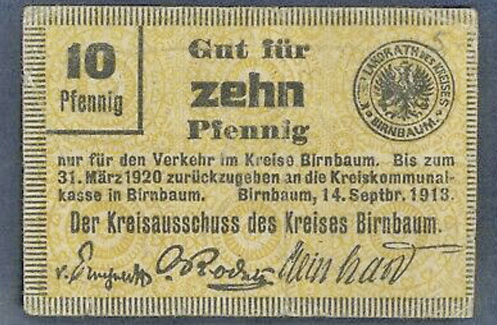

| Notgeld - nur gültig im Kreis Birnbaum |

Unterdessen diskutierten auch die westlichen Alliierten die polnische Frage. In ihren Debatten entwickelten sie einen Grundsatz, der in den Folgejahren Ostmitteleuropa revolutionieren sollte. Der britische Außenminister Sir Edward Gray sprach im März 1915 erstmals von der Freiheit der Nationen von preußischer Hegemonie.

US-Präsident Thomas Wilson forderte am 08.01.1918 in seinen 14 Punkten einen unabhängigen polnischen Staat mit Zugang zum Meer. Allerdings ermöglichten wechselnde historische Grenzen konkurrierende Ansprüche. Aufgrund der ethnischen Mischsiedlungen in den Grenzgebieten waren kaum Lösungen denkbar, die nicht zur Schaffung von mehr oder weniger umfangreichen nationalen Minderheiten geführt hätte.

Der Waffenstillstand zwischen den alliierten Mächten und Deutschland vom 11.11.1918 hatte die Provinz Posen formal unter deutscher Herrschaft belassen und die Entscheidung über die Zukunft der Provinz der Friedenskonferenz anheimgestellt. Die Grenzen des neuen Staates waren noch nicht geregelt. Allerdings entwickelte sich bald der Polnische Aufstand.

Am 17.12.1918 brach der Polnische Aufstand aus und innerhalb kurzer Zeit war der Großteil des Posener Landes unter polnischer Kontrolle. Bis zur Umsetzung des Versailler Vertrags konnte sich die Stadt Birnbaum gegen die polnischen Aufständischen behaupten. Überall entstanden bewaffnete polnische Formationen, die angesichts der Hilflosigkeit der Behörden bis zum 05.01.1919 die Herrschaft über den größten Teil Großpolens errungen hatte.

Vor dem Hintergrund der schnellen Ausbreitung des polnischen Aufstandes über die gesamte Provinz ergriffen die Behörden Gegenmaßnahmen und trieben den Aufbau des Grenzschutzes energischer voran als bisher. Man gliederte Resttruppen- Teile in die Verbände des Grenzschutzes ein und warb neue Freiwillige an, um zunächst die Front zu stabilisieren und später nach Möglichkeit die gesamte Provinz zurückzuerobern.

Am 04.01.1919 rückte eine Kompanie des Schweriner Grenzschutzes unter dem Kommando eines Hauptmanns Bölke in Birnbaum ein. Der Grenzschutz übernahm von diesem Zeitpunkt an das Kommando in der Stadt und errichte ein quasi diktatorisches Regime, das von Bürgern bewusst als „gegenrevolutionär“ bezeichnet wurde.

|

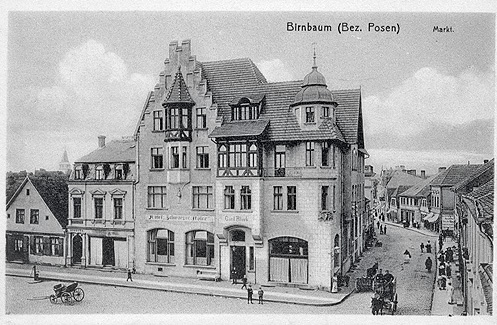

| Birnbaumer Marktansicht vor 1918 |

Am 09.01.1919 verhängten die Behörden Belagerungszustand und Standrecht über die Stadt, während der Grenzschutz die Aufstellung einer Bürgerwehr verfügte. Bürgerkriegsähnliche Zustände entwickelten sich. Die Demarkationslinie prägte später den Grenzverlauf, dem Deutschland im Versailler Vertrag zustimmte. Im Versailler Vertrag erhielt Polen fast die gesamte ehemalige Provinz Posen und weite Teile Westpreußen links der Weichsel zugesprochen, in strittigen Gebieten um Allenstein, Marienwerder und in Oberschlesien sollten hingegen Volksabstimmungen entscheiden. Während es im südlichen Ostpreußen und in den westpreußischen Plebiszitgebieten 1920 nur wenige Stimmen für Polen gab, und die Gebiete deshalb größtenteils bei Deutschland verblieben, stimmten 1921 in den oberschlesischen Abstimmungsgebieten immerhin 40% für Polen. Schlesien wurde geteilt und Danzig zur freien Stadt erklärt.

|

| Vor der Dampfmühle |

Die Bedeutung des polnischen Aufstandes lag darin, dass er am Vorabend der Versailler Friedenskonferenz vollendete Tatsachen schuf und weite Teile Großpolens unter polnische Kontrolle brachte. Somit konnte die polnische Delegation in Paris ihre territorialen Forderungen gegenüber Deutschland auf anderer Grundlage vertreten als etwa im Falle Westpreußens. Gerade die Tatsache aber, dass Westpreußen auch ohne Aufstand an Polen fiel, relativierte die hohe Bedeutung, die die polnische Historiografie dem polnischen Aufstand zumaß. Außerdem ließen die Pläne der Alliierten nie einen Zweifel daran, dass die Provinz Posen an Polen fallen sollte. In Birnbaum hielt man den Verlauf der Demarkationslinie, über den die Zeitung berichtete, zunächst für einen Druckfehler. Nach einer Klarstellung des Auswärtigen Amtes aber kam es zu wütenden Protesten in der Bevölkerung.

Der Kommandeur der Grenzschutzeinheit berichtete knapp fünf Monate später, er habe die Nachricht am 19.02.1919 gegen Mittag erhalten und umgehend eine Vereinsversammlung der örtlichen Vereine für den Abend einbestellt, um sich ein Bild von der Haltung der Bevölkerung zu machen. Bei dieser Gelegenheit habe er angeboten, Birnbaum auch gegen den Willen von Herrn Erzberger dem Deutschen Reich zu erhalten, woraufhin die Versammlung in elementarer Begeisterung zugestimmt hätte.

Noch am Abend des 19.02.1919 fand auf Initiative des „Deutschen Heimatbunds Posener Flüchtlinge“ eine Volksversammlung statt, zu der nach Angaben des Deutschen Volksrats etwa 2000 Menschen erschienen. Die Versammlung forderte den Grenzschutz einmütig auf, Birnbaum nicht aufzugeben. In den folgenden Wochen und Monaten kühlten die erhitzten Gemüter nicht ab. Grenzschutz und deutscher Volksrat richteten zahlreiche Telegramme an Minister und namhafte Politiker aus Deutschland und den Siegermächten und beriefen große Volksversammlungen ein. Der Deutsche Volksrat gab Anfang März ein Memorandum heraus, in dem er für den Verbleib Birnbaums im deutschen Staatsverband plädiert.

Doch hieß es für viele Birnbaumer im Sommer 1919 einpacken! Sie nahmen ihre Habe und schlossen sich dem Strom der Menschen an, die seit dem November 1918 Polen und Pommerellen verließen, um innerhalb der veränderten Grenzen Deutschlands eine neue Heimat zu finden. Die Zahl der aus der zweiten polnischen Republik abgewanderten und verdrängten deutschen Bevölkerung soll sich nach den höchst unterschiedlichen Zahlenangaben auf bis zu eine Million belaufen haben.

Andere Deutsche beschlossen zu bleiben und hofften insgeheim auf eine spätere Revision der Grenzen. Am 17.01.1920 – eine Woche nach dem Inkrafttreten des Versailler Vertrags – zogen polnische Truppen in Birnbaum ein und errichteten eine polnische Souveränität. Birnbaum wurde wieder auf seinen alten polnischen Namen Miedzychód umgetauft. Eine Tendenz zur ethnischen Entmischung wurde nach dem Ersten Weltkrieg auch in Polen deutlich. Viele Deutsche verließen ihre Heimat spontan nach Kriegsende, als abzusehen war, dass ein beträchtlicher Teil der preußischen Ostprovinzen an den entstehenden polnischen Staat fallen würde, sie optierten stillschweigend, „wild“, wie der Volksmund sagte.

Andere blieben in ihrer Heimat und waren bereit, als Teil der deutschen Minderheit als polnische Staatsbürger in Polen zu leben. Die übrigen schließlich nutzten die ihnen vom Art. 91 des Versailler Vertrags eingeräumte Möglichkeit, zwei Jahre nach dessen Inkrafttreten, also zwischen dem 10.01.1920 und dem 10.01.1922, für den Erhalt der deutschen Staatsbürgerschaft zu optieren.

Dies war den vor 1908 in Birnbaum lebenden Deutschen vorbehalten, so auch der Familie Pelz. Es ist allerdings nicht überliefert, ob die Familie Pelz offiziell optiert hat oder „wild-optierend“ bereits vorher nach Meseritz umgesiedelt war. Ein erheblicher Teil der Optanten votierte in der Annahme, in der bisherigen Heimat bleiben und eventuell später nach Deutschland gehen zu können.

Diese Menschen hatten ihre Rechnung ohne die polnischen Behörden gemacht. Denn der polnische Staat nutzte die ihm von der Staatengemeinschaft in die Hände gegebenen Werkzeuge, wenn auch mit wechselnder Intensität und Konsequenz, um sich eines beträchtlichen Teils der deutschen Minderheit zu entledigen. Selbst mit Beginn der zweijährigen Optionsfrist stand jede der durch eigene oder fremde Definition deutschen Familien vor dem Dilemma: Umzug in das Vaterland oder Verbleib in der Heimat.

Als Teil des neuen polnischen Staates verlor Miedzychód die meisten der deutschen Einwohner. Die Inflation in den 1920er-Jahren und die Forstschädlinge, die Kieferneule, in den umliegenden Wäldern beschieden der Stadt den Anfang des Untergangs ihrer Industrie. Ein Erholungstourismus begann und Miedzychód wurde zum Kurort. Am 03.09.1939 marschierten die Deutschen in die Stadt ein und lösten mit ihrem Überfall auf Polen den Zweiten Weltkrieg aus.

Am 27.01.1945 von der Roten Armee befreit, wurde Miedzychód wieder Teil der Volksrepublik Polen. Die Deutschen, die nicht bereits geflüchtet waren, wurden schließlich aus Birnbaum vertrieben und die vorher multinationale Stadt war fortan geprägt von einer rein polnischen Bevölkerung.

|

| Miedzychód im Jahre 2004 (Archiv HGr) |

Heute ist das 160 km von Berlin entfernte Miedzychód als Wiege der deutschen Kaufhäuser bekannt. Die im Nachkriegsdeutschland bekannten Kaufhäuser Hertie, KaDeWe und Galeria Kaufhof haben Bezug zu Birnbaum. Die jüdischen Familien Tietz, Joske, Ury und Knopf stammten ebenfalls aus Birnbaum, die Familien Schocken und Wroker aus der Umgebung. Diese jüdischen Kaufmannsfamilien verließen Birnbaum Ende des 19. Jahrhunderts und eröffneten mit einer aus den USA mitgebrachten Idee die Kaufhäuser mit festgelegten Preisen und branchenübergreifendem Sortiment. Aus der Leonhard Tietz AG wurde später die Kaufhof AG, der Name Hermann Tietz hatte sich im Namen Hertie erhalten.

Obwohl die jüdischen Kaufmannsfamilien früh aus Birnbaum auswanderten, blieben sie der Herkunftsstadt verbunden. Leonard und Oskar Tietz vermachten der Stadt wie nachfolgende Generationen der Familie Tietz in den ersten drei Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts bedeutende Zuwendungen.

Ein daran erinnernder, 1912 aufgestellter, Gedenkstein für Oskar Tietz am Ufer des Küchensees war von den Deutschen 1939 weggeräumt worden und steht seit 2002 wieder an seiner alten Stelle. Die wechselvolle Geschichte Miedzychóds ist ein Beispiel dafür, dass mit der Ausbildung von Nationalstaaten zunehmend ethnische Konflikte entstanden sind und ganze Bevölkerungsgruppen aufgrund des Versailler Vertrages umgesiedelt wurden.

Weiterführende Informationen zu Birnbaum:

Torsten Lorenz: Von Birnbaum nach Miedzychód: Bürgergesellschaft und Nationalitätenkampf in Großpolen bis zum Zweiten Weltkrieg, BWV – Berliner Wissenschafts-Verlag 2005