|

Ein Meseritzer Junge erzählt

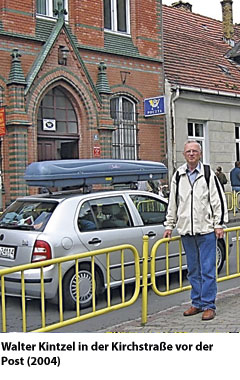

von Walter Kintzel, 2014 (Text u. Fotos)

An Laura und für alle meine Enkel und Urenkel!

Am 3. August 2007 unterhielten wir uns beide, liebe Laura, über die Geschichte Deiner Vorfahren. Du sagtest mir damals, dass Du als Schriftstellerin die „KINTZEL-SAGA“ schreiben willst. Ich stelle Dir das Material und die Fakten zusammen, soweit ich sie zur Verfügung habe.

Für Dich bleibt aber noch viel, aber interessante Arbeit.Vielleicht kannst Du noch den Stammbaum der Familie Kintzel vor 1790 ergründen. Wichtig ist für Euch, viele Fragen an Eure Eltern und Großeltern zu stellen, damit das, was sie noch wissen, nicht verloren geht. Eure Enkel und Urenkel werden Euch dafür dereinst sehr dankbar sein!

Da ich die Familienchronik ursprünglich für meine Person erarbeitet hatte, stammt auch das meiste Material aus meinem Lebenslauf. Das war auch maßgeblich für die Gliederung. Die Originale - Urkunden, Fotos, Zeugnisse – sind neben dem Text der einzelnen Kapitel in Aktenordnern (s. Stempeldruck) enthalten.

Was ein Mensch in seiner Kindheit

Was ein Mensch in seiner Kindheitaus der Luft der Zeit

in sein Blut genommen,

bleibt unausscheidbar.

Stefan Zweig

Wie wahr sind die Erinnerungen eines Schuljungen? Lang lang ist’s her, doch tauchen immer wieder Kindheitserinnerungen auf. Es sind die Erinnerungen, die bleiben, stark davon abhängig, wie stark oder intensiv wir ein Erlebnis oder eine Situation empfunden haben. Kein Mensch kann sich an alles erinnern, was in seiner Kindheit geschehen ist, oft bleiben nur einzelne Vorgänge oder Bilder im Gedächtnis. Dennoch: „Es gibt kein Alter, in dem alles so irrsinnig intensiv erlebt wird wie in der Kindheit“ (Astrid Lindgren).

Es ist sicherlich die kindliche Prägephase, die bei jedem Menschen einen individuellen Erinnerungsschatz entstehen lässt, und er selbst kann oft nicht sagen, warum er sich ausgerechnet an dieses oder jenes Ereignis erinnert. Die Kinder von damals, von denen einige ein ausgeprägtes Erinnerungsvermögen besitzen, sind die letzten Zeitzeugen für die damalige Zeit. „Die Kriegskinder haben jetzt, am Ende ihres Lebens, das große Bedürfnis zu reden“ (WINKELMÜLLER 2011).

Ich gebe hier einige Gedanken der Autorin ANETTE WINKELMÜLLER (Titel: Im Krieg war ich noch klein.) wieder. Es war bis in die 1960er Jahre hinein eine vorherrschende Auffassung, dass vor allem kleine Kinder vieles an Bedrohungen und Leid um sich herum nicht spüren. Inzwischen liegen Untersuchungen vor, die belegen, dass Kinder das Leid ihrer Eltern miterleben und mittragen, oft unbewusst und noch im Erwachsenenalter unbewältigt.

Begleitet von einer Psychotherapeutin, haben Menschen der Geburtsjahrgänge 1930 bis 1947 sich in einer Schreibwerkstatt auf den Weg in ihre kindliche Vergangenheit gemacht. In unterschiedlich langen Texten erzählen sie aus der Zeit, in der sie als Kinder den Zweiten Weltkrieg und die frühe Nachkriegszeit erlebt haben. Ein lebendiges Stück Zeitgeschichte, das ohne nostalgische Verklärung in seiner Unmittelbarkeit berührt, erschüttert und zum Nachdenken anregt.

„Wenn nicht erzählt wird, wie es wirklich war, frei von Ängsten, Vertuschungen und Ressentiments, dann wird die Weitergabe verzerrter Ansichten und Traditionen in den Generationen fixiert.“ (A. WINKELMÜLLER)

Traurigerweise sind viele Zeitzeugen der älteren Generation aus der Sowjetischen Besatzungszone bzw. der ehemaligen DDR, die bei Kriegsende bereits im späteren Erwachsenalter waren, ins Grab gesunken, ohne über ihre Erinnerungen zu sprechen oder gar etwas aufzuschreiben, weil sie daran gehindert wurden.

Über die damit im Zusammenhang stehenden Probleme in Mecklenburg hat MIRJAM SEILS (Titel: Die fremde Hälfte, 2012) ein Buch geschrieben, dem ich einige grundsätzliche Fakten entnommen habe.

Der totalitäre Machtanspruch der Besatzungsmacht und die sich herausbildende SED-Herrschaft prägte den Alltag der Vertriebenen. Über Jahrzehnte war in der DDR eine wissenschaftliche Beschäftigung mit dem Schicksal der Flüchtlinge und Vertriebenen nicht möglich, allein schon die Bezeichnung „Flüchtlinge“ war verboten. Die Mecklenburgische Unterabteilung der Zentralverwaltung für deutsche Umsiedler bei der Landesverwaltung Mecklenburg-Vorpommern ordnete bereits am 16. 10. 1945 an, „daß die Bezeichnung ’Flüchtlinge‘ in Zukunft fortzufallen hat und dafür die Bezeichnung ’Umsiedler‘ tritt.“ Kulturelle Selbstbewahrung oder Interessenvertretung wurden vom SED-Staat kriminalisiert.

Traditionspflege, Treffen von Schicksalsgenossen und öffentliches Singen von Heimatliedern war verboten. Ein Schreiben der Zentralverwaltung für deutsche Umsiedler vom März 1948 an die Abt. Rundfunk der Zentralverwaltung für Volksbildung beinhaltete, „dass das Spielen von Liedern, die in irgendwelcher Form an die ehemaligen Ostgebiete erinnern, zu unterlassen sind.“

Das Beziehen oder der Besitz von Heimatbriefen waren strafbar, es führte zu Festnahmen mit Gefängnis- und sogar Zuchthausstrafen. Grundlage dafür war der Artikel 6 der DDR-Verfassung über „Boykott- und Kriegshetze“. Bereits das Wort „Vertreibung“ wurde als hetzerisch bewertet.

Schon durch das Lesen von Heimatblättern gerieten die Vertriebenen in das Blickfeld des Geheimdienstes.

1961 wurde eine Stasi-Direktive erlassen, die festlegte, dass alle Vertriebenen, die bisher an „Revanchistentreffen“ in Westberlin und in Westdeutschland teilnahmen oder in brieflicher Verbindung mit ehemaligen Heimatfreunden oder Landsmannschaften stehen bzw. Empfänger von Heimatbriefen sind, in einer Kerblochdatei zu erfassen sind. Selbst das Erzählen eigener Erlebnisse im privaten Kreis konnte zum Verhängnis werden.Psychologisch gesehen macht die Erinnerung an unsere Vergangenheit einen großen Teil unserer Persönlichkeit aus. Das Abspeichern von guten und schlechten Erlebnissen, positiven und negativen Gefühlen macht uns einzigartig, erklärt Charakterzüge und Empfindlichkeiten. Das Beste, was uns passieren kann, sind angenehme und schöne Kindheitserinnerungen.

Manche Forscher

vergleichen das Abrufen schöner Kindheitserinnerungen

mit dem Wohlbefinden, das wir beim

Essen von Schokolade oder beim Hören schöner

Musik empfinden. Endorphine werden ausgeschüttet,

die wiederum unser Immunsystem stärken

und unsere Leistungsfähigkeit erhöhen.

Man versucht ja auch immer, einen Zeitpunkt

für ganz frühe Erinnerungen festzulegen, wobei

das ganz schwierig ist. Ich weiß nur noch, dass

ich in der Vorschulzeit Schwierigkeiten hatte, „rot“

und „grün“ (Meseritz hatte damals schon eine Ampel!)

und „billig“ und „teuer“ auseinander zu halten,

was meinen Vater fast „auf die sprichwörtliche

Palme“ brachte.

Manche Forscher

vergleichen das Abrufen schöner Kindheitserinnerungen

mit dem Wohlbefinden, das wir beim

Essen von Schokolade oder beim Hören schöner

Musik empfinden. Endorphine werden ausgeschüttet,

die wiederum unser Immunsystem stärken

und unsere Leistungsfähigkeit erhöhen.

Man versucht ja auch immer, einen Zeitpunkt

für ganz frühe Erinnerungen festzulegen, wobei

das ganz schwierig ist. Ich weiß nur noch, dass

ich in der Vorschulzeit Schwierigkeiten hatte, „rot“

und „grün“ (Meseritz hatte damals schon eine Ampel!)

und „billig“ und „teuer“ auseinander zu halten,

was meinen Vater fast „auf die sprichwörtliche

Palme“ brachte.Ereignisse oder Vorgänge, die stark vom Alltäglichen abweichen, bleiben besonders im Gedächtnis haften. Das gilt für mich bezüglich der Russenzeit in Meseritz vom 30. Januar bis zum 26. Juni 1945 und die anschließende Vertreibung aus Meseritz.

Oft habe ich mir selbst die Frage vorgelegt, ob das alles so stimme, wie ich es beschrieben habe. (In kursiver Schrift habe ich einige Vorgänge oder Fakten gesetzt, die ich nicht selbst erlebt habe bzw. nur gehört habe, und für deren Wahrheit ich nicht bürgen kann). Das trifft besonders auf jene Zeit zu. Auch wenn ich jene Zeit schon separat dargestellt habe (KINTZEL 2012, Museum für Ostbrandenburg in Fürstenwalde) füge ich sie jetzt hinzu, weil sie den Abschluss meiner Kindheit in Meseritz bildet. Außerdem konnte ich sie durch das neuere Studium von Unterlagen im Museum für Ostbrandenburg ergänzen.

Dabei habe ich festgestellt, dass meine persönlichen Erinnerungen auffallend viele Übereinstimmungen mit anderen Erlebnisberichten aufweisen. Ich füge diese Berichte, soweit sie mir zugänglich waren, deshalb meiner Familienchronik – sicherlich auch zum besseren Verständnis für meine Nachkommen, die diese Zeit ja nicht erlebt haben – bei. So werden sicherlich meine subjektiv erlebten Erinnerungen in einen objektiveren Zusammenhang gestellt. Auszüge aus der Chronik der Familie Kintzel will ich nachfolgend darstellen, soweit sie die Zeit betreffen, an die ich selbst Erinnerungen habe bzw. die zum Verständnis der Familiengeschichte beitragen können.

Ich werde meine Darstellungen an den Heimatkreis Meseritz e.V., an die Bibliothek für die historische Region Ostbrandenburg der Stiftung Brandenburg im Haus Brandenburg in Fürstenwalde und an das Museum in Miedzyrzecz, vormals Meseritz, senden. So ist die Garantie gegeben, dass die Nachfahren der Meseritzer über eine bestimmte Zeit in der Stadt ihrer Altvorderen etwas erfahren, und die jetzt dort Lebenden diese Epoche auch als ihre Historie begreifen können.

Mein heimlicher Wunsch ist es, dass über die Russenzeit in meiner Vaterstadt Meseritz und die Vertreibung in deutsch-polnischer Zusammenarbeit eine objektive Geschichtsbetrachtung entsteht, zu der ich mit meinen subjektiven Erinnerungen und den angefügten Berichten der Zeitzeugen einen bescheidenen Beitrag geliefert habe, „denn ohne Geschichte bleibt man ein unerfahrenes Kind“. (LESSING).

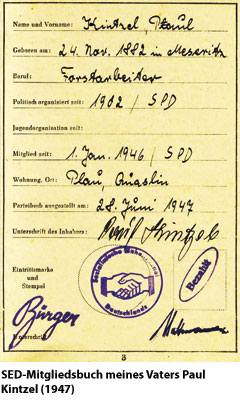

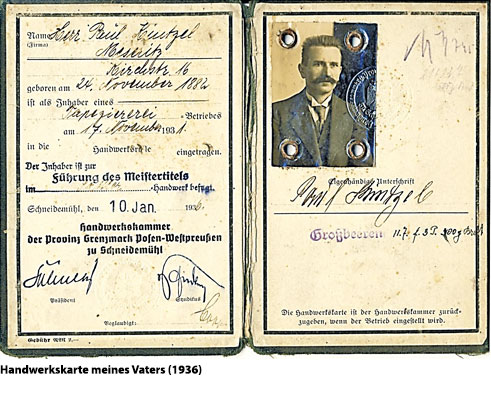

Mein Vater

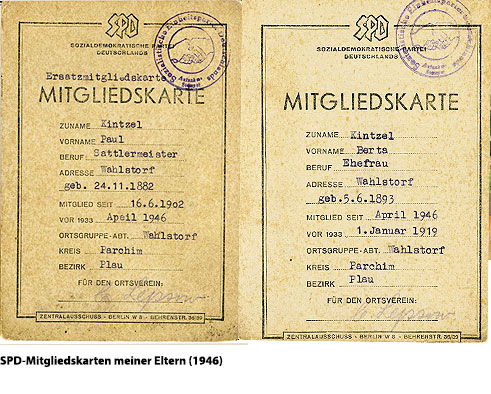

Meine Eltern stammen aus Meseritz. Mein Vater, Paul Gustav Adolf (*1882), war der Sohn eines Zimmermanns. Er ging ab 1895 in die Lehre bei dem Sattlermeister Richter, den wir immer „Onkel Richter“ nannten. Nach der Lehre begab sich mein Vater – wie damals so üblich – auf Wanderschaft. Nach der Militärzeit arbeitete mein Vater in Berlin, hier vor allem als Wagensattler. Gewerkschaftlich war er sehr aktiv, zeitweise als Vorsitzender der Wagensattler von Berlin. Die Jahre in Berlin haben ihn politisch sehr geprägt, denn er war schon 1902 in die Sozialdemokratische Partei Deutschlands eingetreten. Mit großer Begeisterung erzählte er mir oft von SPD-Veranstaltungen in der Hasenheide, auf denen August Bebel sprach.

Als Demonstrant gegen das preußische Dreiklassenwahlrecht wurde mein Vater an der Seite des damaligen Reichstagsabgeordneten (1900- 1918) Georg Ledebour von der Polizei verprügelt. (Der Begriff Dreiklassenwahlrecht wird für das Wahlrecht verwendet, das 1849 von König Friedrich Wilhelm IV. in Preußen nach der Revolution von 1848/49 zur Wahl der zweiten Kammer des Landtages, dem Abgeordnetenhaus, eingeführt wurde und bis zum Ende der Monarchie im Jahre 1918 in Kraft blieb. Es handelt sich dabei um eine spezielle Form des Zensuswahlrechts.

Die Bezeichnung rührt daher, dass die Wähler ein nach Steuerleistung in drei Abteilungen („Klassen“) abgestuftes Stimmengewicht besaßen. Unter Zensuswahlrecht versteht man ein Wahlsystem, das ein ungleiches Wahlrecht vorsieht. Wählen darf nur, wer gewisse Finanzmittel nachweisen kann. Der Nachweis erfolgt durch Steueraufkommen, Grundbesitz oder Vermögen. Zwar durften auch die Mindervermögenden wählen, ihre Stimme hatte aber weniger Gewicht.) Diese und andere Willkürma.nahmen verstärkten seine sozialdemokratische Grundhaltung, machten ihn zu einem glühenden Republikaner und Demokraten.

Als Sattlermeister zog er nach Meseritz, wo er sich selbstständig machte. Ich glaube, sein Meisterstück war die Anfertigung eines Kutschgeschirres. Er war Sattlermeister und Tapezierer, zeitweilig sogar Obermeister.

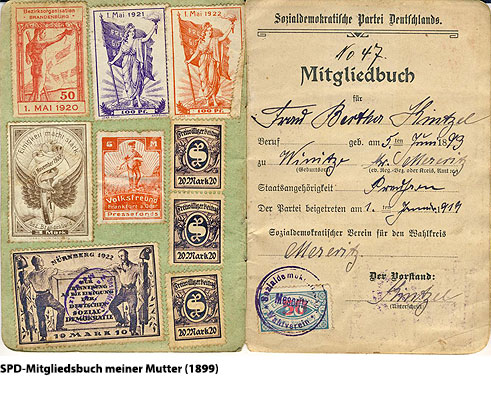

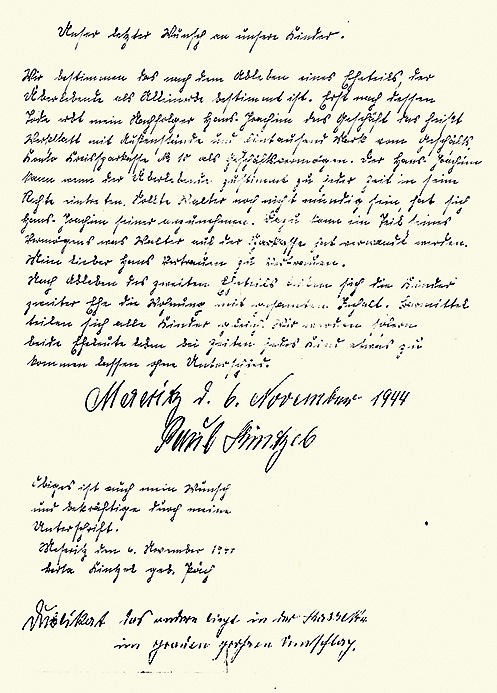

Das Ende des I. Weltkrieges erlebte mein Vater in Meseritz. Hier war er auch Mitglied des Arbeiter- und Soldatenrates. Er muss auch bald (1918?) zum Vorsitzenden des SPD-Ortsvereins gewählt worden sein, denn das Mitgliedsbuch der SPD meiner Mutter (Nr. 47, 47. Mitglied in Meseritz?) trägt mit dem Datum 1. Januar 1919 die Unterschrift meines Vaters unter der Rubrik „Vorstand“. Aus seinen Erzählungen weiß ich, dass er auch Vorsitzender des SPD-Kreisverbandes Meseritz war (s. Faksimile). Nach den Aussagen meiner Brüder Karl und Hans galt mein Vater in Meseritz als der „rote Kintzel“.

Mein Vater hatte mir in meiner Kindheit, als wir in Mecklenburg wohnten, erzählt, dass er in der Zeit der Weimarer Republik (1919-1933) Mitglied der Stadtverordnetenversammlung in Meseritz war und dort die Funktion des stellvertretenden Stadtverordnetenvorstehers innehatte. Auch soll er SPD-Nachfolgekandidat für den Preußischen Landtag gewesen sein.

Es entzog sich meiner Kenntnis – er hatte mir nur den Fakt mitgeteilt, keine Zeitspanne, ich hatte auch nicht nachgefragt - in welchen Jahren das war. Auch hatte ich keine schriftliche Nachricht darüber. Vielleicht hatte er irgendwelche schriftlichen Dinge (Zeitungsartikel, Wahlbestätigung, Abgeordnetenausweis, Sitzungsprotokolle o. ä.) aufbewahrt, ob sie die Nazizeit überdauert haben, weiß ich nicht. Nur zu gern hätte ich als Kind irgendwo gelesen „Paul Kintzel ist Stadtverordneter“. Ich hatte mich schon damit abgefunden, dass ich schriftlich darüber nie etwas erfahren würde. Dann kam 1990 die Einheit Deutschlands. Mit dem mir innewohnenden Geschichtsbewusstsein, das Heimatliebe zu meiner Geburtsstadt und Familientradition einschließt, hatte ich sofort den Kontakt zum „Heimatkreis Meseritz“ und seinen Veröffentlichungen gesucht. (In DDR-Zeiten war solche Heimatforschung nicht möglich und als „Revanchismus“ verschrien.) Der „Heimatkreis Meseritz“ gibt jährlich vier Hefte heraus, die den Namen „Heimatgruß“ führen. In einem dieser Hefte wurde ich fündig.

Im „Heimatgruß“ Nr. 131 vom Dezember 1994 erschien ein Artikel über die Renovierung des Rathausturmes im Jahre 1924. Im Zuge der Renovierung wurden die vorgefundenen Urkunden und eine „Kunde für spätere Geschlechter“ deponiert. Diese Kunde beschrieb die damalige Situation in der Stadt Meseritz, u. a. wird eine Übersicht zur Zusammensetzung der Stadtverordnetenversammlung gegeben. Hier der Auszug:

Die Stadtverordnetenversammlung zählt zur

Zeit 18 Mitglieder und zwar:

Molkereibesitzer Paul Dittmann,

Stadtverordnetenvorsteher

Kreisausschuß-Obersekretär Rudolf Berger,

Maurermeister Paul Donath,

Zimmermann Max Eitner,

Kaufmann Paul Gumpert,

Tischlermeister Robert Griesche,

Rektor Gustav Henschel,

Schneidermeister Reinhold Janisch,

Ackerbürger Johannes Kurtzahn,

Sattlermeister Paul Kintzel,

Eisenbahn-Ingenieur Wilhelm Meyer,

Schuhmachermeister Richard Michalowski,

Oberpostsekretär William Moesicke,

Kaufmann Max Rathe,

Konrektor Robert Schmidt,

Justiz-Oberinspektor Alfred Seiser,

Landwirt Gregor Wilhelm,

Gewerkschaftssekretär Bronislaus Wojciechowski.1994 wurde der Turmkopf erneut restauriert. Man gab das vorgefundene historische Material wieder in eine Kartusche, die in der Turmspitze deponiert wurde. So müsste auch den kommenden Geschlechtern verkündet werden, dass es einmal, als Meseritz noch deutsch war, einen Sattlermeister Paul Kintzel gab, der Mitglied der Stadtverordnetenversammlung in Meseritz war.

Bemerkung: Nach den Erzählungen meiner Eltern war der Abgeordnete Zimmermann Max Eitner SPD-Mitglied; es ist davon auszugehen, dass der Gewerkschaftssekretär Bronislaus Wojciechowski ebenfalls Mitglied der SPD war. Dann waren zusammen mit meinem Vater drei Sozialdemokraten in der Stadtverordnetenversammlung.

Als überzeugter Republikaner und Demokrat war mein Vater in der Weimarer Republik in Meseritz und Umgebung politisch sehr aktiv. Er erzählte mir öfter von Wahlkampfveranstaltungen der SPD in den Dörfern der Umgebung und von Konflikten bei der Beseitigung von SPD-Wahlplakaten durch die Nazis. Listigerweise hatte er sich einen Hund angeschafft, der ihn als Schutz bei seinen Plakattouren begleitete.

Nach den geklebten Mitgliedsmarken im Mitgliedsbuch meiner Mutter zu urteilen sind noch SPD-Beitragsmarken weit in das Jahr 1933 eingeklebt worden, obwohl die SPD als volks- und staatsfeindliche Organisation am 22. Juni 1933 verboten wurde.

In der Werkstatt meines Vaters trafen sich die Mitglieder der verbotenen SPD zu konspirativen Zusammenkünften so bis 1935, denn als sie einmal wieder versammelt waren, machte einer die Bemerkung, dass mein Bruder Hans in der Werkstatt sei und sie sich nicht offen unterhalten könnten. Darauf sagte mein Vater, dass er für seinen Sohn bürge, der würde nichts verraten. Das weiß ich von meinem Bruder Hans, der damals bei meinem Vater in der Lehre war. Irgendwie hat die Polizei aber Kenntnis von diesen geheimen Zusammenkünften bekommen, mein Vater wurde zur Polizei bestellt und mit Haft (Konzentrationslager?) bedroht.

Sein SPD-Mitgliedsbuch rettete mein Vater

über die Nazizeit, in der Russenzeit leistete es

ihm gute Dienste. Als wir im Juni 1945 aus

Meseritz vertrieben wurden, nahm mein Vater die

SPD-Mitgliedsbücher mit. In den Nachkriegsjahren,

als er als Waldarbeiter tätig war, nahm er

sein Mitgliedsbuch einmal in den Wald mit, um es

seinen Kollegen zu zeigen. Im Wald muss er es

verloren und nicht gleich bemerkt haben; danach

war er sehr traurig, hatte er doch damit eine wesentliche

Identifikation seines Lebens verloren. Ich

kann ihn sehr gut verstehen. Ich konnte es nicht

wiedergutmachen, aber dass ich zu seinem Geburtstag

am 24. November 1989 in die SDP (Sozialdemokratische

Partei der DDR) eingetreten

bin, 1990 Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Lübz

wurde und schließlich als SPD-Kreistagsabgeordneter

zum Kreispräsidenten im Kreistag

Lübz gewählt wurde, hätte ihn sicherlich mit großem

Stolz erfüllt. So gesehen, habe ich wie kein

anderer seiner Söhne sein Vermächtnis erfüllt.

Sein SPD-Mitgliedsbuch rettete mein Vater

über die Nazizeit, in der Russenzeit leistete es

ihm gute Dienste. Als wir im Juni 1945 aus

Meseritz vertrieben wurden, nahm mein Vater die

SPD-Mitgliedsbücher mit. In den Nachkriegsjahren,

als er als Waldarbeiter tätig war, nahm er

sein Mitgliedsbuch einmal in den Wald mit, um es

seinen Kollegen zu zeigen. Im Wald muss er es

verloren und nicht gleich bemerkt haben; danach

war er sehr traurig, hatte er doch damit eine wesentliche

Identifikation seines Lebens verloren. Ich

kann ihn sehr gut verstehen. Ich konnte es nicht

wiedergutmachen, aber dass ich zu seinem Geburtstag

am 24. November 1989 in die SDP (Sozialdemokratische

Partei der DDR) eingetreten

bin, 1990 Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Lübz

wurde und schließlich als SPD-Kreistagsabgeordneter

zum Kreispräsidenten im Kreistag

Lübz gewählt wurde, hätte ihn sicherlich mit großem

Stolz erfüllt. So gesehen, habe ich wie kein

anderer seiner Söhne sein Vermächtnis erfüllt.Ende 1945 begann mein Vater, einen SPD-Ortsverein in der Gemeinde Wahlstorf, wo wir seit dem 1. September 1945 wohnten, ins Leben zu rufen. Es muss besonders unter den Flüchtlingen und Vertriebenen ein großer Zulauf gewesen sein, denn ich fand im Archiv des Landratsamtes Parchim eine Liste mit SED-Mitgliedern aus Wahlstorf, die wie mein Vater dasselbe Eintrittsdatum hatten (s. Faksimile).

Das SED-Mitgliedsbuch ist der Beweis, dass sich ab 1. Januar 1946 die SPD in der Gemeinde Wahlstorf gegründet hatte. Auf den SPD-Mitgliedskarten bzw. Ersatzmitgliedskarte sind wahrscheinlich die Eintrittstermine – bürokratisch verzögert? – eingetragen, bei meinem Vater unter der Rubrik „vor 1933“ auch mit „Apeil 1946“ eine falsche Zuordnung. Diese Mitgliedskarten sind mit einem Aufnahmestempel der SED überstempelt worden. Mein Vater war ein erbitterter Gegner der Zwangsvereinigung von der SPD mit der KPD zur SED. Bereits im Frühjahr 1948 – nach den eingeklebten Mitgliedsmarken recherchiert – ist er aus der SED ausgetreten. Nach seinen eigenen Worten (mir so berichtet):

„Ich mach es wie der König von Sachsen. Macht Euch doch Euren Dreck alleene“. Dann ließ er das berühmte Zitat aus dem Götz von Berlinchen folgen!

Ich bin fest davon überzeugt, irgendwann hätte man ihn aus der SED ausgeschlossen, denn er forderte freie Wahlen und hatte eine Unterschriftensammlung initiiert, die zur Rückkehr der Vertriebenen und Flüchtlinge in die deutschen Ostgebiete aufforderte.

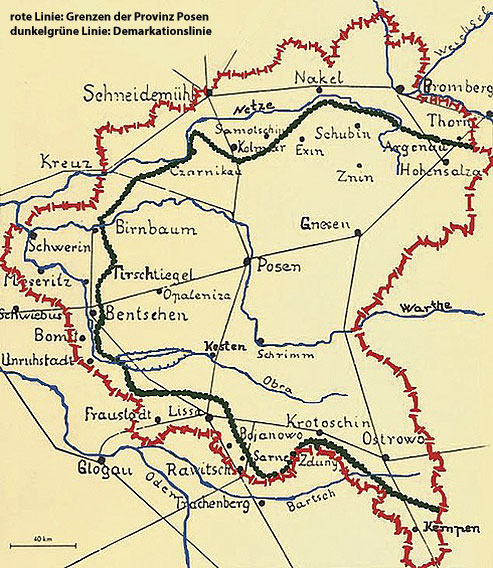

Doch kehren wir in die bewegte Zeit nach dem I. Weltkrieg zurück. Der Kreis Meseritz als Teil der Provinz Posen wurde von polnischer Seite beansprucht. Die Deutschen wehrten sich dagegen und gründeten den „Deutschen Volkstag Westposens“, zu dem Vertreter gewählt wurden.

Mein Vater war im besten Sinne des Wortes ein nationaler Sozialdemokrat. Das zeigt u. a. sein Eintreten für die deutschen Interessen nach dem I. Weltkrieg. So wurde er z. B. zum Abgeordneten des Deutschen Volkstages Westposens am 8. Dezember 1918 gewählt.

Die Waffen sprachen eine andere Sprache, es kam zum Posener Aufstand, er währte vom 27. Dezember 1918 bis zum 16. Februar 1919, es war SED-Mitgliedsbuch meines Vaters ein militärischer Aufstand von Polen in der preußischen Provinz Posen.

Ziel war es, eine Eingliederung der mehrheitlich polnischsprachigen Provinz in den nach dem Ersten Weltkrieg wiedererstandenen polnischen Staat zu erreichen. Die nahe Polnische Armee, die weiter nach Westen drängte, wurde von deutscher Seite als bedrohlich empfunden. Mit einem mehr oder weniger spontan organisierten Grenzschutz (Sammelbezeichnung für die 1918/1919 aufgestellten Verbände aus Freikorps und Freiwilligen-Verbänden) versuchte man zunächst, entlang der neuen Ostgrenze das polnische Vordringen aufzuhalten.

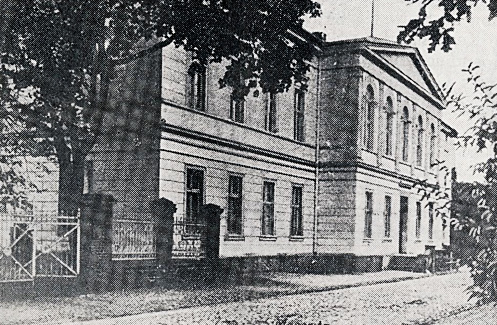

Der Grenzschutz im Kreis Meseritz stand unter der Führung von General Hoffmann, der sich mit seinem Stab im Gebäude der Meseritzer Mittelschule in der Bismarckstraße befand. Im Grenzgebiet lieferten sich Polen und Deutsche bewaffnete Kämpfe. Der deutsche Grenzschutz ging zu Gegenangriffen über und es kam zur Fortsetzung der Kämpfe. Es drohte eine Eskalation und die Gefahr bewaffneter Auseinandersetzungen auch in anderen zwischen Deutschland und Polen umstrittenen Gebieten.

Am 16. Februar 1919 wurde schließlich in Trier eine Verlängerung des Waffenstillstandes der Alliierten mit dem Deutschen Reich unterzeichnet, die auch Bezug auf die Entwicklung in der Provinz Posen nahm.

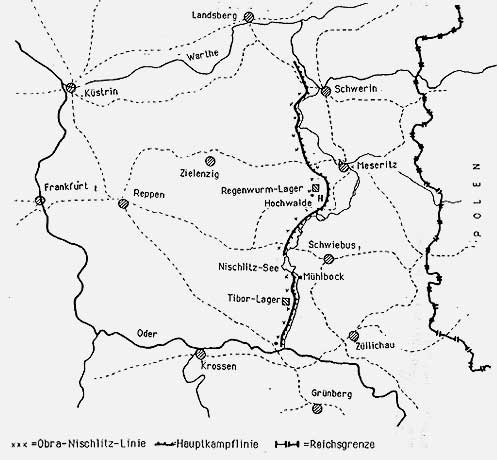

Die Karte zeigt die Grenzen der Provinz Posen und die Demarkationslinie beim Waffenstillstand am 16. Februar 1919. Das Deutsche Reich verpflichtete sich, auf alle Feindseligkeiten an der Grenze zu Polen zu verzichten.

Der Großpolnische Aufstand endete damit offiziell. Die Armee der Aufständischen fand indirekt Anerkennung als alliierte Streitmacht. Faktisch bewirkte der alliierte Druck einen Abbruch der Kämpfe und eine militärische Demarkationslinie wurde festgelegt. Vereinzelt fanden in den Wochen danach noch einige lokale Gefechte statt.

Der Aufstand endete mit einem militärischen und politischen polnischen Sieg. Der Hauptteil der bisherigen Provinz Posen wurde noch vor Inkrafttreten der Bestimmungen des Versailler Vertrages faktisch vom Deutschen Reich abgetrennt.

Am 28. 6. 1919 wurde der Versailler Vertrag zwischen den 26 alliierten und assoziierten Mächten und dem Deutschen Reich zur Beendigung des Ersten Weltkriegs (1914-1918) unterzeichnet, er trat am 10.1.1920 in Kraft.

Im Teil II., Grenzen Deutschlands, hieß es im Artikel 27:

„Die Grenzen Deutschlands werden folgendermaßen festgelegt.

7. Gegen Polen eine im Gelände noch zu bestimmende Linie, die östlich Lupitze und Schwenten verläuft; von dort nach Norden bis zum Nordende des Chlopsees; eine im Gelände noch zu bestimmende Linie, die der Mittellinie der Seen folgt; wobei jedoch Stadt und Bahnhof Bentschen (einschließlich des Knotenpunkts der Linien Schwiebus - Bentschen und Züllichau – Bentschen) auf polnischem Gebiet bleiben; von dort nach Nordosten bis zum Treffpunkt der Grenzen der Kreise Schwerin, Birnbaum und Meseritz; eine im Gelände zu bestimmende Linie, die östlich von Betsche vorbeiführt; von dort nach Norden die Grenze zwischen den Kreisen Schwerin und Birnbaum, dann nach Osten die Nordgrenze Posens bis zum Schnittpunkt dieser Grenze mit der Netze.“

Durch diese Grenzziehung fielen beinahe die ganze Provinz Posen und der größte Teil der Provinz Westpreußen an Polen. Deutschland musste schmerzliche Gebietsverluste hinnehmen. An Polen musste abgetreten werden:

Provinz Westpreußen mit 15.865 qkm und der

Bevölkerung von 965.000 (Jahr 1910)

Provinz Posen mit 26.042 qkm

und der Bevölkerung von 1.946.000 (Jahr 1910)

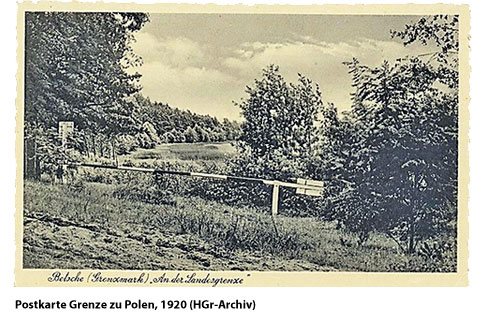

Die schließlich festgelegte Grenze zwischen Polen und dem Deutschen Reich im Posener Land verlief zum Nachteil des Reichs weiter westlich, als es in der Waffenstillstandsvereinbarung zwischen deutschen und polnischen Truppen vom 16. Februar 1919 vorgesehen war. Die damals vereinbarte Demarkationslinie ließ Lissa, Bojanowo, Bentschen und Birnbaum – Orte, die später im Friedensvertrag an Polen fielen – bei Deutschland. Die definitive Grenzziehung zwischen dem Deutschen Reich und Polen entsprach keineswegs den deutschen Vorstellungen.

Lediglich die Kreise mit einer starken deutschen Bevölkerung blieben bei Deutschland: Die Kreise Fraustadt, Bomst, Meseritz (aber der östliche Teil des Kreises Meseritz mit der Stadtgemeinde Bentschen wurde an Polen abgetreten), Schwerin, Schönlanke, Deutsch Krone, Flatow, Schlochau und die Stadt Schneidemühl sowie die östlich von Weichsel und Nogat gelegenen Teile der Provinz Westpreußen wurden nicht abgetreten. Für die bei Deutschland verbliebenen Gebiete der beiden Provinzen musste alsbald eine Verwaltungsregelung getroffen werden. Man sprach zunächst davon, die Kreise an die Provinzen Schlesien, Brandenburg und Pommern anzuschließen, entschloss sich dann jedoch, durch ein preußisches Gesetz vom 1. Juli 1922 einen Auftrag zu erfüllen, der bereits in der preußischen Verfassung von 1919 vorgeschrieben war; die Grenzmark war darin schon als Provinz aufgeführt.

Ab 11. Januar 1921 trug der bisherige Verwaltungsbezirk Grenzmark Westpreußen-Posen die Bezeichnung „Grenzmark Posen-Westpreußen“. Am 1. Juli 1922 kam der Kreis Meseritz zur neuen preußischen Provinz Grenzmark Posen- Westpreußen und ab 1. August 1922 zum neu gebildeten Regierungsbezirk Schneidemühl. So entstand die Provinz Grenzmark Posen- Westpreußen. Der Name hebt ihre Besonderheit hervor. Er erinnert nicht nur an zwei Provinzen, deren Abtretung im ganzen Umfang von deutscher Seite als nicht gerechtfertigt angesehen wurde, wie es auch in der Bezeichnung »Grenzmark« anklang.

Innerhalb der neuen Provinz wirkte mein Vater in der Handwerksinnung und in seinem Beruf als Sattler besonders für die Bauern und Güter der Dörfer um Meseritz, während sich seine Tätigkeit als Tapezierer mehr auf Meseritz beschränkte.

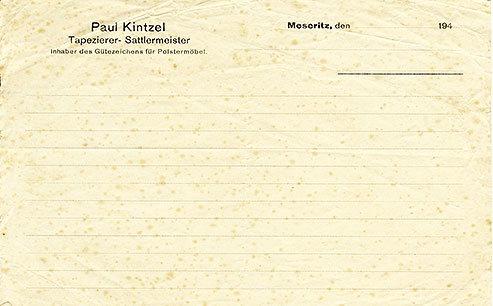

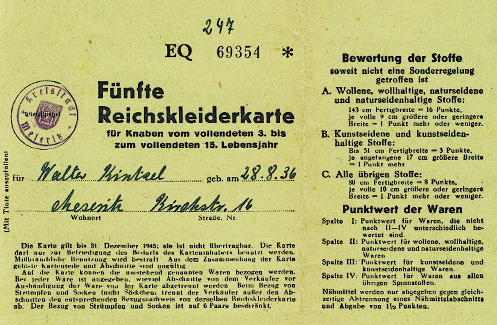

Mein Vater war Sattlermeister und Tapezierer. Das obige Faksimile ist sicher die Vorlage für eine Rechnung. Jedenfalls weist seine Handwerkskarte aus dem Jahr 1931 ihn als Inhaber eines Tapezierereibetriebes aus.

Es ist wie ein Wunder, dass mein Vater so etwas in dem großen Wirrwarr und Durcheinander vor unserer Vertreibung aus Meseritz am 26. Juni 1945 retten konnte und mit auf den Treck nahm.

An dieser Stelle muss ich im Nachhinein meinem Vater hohe Anerkennung zollen, dass er sehr ideell gedacht und gehandelt hat, in dem er wertvolle Familiendokumente, u.a. das Stammbuch, und auch Fotos nicht vergaß. Ich weiß von Freunden, die von ihren Eltern aus der Zeit von vor 1945 keinerlei Fotos mehr besitzen, traurig und tragisch für die Geschichte der einzelnen Familien.

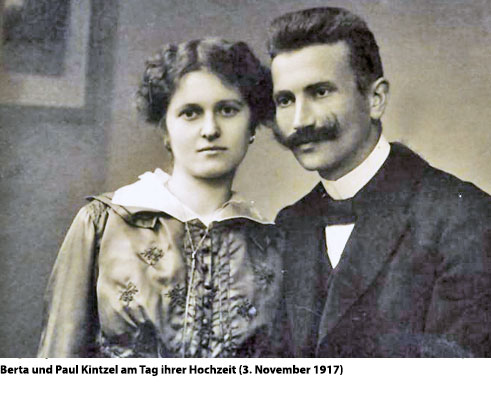

Meine Mutter, Berta Emma Kintzel, geb. Päch, wurde 1893 „auf der Winitze“ geboren. Ihr Vater war Kutscher und Arbeiter, ihre Mutter war Hausfrau. In Meseritz besuchte sie die Volksschule. Die Winitze war eine Landgemeinde und wurde 1923 in die Stadt Meseritz eingemeindet. Ich vermute, dass die Redewendung „auf der Winitze“ daher rührt, dass die Winitze etwas oberhalb der Obra lag.

Einige Erlebnisse hat mir meine Mutter aus ihrer Kindheit erzählt. Ich gebe sie wieder, ohne damit ein vollständiges Bild von ihr zu zeichnen, aber vielleicht sind es ja gar die Episoden, die die Persönlichkeit eines Menschen offenbaren.

Als Vorschulkind hatte sie eine Puppe, die sie einmal auf einen Korb mit Kartoffeln gelegt hatte. Beim Ausschütten des Korbes ging die Puppe kaputt, meine Mutti hat sehr geweint. Ihre Mutter sagte zu ihr: „Was heulst Du denn so, Ostern kommst Du ja schon in die Schule.“ (Zu Ostern erfolgte damals die Einschulung der Kinder.) Damit wollte sie ausdrücken, dass meine Mutti doch schon groß sei und nicht mehr mit Puppen spielen müsse. Meine Mutti war damals 5 Jahre alt. Der Hintergrund war aber wohl, dass meine Großeltern so arm waren und keine andere Puppe kaufen konnten. Wenn mir das meine Mutter erzählt hat, als ich klein war, habe ich immer voller Mitleid geweint.

1902 ritt Kaiser Wilhelm II. von Obergörzig kommend über die Winitze zum Bahnhof Meseritz. Die Leute standen alle an der Straße und der Kaiser grü.te vom Pferd militärisch, das mir meine Mutter mehrmals vormachte.

Meine Oma ging oft mit den Kindern in den Wald, um Beeren, Pilze und Reisig zu sammeln. Als einmal ein stattlicher Hirsch ihren Weg kreuzte, legte sich meine Mutter vor Angst schnell unter den Kinderwagen.

Wie es damals so üblich war, gingen die Mädchen aus den armen Familien „in Stellung“, das heißt, sie arbeiteten im Haushalt begüterter Familien. Diesen Weg ging auch meine Mutter, ob sie erst in Meseritz arbeitete, weiß ich nicht, später war sie dann aber in Stellung in Berlin. Dort ging sie auch zum ersten Mal zum Tanz, ihr erster Tanzpartner war ein Trainsoldat (Soldat einer Nachschubeinheit), wie sie es mir erzählte. Im I. Weltkrieg arbeitete sie dann in der Fabrik von Siemens & Halske, wo sie in der Kabelproduktion beschäftigt war.

Ihr Vater, also mein Großvater, war ein Regimentskamerad meines Vaters. Über diesen Weg lernte mein Vater seine zweite Frau, meine Mutter, kennen, seine erste Frau war im I. Weltkrieg an der Schwindsucht gestorben. Aus der ersten Ehe gingen drei Kinder, ein Mädchen und zwei Jungen, hervor, auf die ich später noch eingehen werde.

Meine Mutter und mein Vater hatten drei Söhne: Karl (*1919), Hans-Joachim (*1921) und Walter (*1936), die alle in der Schlafstube in der Kirchstraße 16 geboren wurden. Hausgeburten unter Mithilfe einer Hebamme waren damals üblich.

Meine Geschwister

Aus der ersten Ehe meines Vaters gingen Kurt (*1906), Walli (*1909) und Paul (*1914) hervor. Kurt hatte bei meinem Vater Sattler gelernt, verließ danach Meseritz, heiratete in Niederbayern und kam nach meiner Erinnerung nur sehr selten nach Meseritz. Ich kann mich nur an ein einziges Mal an ihn erinnern, das war im Sommer 1944, als er aus Warschau nach Meseritz auf Urlaub kam.

Kurz vor Weihnachten 1944 bekamen meine

Eltern die Nachricht, dass mein Bruder Kurt bei

Kämpfen im Raum Warschau als vermisst gemeldet

wurde. Da ich Näheres wissen wollte, erkundigte

ich mich im Jahr 2004 bei der dafür zuständigen

Dienststelle und bekam die Antwor,

dass mein Bruder Kurt in Königsberg gefallen

war.

Kurz vor Weihnachten 1944 bekamen meine

Eltern die Nachricht, dass mein Bruder Kurt bei

Kämpfen im Raum Warschau als vermisst gemeldet

wurde. Da ich Näheres wissen wollte, erkundigte

ich mich im Jahr 2004 bei der dafür zuständigen

Dienststelle und bekam die Antwor,

dass mein Bruder Kurt in Königsberg gefallen

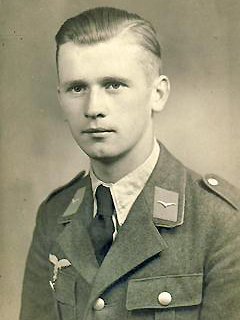

war.Von meinen Eltern mit den drei Söhnen existiert nur ein Foto aus dem Jahr 1941 (Frühjahr?). Es zeigt Karl als Soldat und Hans als Angehörigen des RAD (Reichsarbeitsdienst).

Offensichtlich wurden damals unter dem Druck der russischen Offensive neue Truppenteile zusammengestellt und verlegt, so dass mein Bruder Kurt zu einer Kampftruppe nach Königsberg kam. Das Grenadierregiment 1143 wurde am 6. August 1944 aus Teilen der Grenadier-Regimenter 1141 und 1142 für die 561. Grenadier-Division, später 561. Volks-Grenadier-Division, aufgestellt und wurde bei den Kämpfen in Königsberg vernichtet.

Die Wehrmachtseinheiten, die die Flucht der ostpreußischen Bevölkerung deckten, haben sich richtig geopfert. Dadurch gelang es unter anderem, am 19. Februar den Einschließungsring um Königsberg noch einmal zu sprengen und den Fluchtweg für Zehntausende durch das südliche Samland nach Pillau und dann über See zu ermöglichen.

Mein Bruder Kurt hinterließ eine Frau mit drei Kindern.

Meine Schwester Walli, Jahrgang 1909, heiratete Herbert Loose, einen Friseur aus Niederschlesien, der bei dem Friseur Hirschmann in Meseritz beschäftigt war. Sie zogen nach Berlin, wo sie in Charlottenburg in der Bleibtreustraße ein Friseurgeschäft hatten.

|

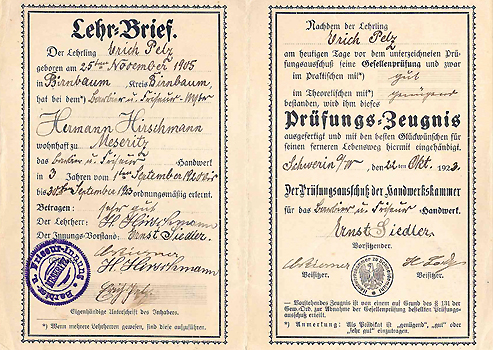

Leserbrief von Prof. Markus Krämer, Essen (August 2023) Vielen Dank dem Autor, seine Familiengeschichte mit uns geteilt zu haben. Trotz der Individualität von Familienerinnerungen finde ich biographische Schilderungen im „Heimatgruss“ interessant, da deutsche Geschichte exemplarisch illustriert wird. Walter Kinzel schreibt von seiner Halbschwester Walli, die den niederschlesischen Friseur Herbert Loose geheiratet habe, der beim Friseur Hirschmann in Meseritz beschäftigt gewesen sei. Gleichzeitig zeigt der Autor ein Hochzeitsfoto (s. o.) von Walli und Herbert Loose und fragt sich, warum die Eltern der Braut nicht auf dem Foto abgebildet seien. Dies kann ich zwar nicht auflösen, doch kann ich einen anderen Hochzeitsgast auf dem Foto identifizieren: die fünfte Person von links-stehend hinten ist Erich Pelz, mein Großonkel, der 1905 in Birnbaum geboren wurde, ab 1920 in Meseritz wohnte und der mit dem abgebildeten Bräutigam Herbert Loose befreundet war. Erich Pelz absolvierte von 1920 bis 1923 ebenfalls eine Friseur-Lehre beim Friseur Hirschmann. Im Nachlass des 1994 in Pretoria in Südafrika verstorbenen Erich Pelz findet sich ein Brief des Freundes Herbert Loose, der zeitlich deutlich nach dem 08.07.1943 an meinen Großonkel im rhodesischen Internierungslager geschrieben sein muss. Darin berichtete Herbert Loose davon, dass seine Frau Wally (sic!) jetzt wieder in Meseritz bei den Eltern wohne, dass sein Sohn schon im nächsten Jahr zur Schule komme und er im Heimaturlaub im November in Meseritz seine 14 Tage alte Tochter erstmals kennengelernt habe. Auch auf einen anderen Hochzeitsgast geht er in diesem Brief ein: „Ein Schwager von mir, der damals auch bei der Hochzeit war, befindet sich in englischer Gefangenschaft: von Italien brachte man ihn nach Afrika und jetzt ist er auf dem Weg nach Kanada. Er hat bisher fleißig geschrieben. Er hatte 42 im November geheiratet. Kinder hat er noch keine.“ Insofern zeigt sich, dass individuelle Familiengeschichten vorher verschüttete Querverbindungen zutage fördern und Meseritzer Erinnerungen auch für weitere Generationen lebendig halten. |

|

| Lehrbrief (Friseurinnung) und Prüfungszeugnis der Handwerkskammer von Erich Pelz (1923) |

Paul Kintzel, Jahrgang 1914, lernte Fleischer bei dem Fleischermeister Leschke in Pieske. Karl Leschke und mein Vater waren zur gleichen Zeit Lehrlinge in Meseritz, der Sattlerlehrling und der Fleischerlehrling wurden Jugendfreunde und sie verband eine lebenslange Freundschaft. In Pieske lernte Paul Kintzel junior auch seine Frau Hildegard Tomiak kennen, die bei dem dortigen Pfarrer in Stellung war. Die Familie Tomiak kam aus dem Ruhrgebiet (Essen) nach Wischen, einem Dorf süd.stlich von Meseritz. Paul und Hildegard heirateten am 3. November 1942 auf der Silberhochzeit von Paul sen. und Berta Kintzel. Zur damaligen Zeit war Paul jun. Soldat, er hatte sich länger verpflichtet und war damals Unteroffizier. Zunächst war er an der Ostfront, wo er schwer verwundet wurde, dann in Italien. Dort geriet er 1943 in angloamerikanische Gefangenschaft und wurde per Schiff in die USA gebracht. Nach dem Krieg wurde er nach England verlegt und wurde von dort (1948?) aus der Gefangenschaft entlassen. Das folgende Foto zeigt meinen Bruder Paul mit seiner Frau Hildegard, es war sein letzter Urlaub in Meseritz.

|

| Paul und Hildegard Kintzel (Februar 1943) |

Das Foto sammelte mein Vater im Frühjahr 1945 neben anderen Familienfotos aus dem Schutt der gesprengten Postfernsprechzentrale in Meseritz. Den Tipp dazu bekam er von einer Frau aus Meseritz, die unsere Familie kannte und die Fotos dort liegen sah. Plündernde Russen oder Polen hatten neben anderen Utensilien auch die Fotos aus unserer Wohnung in der Kirchstraße (diese stand zu diesem Zeitpunkt leer, s. Russenzeit.) mitgenommen und sie dann weggeworfen.

|

| Obergefreiter Karl Kintzel als Panzersoldat (1944) |

Karl lernte in Meseritz bei dem Friseurmeister Leo Zwack Friseur. Nach beendeter Lehre ging er nach Berlin. Als Soldat war er u. a. in Nordafrika bei der Rommel-Truppe, in Finnland und an der Ostfront. Nach dem II. Weltkrieg wohnte Karl in Berlin (Ostberlin).

Hans lernte bei meinem Vater Sattler und Tapezierer und sollte das Geschäft meines Vaters einmal übernehmen (s. auch Testament meiner Eltern). Nach beendeter Lehre arbeitete er eine kurze Zeit noch bei meinem Vater, wurde dann zum Reichsarbeitsdienst eingezogen und danach zur Wehrmacht. Als Angehöriger eines Funktrupps war er an der Ostfront, in der Ukraine, im Kaukasus, in Griechenland und Jugoslawien. Auf dem Rückzug geriet er in Bayern in amerikanische Gefangenschaft und türmte aus dem Gefangenenlager.

Kindheit in Meseritz vor 1945

Da gibt es für jeden von uns die angeblich so wichtigen und bedeutenden Ereignisse, und im Laufe der Zeit vergessen wir die meisten von ihnen völlig, als habe es sie nie gegeben. Und daneben die eine, die andere Kleinigkeit, scheinbar so abseitig und belanglos, und doch bleibt sie uns mit einer schier unglaublichen Anschaulichkeit in Erinnerung und lässt sich heraufrufen.

Herbert Reinoß

|

| Hans Kintzel als Rekrut (Sommer 1941) |

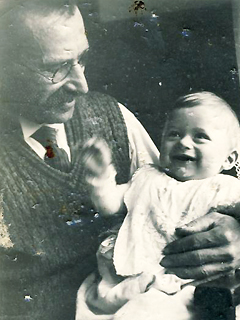

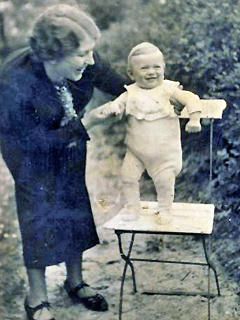

Als ich 1936 geboren wurde, war meine Mutti todunglücklich. Sie war 43 Jahre alt, mein Vater wurde 54 – und das in einer Kleinstadt zu damaligen Verhältnissen. Als meine Mutti meinem Vater ihre Sorgen „Was soll denn aus dem Jungen mal werden, wir sind bald alt“ kundtat, entgegnete mein Vater: „Du sollst sehen, dessen Kinder schaukle ich noch auf meinen Knien!“

Er sollte Recht behalten, denn 1963 wurde unser ältester Sohn Birger geboren. Sein Enkel Birger war der ganze Stolz des Opas Paul Kintzel, und der Birger war ganz vernarrt in seinen Opa. Mein Vater wollte so lange leben, dass der Birger an ihn noch eine Erinnerung hat, das hat er mir öfter gesagt. Meine Kindheit in Meseritz war eigentlich unbeschwert und glücklich. Meine Mutti war immer zu Hause und daher für mich immer ansprechbar. Als Kind sah ich es immer als großen Vorteil an, dass ich nicht in den Kindergarten – so wie meine Spielgefährten Ingo Ebel und Rüdiger Preuß – „musste“. Ich konnte immer auf dem für uns Kinder großen Hof spielen.

|

| Paul Kintzel mit seinem Sohn Walter (vermutl. Ende 1936/Anfang 1937) |

Das stimmte auch, denn an diesem Tag wurden (eine oder zwei?) Glocken vom Kirchturm abgeseilt, weil aus der Glockenbronze kriegswichtiges Material – Kupfer und Zinn wurden z. B. zur Herstellung von Geschosshülsen verwendet - hergestellt wurde. Welch hoher Wert diesen Metallsammlungen zugemessen wurde, zeigt die Verordnung zum Schutz der Metallsammlung des deutschen Volkes (29. März 1940). Dort heißt es u.a.: „Wer sich an gesammeltem oder von Verfügungsberechtigten zur Sammlung bestimmtem Metall bereichert oder solches Material sonst seiner Verwendung entzieht, schädigt den großdeutschen Freiheitskampf und wird daher mit dem Tode bestraft.“ Für uns Kinder war das Abseilen der Glocken ein spektakuläres Schauspiel.

Der Hof war an der Südseite flankiert von den Holzställen, in denen Holz und Kohlen lagerten sowie Gartengeräte, Fahrräder und auch sperrige Spielsachen, z. B. mein Dreirad. Hinter dem letzten Holzstall, es war unser, befand sich die Aschkuhle, das war also nicht nur eine Deponie für Asche, sondern auch für viele andere Dinge aus dem Haushalt. Manchmal roch es im Sommer ganz durchdringend. Dahinter hatte unser Hauswirt, der Rechtsanwalt Dr. Johannes Ebel, seine Autogarage.

Dann folgte ein Schuppen, wo mein Vater Polstermaterial (Seegras, Rosswolle, Indiafaser) Gestelle, Sprungfedern sowie die Zuppmaschine aufbewahrte. Es schloss sich die Werkstatt meines Vaters an. Ein großer und hoher Bretterzaun grenzte den Hof zur Bischofstraße ab. An der Nordseite befand sich der Spanner, ein Gerüst zum Spannen der Gardinen, das bewerkstelligte meine Mutti. Daran schloss sich ein langer Garten an, von dem der größte Teil uns gehörte. Da zum Nachbarn – Schlosser Ruff – eine hohe Wand stand, auf die die Südsonne brannte, war das ein idealer Standort für Tomaten, zumal die Wand unten schwarz angestrichen war. Das gab herrliche Tomaten. Übrigens: Mein Vater aß zeitlebens immer nur die Tomaten, die er selbst in seinem Garten gezogen hatte. Ein Stück der Wand war mit Weinreben versehen, die dort auch gut gediehen. Das Weinspalier ist in dem unteren Foto mit der Couch gut zu erkennen im HIntergund.

|

| von links: mein Spielkamerad Rüdiger Preuß, mein Bruder Hans, Lehrling Werner Fesser, Walter (1940) |

Der Hof war unser Spielplatz, im Sommer Fahren mit dem Dreirad, Versteck spielen, Schaukeln in der Hängematte; im Winter bauten wir uns eine Schneeschanze oder legten ein Eishockeyfeld an. Besonders schön, wenn wir bei frostigem Wetter und Mondschein spät am Abend spielen durften. Schlittschuhe hatten wir nicht, wir „schlunderten“ auf unseren Schuhen, der Puck war ein Stück Kohle.

An diese Zeit erinnern auch einige der Fotos. Meine Eltern hatten keinen Fotoapparat, daher sind wohl diese Bilder von meiner Schwester Walli aufgenommen worden, die eine Box, so nannte man damals den billigen Fotoapparat, besaß. Nicht immer sind auf der Rückseite Vermerke, so dass die zeitliche Zuordnung nicht immer einfach ist.

|

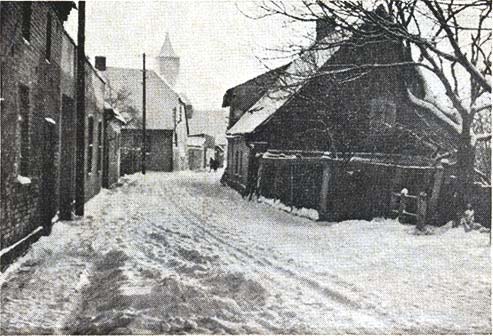

| Kirchstr. 16 (2 Fahrräder stehen im Bild rechts vor dem Haus) |

|

| Kirchstr. 16 (Blickrichtung Schwiebus – die Uhr von Uhrmacher Handke ist im Bild links zu sehen, ebenfalls die drei Fenster unserer Wohnung.) |

|

| Walter mit Walli (Sommer 1937) |

Von dieser hohen Warte aus in der Kirchstraße 16 diagnostizierte mein Vater immer das Wetter. Es gehörte offenbar zu seinem morgendlichen Ritus, aus dem Fenster nach dem Wetter zu schauen. „Der Wind kommt aus der Dreckecke, es wird bald regnen“, das konnte meinen Bruder Karl immer aufregen; offensichtlich konnte er mit dieser Himmelsrichtung nicht viel oder nichts anfangen. Ich liebte es, über die Dächer der Altstadt zu blicken, besonders im Sommer, wenn die erhitzte Luft über den Dächern flimmerte. Unauslöschlich in mein Gedächtnis eingegraben, sehe ich das heute noch in Gedanken.

Das nächste Foto (aus dem Jahr 1993) habe ich deswegen eingefügt, weil es noch den Anbau zeigt. Der blaue Pfeil zeigt auf ein Fenster, von dem aus man auf das Dach klettern konnte. Aus meiner heutigen Sicht war das kreuzgefährlich, weil ja das flache Dach nirgendwo an der Seite einen Halt bot. Entlohnt wurde man mit einer herrlichen Sicht über die Höfe und Häuser und natürlich mit der kindlichen Abenteuerlust. Allerdings durften das meine Eltern nicht wissen.

Der rote Pfeil zeigt auf eine Kammer, die uns gehörte, und in der meine Schwester Walli untergebracht war, als sie wegen der ständigen Bombenangriffe auf Berlin mit ihrem Sohn Heinz-Jürgen evakuiert war. Im Oktober 1943 kam dann noch ihre Tochter Renate dazu, die in Meseritz geboren wurde.

Die schmale Tür links führte früher in einen Anbau, an dem sich dann die Holzställe anschlossen. Diese Wohnung mit dem Anbau gehörte zu meiner Kindheit dem Friseur Schechner, davor hatten meine Eltern dort gewohnt. Sie mussten diese Wohnung mit dem Laden nach vorn zur Kirchstraße infolge der Weltwirtschaftskrise aufgeben, weil der Verdienst meines Vaters so schlecht war, dass er in die kleinere Wohnung nach oben ziehen musste. Neue Polstermöbel wurden nicht gekauft, die Reparatur alter Möbel wurde von den Leuten solange hinausgezögert, bis es gar nicht mehr ging.

Von dem Fenster, das sich etwa einen guten Meter darüber befand, konnte man auf das Dach des Anbaus gelangen und dann auf dem der Holzställe ein ganzes Stück entlang laufen. Als mein Spielkamerad Ingo Ebel dort wohnte, haben wir Kinder das ein paar Mal versucht.

Im Januar 1945 versuchte die Rose, Dienstmädchen bei Frau Handke, diesen Ausstieg als Fluchtweg vor den Russen zu benutzen.

|

| Kirchstr. 16, Hofansicht (1993) |

Durch das große Hoftor gelangte man in die Bischofstraße, dort konnten wir auch unbehelligt spielen. Am Ende der Bischofstraße war das Wohnhaus des katholischen Probstes, wir liefen auf das Grundstück und dann schnell am Haus vorbei. Am Ende befand sich eine niedrige Mauer, die wir überkletterten und schon waren wir im Park.

Wir hatten eine Hängematte, die spannte mein Vater an Sommertagen von einem Gartenpfosten bis hinüber zum Holzstall. Es war ein herrliches Gefühl, in der Hängematte bequem zu liegen, mal zu schaukeln und die „Welt“ von oben zu betrachten. Am Muttertag kletterte ich in den Fliederbaum, der am Zaun zur Bischofstraße stand, um dort den Weißen Flieder zu pflücken. Meine Mutter hat sich immer darüber sehr gefreut und erzählte mir später, als ich schon ein Jüngling war, dass ich, als ich noch ganz klein war, immer Blumen gepflückt hatte, aber nur die Blüte, den Stängel ließ ich stehen.

Zu meiner Kindheit zog noch ein Leierkastenmann durch die Straßen und spielte bekannte Weisen. Ich befand mich einmal auf der Kirchstraße vor unserem Haus, vor dem ein Leierkastenmann stand. Mein Vater warf mir Geld aus dem Fenster runter und rief mir zu: „Sag ihm, er soll Lili Marleen spielen.“ Ich gab dem Leierkastenmann das Geld und er erfüllte den Wunsch.

Mein Vater war ein „Kindernarr“ und nahm mich öfter auf Kundschaft mit. „Meester, Sie haben ja gar nicht ihren Jungen mitgebracht“, wurde er von Kunden gefragt, wenn ich im Vorschulalter nicht mit war. Bei der Firma Knorre und Romberg in Landsberg/Warthe kaufte er besonders für das Tapezierergewerbe Materialien ein.

Einige Male nahm er mich dorthin mit, wenn wir mit der Eisenbahn über Schwerin/Warthe nach Landsberg fuhren. Für mich war das immer ein besonderes Erlebnis. Dort sah ich mit der Warthe einen größeren Fluss, von Meseritz kannte ich ja nur die Packlitz und die Obra. Mir schien es, als wolle die Flussbreite der Warthe gar nicht enden. In Landsberg sah ich zum ersten Mal auch Obusse (Trolleybus oder Oberleitungsbus); das waren Busse, die mit elektrischem Strom aus einer Oberleitung (ähnlich wie die „Elektrische“, elektrische Straßenbahn) fuhren.

Einmal nahm mich mein Vater nach Neu Bentschen zum dortigen Bahnhof mit. Der Grenzbahnhof Neu Bentschen musste nach 1918 neu gebaut werden, weil Bentschen mit dem Bahnhof an Polen fielen. Mein Vater war wohl wegen anzufertigender Verdunklungsrollos dort. Wir waren in dem großen Warteraum, in dem auch Soldaten waren und aßen. Vier Soldaten in feldgrauer Uniform saßen an einem Tisch und löffelten ihre Weißkohlsuppe, als plötzlich ein Vorgesetzter (der Spieß?) reinstürzte und laut rief: „Sofort einsteigen, der Zug fährt weiter.“ Die Soldaten mussten ihr Essen stehen lassen und hasteten raus. Offensichtlich war das ein Truppentransport, dessen Weiterfahrt für kurze Zeit unterbrochen war, und die Soldaten nutzten das für die Einnahme einer warmen Mahlzeit.

An einem anderen Tisch saß ein Luftwaffenoffizier, in Zigarettenqualm eingehüllt, störte sich überhaupt nicht an dem brüllenden Spieß und blieb seelenruhig sitzen. Die von mir beobachteten Gegensätze kräuselten sich hinter meiner Stirn zu dem Entschluss, dass ich, wenn ich einmal Soldat werden sollte, so ein Soldat sein wollte, der sich nicht so rumkommandieren lassen musste, und das noch beim Essen. Kindliche Vorstellungen!

Da wir dort über Mittag waren, wollte mein Vater etwas zu essen für uns bekommen. Als er fragte, was wir denn bekommen könnten, wurde ihm von der Köchin „Weißkohl“ gesagt. Mein Vater aß gern Weißkohleintopf, besonders mit viel Kümmel.

Ich aß ihn nicht gern, in jener Zeit war ich überhaupt ein schlechter Esser. Aus Solidarität zu mir sagte mein Vater halb zu mir, halb zur Köchin: „Weißkohl wollen wir nicht essen.“ Das machte mir an diesem Tag meinen Vater sehr sympathisch.

Was das Essen anbelangte, ging es im Haushalt der Familie Kintzel recht frugal zu. Bedingt durch die fast allwöchentliche Angelei meines Vaters gab es viel Fisch, häufig auch Flusskrebse. Der Fisch war gebraten, gekocht oder sauer eingelegt. Sonnabends gab es immer Kartoffelsuppe, mit einer Speckschwarte gekocht. Mein Vater aß gerne Kohlgerichte, also gab es sehr oft z.B. Weißkohleintopf mit Kümmel. Übrigens kannten wir Rosenkohl nicht, den habe ich zum ersten Mal 1945 in Mecklenburg gegessen. Sonntags gab es meistens Bratenfleich mit einer wohlschmeckenden Sauce, das aß ich sehr gern. Meine Mutter konnte sehr gut kochen. Um 15 Uhr (Man sagte in Meseritz „um drei Uhr“.) war wochentags Vesper mit Malzkaffee und Marmeladenstullen. Zu dieser Zeit war auch die „Märkisch Posener Zeitung“ schon ausgeliefert worden, während der Vespermahlzeit las mein Vater in der Zeitung.

Ich ging gern in die Werkstatt zu meinem Vater (er sagte immer „Werkstelle“), um dort das Handwerkzeug meines Vaters zu benutzen. Diese Erinnerungen gehen aber bis in die Vorschulzeit zurück. Besonders gern hämmerte ich, dazu bekam ich von meinem Vater einen kleinen Holzklotz, Nägel und einen Hammer. Ich durfte auch auf das „Ross“, um mit Leder zu nähen.

Das Sattlerross war ein schmaler Sitz, der zwei hölzerne Backen an der Vorderseite hatte, wo man das Leder einspannen konnte. Mit einer Ahle wurde ein Loch in das Leder gestochen, dann mit Pechfaden, der vorher eingewachst wurde, mit zwei Nadeln – mit der einen von links, mit der anderen von rechts – genäht. Ich hatte es bald zu einer Meisterschaft gebracht, denn von klein an wollte ich Sattler werden. Aus Abfällen – eckigen und runden Holzlatten, Verdunklungsstoff, Bindfaden - Nägeln und Schraubösen hatte ich ganz selbstständig ein Verdunklungsrollo angefertigt. Mein Vater war erstaunt, denn man konnte dieses Verdunklungsrollo für ein Minifester nutzen. Es war für mich immer ein besonderes Erlebnis, wenn die Bauern zu meinem Vater Pferdegeschirre brachten oder holten. Sie nahmen mich dann auf ihrer Heimfahrt ein Stück mit, entweder auf dem Wagen oder im Winter auf dem Pferdeschlitten. Ich glaube, in den Dörfern um Meseritz hatte jeder Bauer auch einen Pferdeschlitten. Ich erinnere mich noch an eine Fahrt mit dem Bauern Möhring nach Georgsdorf mit dem Schlitten und an eine Fahrt mit dem Bauern Mücke aus Nipter bis zu Kapplers Wäldchen, weit außerhalb von Meseritz. Den Rückweg legte ich immer zu Fuß zurück.

Der Bauer Mücke ist mir noch in einem anderen Zusammenhang im Gedächtnis geblieben. Im Allgemeinen äußerten sich die Erwachsenen in Gegenwart von Kindern nicht negativ über politische Ereignisse. Die Bevölkerung war aufgerufen worden, Winterbekleidung, insbesondere Pelzbekleidung, für die „Soldaten im Feld“ zu spenden. Bauer Mücke erzählte meinem Vater in der Werkstatt, als er Geschirre zum Reparieren brachte, dass er von einem anderen Bauern (Ortsbauernführer?) aufgefordert worden war, auch seinen Pelz zu spenden.

Mit der sprichwörtlichen Bauernschläue hatte Mücke dem anderen Bauern gesagt, dass diese Pelze bestimmt nur für „Etappenhengste“ Verwendung finden würden. Nach geraumer Zeit teilte der andere Bauer dem Bauern Mücke mit, dass er doch Recht gehabt habe, denn er habe seinen unverwechselbaren Pelz, den er gespendet hatte, bei einem solchen „Etappenhengst“ gesehen.

Aus heutiger Sicht war es von meinem Vater sehr leichtsinnig, den folgenden Witz in seiner Werkstatt zu erzählen, in der ich auch war. Der Witz ging so:

Ein Mann mit einem großen Bart klopfte an die Himmelstür und wollte eingelassen werden, da er Petrus sei. Der richtige Petrus sagte ihm, dass das nicht in Frage komme, da er der Petrus sei. Der Streit wogte hin und her, bis der richtige Petrus zum Herrgott ging und ihn bat, den Streit zu schlichten. Der Herrgott sprach: „Lass den doch bei seiner irrigen Ansicht. Auf Erden gibt es einen, der hat nur solch bisschen Bart unter der Nase und meint schon er sei der Erdengott.“ Nach einer schweren Verwundung kam mein Bruder Paul von der Ostfront auf Genesungsurlaub nach Meseritz. Gelegentlich einer Unterhaltung zwischen meinem Vater und meinem Bruder hörte ich die folgende Aussage von meinem Bruder: „Nach dem Krieg gibt es eine Auseinandersetzung mit der SS.“

Da mein Bruder vorher über Fronterlebnisse berichtete, muss es wohl um Gräueltaten der SS gegangen sein. Offensichtlich war auch ein siegreicher Krieg gemeint. Der Satz ist mit im Gedächtnis haften geblieben, leider habe ich später (nach 1945) weder meinen Bruder noch meinen Vater danach befragt. Wäre diese Aussage damals verraten worden, wäre es sicher das Todesurteil für meinen Bruder wegen Wehrkraftzersetzung gewesen.

|

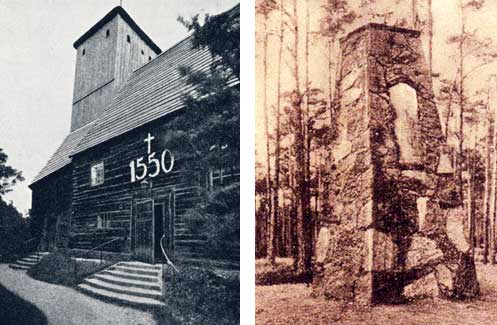

| Bild links: Die Holzkirche in Bauchwitz. Bild rechts: Bauchwitzer Wolfsjagd (18. Juli 1852) |

Die Frau meines Bruders Paul wohnte in Wischen. Um dorthin zu gelangen, musste man mit der Eisenbahn bis Bauchwitz fahren und dann einige Kilometer zu Fuß gehen. Was mich in Bauchwitz so beeindruckte, war die Holzkirche mit der Aufschrift „1550“, diese Inschrift war für mich geatmete Geschichte, weil dieses Datum so weit zurück lag.

Heute weiß ich über diese Kirche, die inzwischen abgebrannt ist, dass sie die älteste erhaltene Holzkirche in der ehemaligen Provinz Posen war. Das Dorf Bauchwitz wurde mit seiner Gutswirtschaft zu der Reformationszeit evangelisch und damit auch die Kirche. Somit war die Bauchwitzer Kirche auch die älteste evangelische Kirche im Kreis Meseritz. Ihr erster evangelischer Pfarrer, David Saur, bezeugt für das Jahr 1579, war ein Schüler Philipp Melanchthons, des Freundes von Martin Luther.

Mitten im Wald von Bauchwitz befand sich ein Gedenkstein für den letzten geschossenen Wolf, mein Vater hatte mir den Gedenkstein einmal gezeigt. Mir war als Kind ganz schaurig zumute, als ich dort stand!

|

| Windmühle bei Wischen |

Hier endete der Kommunist,

der anderer Leute Lämmer frißt.

Für immer stillte dem sein Hunger

Lützower Jäger Joh. Unger

Die Lehre ziehet nun daraus

Jeder verteidigt sein Haus.

In fremd Eigentum einzudringen

Niemals wird Euch das gelingen.

Wolfes Schicksal könnt Ihr Erben,

so wie alle Räuber sterben.

Wahrscheinlich hatte ich schon als Kind eine „romantische Ader“, denn die Windmühle am Dorfrand von Wischen im zeitigen Frühling (1943 oder 1944), als die Weidenkätzchen sich entfaltet hatten, ist mir bis heute als liebliches Bild im Gedächtnis geblieben.

Kahnfahrten auf der Obra waren für mich immer ein besonderes Erlebnis. Etwas unterhalb meiner Großeltern auf der Winitze, also zur Obra hin, wohnte eine Familie Michler. Herr Michler, ein Schulkamerad meines Vaters, hatte einen Kahn, den sich mein Vater mal ausborgte, um mit mir auf der Obra damit zu fahren. Mein Vater hatte eine lange Stakstange, mit der er den Kahn bewegte. An der Obrabrücke gab es einen Kahnverleih. Einmal fuhren meine Tante Selma, sie war die Frau meines Onkels Otto mütterlicherseits, meine Cousine Trautchen und ich mit dem Ruderboot „Froschkönig“ auf der Obra flussaufwärts Richtung Eisenbahnbrücke und dann wieder zurück.

Beim Aussteigen fiel meine etwas vollschlanke Tante ins Wasser, ich lief schnurstracks nach Hause. Das Foto zeigt die Obrapartie, die wir mit dem Ruderboot befuhren. Ich kann mich noch gut erinnern, dass die Soldaten aus dem Reservelazarett in der Volksschule viel mit diesen Ruderbooten fuhren.

|

| Ruderpartie auf der Obra |

Eines der frühesten Kindheitserlebnisse war ein Feuerwerk, bei dem ich, als der Himmel purpurn und rot gefärbt war, Angst hatte. Wir standen in der Johannesstraße, Ecke Maybachstraße. Da ich annehme, dass nach Kriegsbeginn solche Feuerwerke nicht mehr stattfanden, muss das also schon vor September 1939 gewesen sein.

Ebels Garten war ein Eldorado für uns Kinder. Er war riesengroß und reichte vom Topfmarkt bis an die Packlitz. An der Packlitz befand sich eine kleine Schöpfbank, deren Bretter aber schon etwas morsch waren. Infolge der Bäume, die am Südufer der Packlitz standen war es hier auch dunkel und schattig, so dass wir diese Schöpfbank als Einstieg in die Packlitz nur selten benutzten. In der Nähe befand sich auch eine alte Holzlaube, die ebenfalls im Schatten stand und von uns nur ganz wenig aufgesucht wurde. In der Mitte des Gartens befand sich eine große Rasenfläche mit einer Wippe und einem Sandkasten.

Zentrum für unser Spielen war die Rasenfläche. Hier lagen wir im Sommer im Grase und schauten zu den Wolken auf, schlossen die Augen, öffneten sie nach einer Weile und beobachteten die Veränderungen an den Wolken. Unbeschwerte Kinderzeit! Der Zaun zum Grundstück der Färberei Klein war etwas kaputt, so dass wir da durchschlüpfen konnten und zur Schöpfbank vom Färber Klein gelangten. Die Schöpfbank war relativ groß, lag in der Sonne und vor ihr war sandiger Untergrund in der Packlitz. Von hieraus badeten wir viel.

Durchquerten wir die Packlitz, kamen wir auf ein Gelände, an dem auch noch ein kleiner Graben war. Hier hatten sich ältere Jungen ein hügeliges Gelände geschaffen, das sie „Verdun“ nannten. Es war ihr Bunkergebiet, in dem sie Krieg spielten. Gelegentlich waren wir jüngeren Kinder auch dort, aber nur, wenn die älteren nicht da waren.

Ansonsten haben wir in der Obra an der Pferdeschwemme gebadet, einmal sogar mit Soldatenpferden und Soldaten. Hier war eine große Ausbuchtung der Obra, das Ufer war relativ flach. Über die Bischofstraße, Schulstraße und den Bismarck- Platz waren wir schnell an der Pferdeschwemme. Ich nahm mir immer eine trockene Hose und ein Handtuch mit – kam aber immer mit der angezogenen nassen Badehose, trockene Hose und Handtuch in der Hand nach Hause zurück; ich mochte mich da nicht umziehen! Ich weiß aber auch noch, dass ich im Sommer fast immer einen mächtigen Sonnenbrand hatte, der ganz schön wehtat. In der städtischen Badeanstalt, die hinter der Eisenbahnbrücke lag, war ich nur wenige Male zum Baden.

Mein Vater war in der Freiwilligen Feuerwehr Meseritz und hier Obersteiger. Er war absolut schwindelfrei, mit einer Portion Wagemut ausgezeichnet, das beides hat ihn sicher dafür prädestiniert. Wenn die Sirene ging, kam er aus seiner Werkstatt gestürzt, schmiss sich in seine Feuerwehruniform, hing sich alle Utensilien um und lief zum Feuerwehrdepot. Manchmal auf der Straße, damit es schneller ging, musste er doch dabei keine Rücksicht auf die Passanten auf dem Bürgersteig – „Trittoar“ sagte er immer – nehmen. Einmal erlebte ich, da war mein Vater schon über 60 Jahre alt, wie er bei Feueralarm die Obrastrasse runter lief, es muss wohl ein Sonntag gewesen sein, denn es waren viele Soldaten in Ausgangsuniform unterwegs. Einige amüsierten sich über den laufenden Feuerwehrmann und lachten lauthals. Als ich das meinem Vater nachher erzählte, sagte er zu mir: „Wenn bei denen der Hosenboden brennt, werden sie auch nicht mehr lachen.“

Meistens fuhr er aber mit dem Fahrrad. Meine Mutter erzählte mir, dass meine beiden Brüder Karl und Hans als Kinder so instruiert waren, dass sie, wenn die Feuersirene zu hören war, dem Vater behilflich waren. Der eine holte schnell das Fahrrad aus dem Schuppen und der andere hatte schon die Feuerwehruniform in der Hand. Ganz deutlich habe ich noch einen Einsatz im Gedächtnis, da bin ich nämlich mit meiner Mutter hingegangen. Aus einem Fabrikschornstein in der Schwiebuser Straße, hinter der Packlitzbrücke, hatte ein Storch sein Nest gebaut und damit den Schornstein so verstopft, dass der Rauch nicht mehr abziehen konnte. Also musste die Feuerwehr ran und sollte das Nest runterspritzen. Als ich dann zu dem Feuerwehrmann ganz hoch oben auf der Leiter hinschaute, sah ich, dass es mein Vater war. Er wurde vom runterfallenden Spritzwasser pudelnass, der Storch kehrte aber nach kurzer Zeit zurück.

Ein Feuer erlebte ich, als in Georgsdorf eine Scheune brannte. Woher wir Jungen das wussten, kann ich heute nicht mehr sagen. Jedenfalls liefen wir ein paar Kilometer bis Georgsdorf, um die brennende Scheune und die bei der Brandbekämpfung eingesetzte Feuerwehr zu sehen. Die brennende Scheune, die dann unter dem Feuer in sich zusammen fiel, war für uns Kinder ein Erlebnis. Zu irgendeinem bestimmten Anlass wurden in Meseritz Fotos ausgestellt, u. a. auch welche von der Feuerwehr. Ich kaufte mir das Foto Nr. 16, weil auf dem mein Vater in Feuerwehruniform in der ersten Reihe stand, worauf ich ganz stolz war. Leider ist das auch in der Schulmappe gewesen, die mir von den Polen bei der Vertreibung aus Meseritz weggenommen wurde.

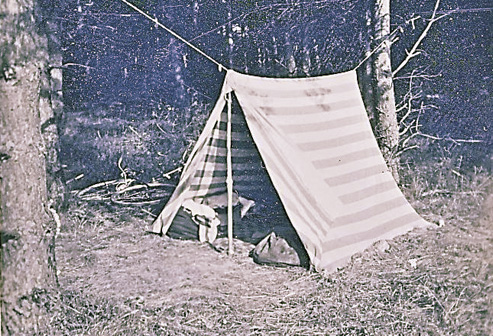

Die große Leidenschaft meines Vaters war das Angeln, fast jedes Wochenende fuhr er mit dem Fahrrad zum Angeln, meist an die Obra nach Obergörzig. Im Sommer fuhr er am Sonnabendnachmittag los, übernachtete im Zelt, das er sich selbst aus Markisenstoff genäht hatte, und kam am Sonntag zum Mittagessen zurück. Öfter durfte ich auch mit. Ich hatte auch eine kleine Angel, aber das Schönste war das Schlafen im Zelt.

Oder wenn ein Gewitter rüber zog, war es im Zelt schön, wenn der Regen auf das Zelt prasselte. Dieses Zelt habe ich während meiner Oberschulzeit und auch in meiner Studentenzeit noch benutzt, als ich mit Klassenkameraden Fahrradtouren durch Mecklenburg unternahm. Später habe ich es auch bei Faltboottouren mit unserem ältesten Sohn, als der Grundschüler war, mitgeführt und darin übernachtet. Beide Jungen hatten es später auch noch benutzt, als sie selbständig Faltboottouren unternahmen. Das Zelt war älter als ich und diente drei Generationen – Friedensware!

Einmal hatten mein Vater und sein Angelkumpan Albert Podraczik, dessen Namen ich immer so schlecht aussprechen konnte, an meine Angel einen Nuckel gebunden und amüsierten sich dann köstlich über meine Reaktion.

Albert, wie mein Vater ihn nannte, kam auch zum Skatspiel zu uns nach Hause, wenn Festtage waren oder mein Vater und mein Opa, Johann Päch, Geburtstag hatten. Am Albert fand ich immer lustig, wenn er „Heil Hitler“ sagte. Er zog das immer so zusammen, dass dabei „Hei Litler“ herauskam. Der Angelkumpan meines Vaters soll beim Einmarsch der Russen im Januar 1945 erschossen worden sein, das betrübte meinen Vater sehr.

Mein Vater angelte hauptsächlich in der Obra. Die Obra muss damals sehr fischreich gewesen sein, denn mein Vater kam immer mit vielen Fischen nach Hause. So lernte ich viele Arten kennen. Ich erinnere mich besonders an Aale, Hechte, Quappen und Welse. Mit etwas Schauern hörte ich die Erzählung, dass in der Obra an der Schlossbrücke ein solch großer Wels war, der sogar das schwimmende Federvieh fraß. Auch dadurch, dass ich mit meinem Vater zum Angeln fuhr und mich dann Tag und Nacht in der Natur aufhielt, hat sich bei mir eine starke emotionale Beziehung zur Natur entwickelt.

|

| Walter (Pfingsten 1939) |

Nach Obergörzig haben auch Familienausflüge stattgefunden. Davon zeugt das Foto von Pfingsten 1939.

Zu Pfingsten brachte mein Vater von seiner Angeltour immer grüne Birkenzweige und Kalmus mit, die für einige Tage zum Ausschmücken der Wohnung dienten. Besonders den aromatischen Duft des Kalmus habe ich noch „in der Nase“.

Meine Eltern gingen auch öfter mit mir spazieren, z. B. nach Georgsdorf und dann über den „Löwen“ zurück nach Meseritz.

In Georgsdorf gab es eine ganz schmale Fußgängerbrücke über die Obra, zu der es ziemlich steil bergab ging. Einmal wäre ich dort bald in die Obra gefallen. In Richtung Kapplers Wäldchen gab es eine Eisenbahnbrücke im Wald, die unter der Eisenbahnstrecke durchführte und deren Seiten mit Ziegelsteinen ausgemauert waren. Hier verewigten wir uns im Oktober 1943, als wir dort Pilze suchten. Beim Lesen der anderen Inschriften stellten wir fest, dass sich hier meine Brüder schon vor Jahren – neben anderen Namen – „verewigt“ hatten. Offensichtlich wusste mein Vater davon, denn ich war ganz erstaunt, als er aus seiner Westentasche einen Bleistift zog und mich aufforderte, hier meinen Namen mit dem Datum des damaligen Tages zu hinterlassen.

An manchen Sommerabenden sind meine Eltern mit mir mit dem Fahrrad unterwegs gewesen. Ich hatte auf dem Fahrrad meines Vaters einen Kindersattel, hielt mich am Lenker fest und konnte in Fahrtrichtung alles beobachten. Mein Vater, ein mit guten Heimatkundekenntnissen ausgestatteter Meseritzer, zeigte mir viel und konnte mir auch viel erklären. Wären wir in Meseritz geblieben, hätte ich sicher davon viel profitiert. Einmal sagte meine Mutter auf einer solchen Tour zu meinem Vater: „Paul, mein Sattel ist zu hoch“, bremste ganz kurz ab, mein Vater fuhr auf das Fahrrad meiner Mutter auf und wir beide stürzten. Ich kugelte den Abhang hinab und landete im Chausseegraben. Als ich mich aufrappelte, sah ich dort ein mir unbekanntes kleines Tier, seit dieser Zeit weiß ich, dass es eine Kröte (Erdkröte) war. So lernt man eben auch etwas!

Es war in Meseritz üblich, zu Fastnacht mit einem Spieß zu Bekannten zu gehen, ein Sprüchlein aufzusagen und dafür Leckereien auf den Spieß gesteckt zu bekommen. Ich zitiere aus meinem Gedächtnis:

Hopsa, in die Fastnacht.

Ich bin ein kleiner König,

gebt mir nicht zu wenig,

lasst mich nicht zu lange stehn,

ich muss ein Häuschen weitergehn….

Ich weiß nicht mehr, in welchem Jahr es war, aber ich war mit meinem Spieß zuerst zu Bäcker Wagner gegangen, dort bekam ich Schnecken und Amerikaner auf meinen Spieß gesteckt. Anschließend trabte ich dann auf die Winitze zu meiner Tante Frieda, von der ich auch etwas bekam. Es war wohl so, dass sich die Leute schon vorher mit Leckereien eingedeckt hatten, weil sie wussten, dass an der Fastnacht die Kinder mit ihren Spießen kommen.

Mein Vater war schon in der Kaiserzeit aus der evangelischen Kirche ausgetreten, meine Mutter gehörte der evangelischen Kirche an. Meine Erziehung, besonders bedingt durch meinen Vater, war nicht kirchlich. Dass ich getauft wurde, war ein Zugeständnis meines Vaters an meine Mutter. Religions- und Konfirmandenunterricht hatte ich nie. Mein Freund Rüdi, Sohn des Oberstaatsanwaltes Preuß, hatte mich im Vorschulalter einige Male mit in den Kindergottesdienst in die evangelische Kirche mitgenommen. Zwei Sachen blieben mir in Erinnerung: Weiße Bänke und der Groschen für die Kollekte. Als mein Vater von meinem Kirchenbesuch erfuhr, untersagte er mir das.

Episoden

Einige Episoden möchte ich noch nachtragen, die eigentlich isoliert von den vielen Vorgängen, die ich geschildert habe, sind, die ich aber für mitteilenswert halte, weil sie sich tief ins kindliche Gedächtnis eingeprägt haben.

Die Insassen des Meseritzer Gefängnisses fuhren in einem großen Kastenwagen – eigentlich ein eisenbereifter Pferdewagen – gehacktes Holz aus. Gezogen wurde der Wagen von den Gefängnisinsassen in Gefängniskleidung und einer entsprechenden Kopfbedeckung. Der ebenfalls in unserem Haus („Unser“ Haus ist ein Ausdruck aus unserer Kindheit, das Haus gehörte dem Staatsanwalt Dr. Ebel.) wohnende Oberstaatsanwalt Preuß stand am Fenster seiner Wohnung und sah, wie die Gefängnisinsassen durch das Tor von der Bischofstraße her das Heizmaterial für ihn brachten. Einer der Gefängnisinsassen stürzte nahezu in die Werkstatt meines Vaters, um ihn fast stürmisch zu begrü.en. Der Aufseher brachte ihn sofort zurück und kanzelte ihn mit den Worten „Sind Sie denn verrückt, oben am Fenster steht der Staatsanwalt“ ab.

Hintergrund: Der Gefangene, wie wir auch sagten, war der Fleischermeister Leschke aus Pieske, ein Jugendfreund meines Vaters und war wegen einer Schwarzschlachtung ins Gefängnis geworfen worden. Wenn ich mich recht erinnere, war wegen des gleichen Deliktes ein Bürgermeister von Meseritz in den Freitod gegangen, als er sich bei seiner Verhaftung mit der Pistole erschoss. Das war lange Stadtgespräch.

In der Freiwilligen Feuerwehr Meseritz gab es nur wenige Männer, die absolut schwindelfrei waren und deshalb auch auf die ausfahrbaren hohen Leitern klettern durften. Man nannte sie auch Steiger. Mein Vater gehörte zu ihnen, wenn ich mich recht erinnere, führte er sogar die Dienstbezeichnung „Obersteiger“. Er erzählte mir mal, wie die Steigerkandidaten u. a. getestet wurden. Sie mussten auf die höchsten Sprossen der Leiter klettern, sich dort mit ihrem Feuerwehrgurt anhaken, die Leiter stand am Rand der Pferdeschwemme, ragte soweit wie möglich über das Wasser der Obra und wurde dann bewegt. Nur wenige bestanden die Mutprobe. Als man einen Feuerwehrmann nach der Prozedur fragte, ob er denn die Hosen voll habe, bejahte er das und fügte aber hinzu: „Steiger werde ich doch.“

Die Feuerwehrhelme hatten einen ledernen Nackenschutz gegen Funkenflug und einen silbrigweiß glänzenden Kamm aus Metall, der sich von vorn nach hinten über den Helm zog. Dieser Kamm wurde während des II. Weltkrieges mit der Begründung entfernt, dass er von den Besatzungen anglo-amerikanischer Flugzeuge leicht erkennbar war und die Zielorientierung erleichterte. Ob das im Zusammenhang damit stand, dass auch Meseritzer Feuerwehrleute zur Brandbekämpfung nach Bombenangriffen auf Berlin eingesetzt waren, entzieht sich meiner Kenntnis.

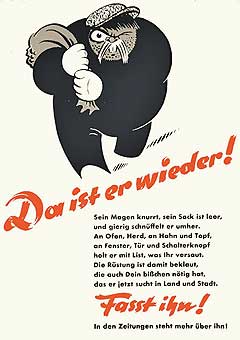

Meine Kindheitserinnerungen sind Erinnerungen an die Kriegszeit. Ich wuchs auf mit den Plakaten „Pst, Feind hört mit“, mit „Verdunklung einhalten“, mit der Losung „Räder müssen rollen für den Sieg“ (wurde von den Erwachsenen ergänzt durch „Kinderwagen für den nächsten Krieg“) und der Figur des „Kohlenklau“. Mit Beginn des Zweiten Weltkriegs am 1. September 1939 eröffnete das „Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda“ die Kampagne „Feind hört mit!“. Deren Symbol war der „Schattenmann“, der auch hier die beiden arglosen Maurer bespitzelt: Ob am Arbeitsplatz, auf der Straße oder zu Hause – überall konnte der vermeintliche Spion lauern. Ein harmloser Satz enthielt vielleicht nützliche Informationen für den Feind. Jeder Deutsche sei ein Geheimnisträger, so rechtfertigte das NS-Regime die ständige Überwachung der Bevölkerung, die tief in das Privat- Alltagsleben eingriff.

|

| Propagandaplakate |

Die Fenster wurden mit Verdunklungsrollos versehen, damit kein Lichtschein nach draußen dringt, um den feindlichen Bombenflugzeugen die Orientierung zu erschweren. Diese Maßnahme wurde von der Polizei und den NSDAP-Blockwarten kontrolliert, Verstöße wurden bestraft. Mein Vater hat damals – wie auch die anderen Sattler in Meseritz – viele Verdunkelungsrollos angefertigt. Am Anfang verwendete man manchmal schwarzen Stoff, dann aber nur noch schwarzes, derbes Papier.

Drei Dinge sind mir im Gedächtnis haften geblieben:

Mein Vater hat mit einem Lehrling in der katholischen Kirche die riesengroßen Fenster mit Rollos verdunkeln müssen. Auf mich machte die enorm lange Leiter, die er dazu verwendete, einen großen, ja ängstlichen Eindruck. Für ihn war das aber normal, war er doch bei der Freiwilligen Feuerwehr Meseritz Obersteiger. Einmal habe ich aus den Abfällen ein kleines, funktionstüchtiges Verdunklungsrollo hergestellt, da war ich wohl 8 Jahre alt, mein Vater staunte nicht schlecht.

Die dritte Sache war unangenehmer. Als es zu dunkeln begann, gab mir meine Mutti den Auftrag, das Küchenfenster zu verdunkeln, was ich auch tat, indem ich das Verdunkelungsrollo runterzog. Was ich aber nicht wusste – meine Mutti hatte mir auch nichts gesagt, vielleicht vorausgesetzt – dass dabei auch die Jalousie heruntergezogen werden musste. Es dauerte nicht lange und ein Polizist erschien, wies darauf hin, dass aus dem Küchenfenster Licht nach draußen drang und verhängte sofort eine Geldstrafe. Mein Vater weigerte sich, die Strafe zu zahlen, der Grund war mir nicht bekannt. Ich weiß nur noch, dass er runter ging und das Fenster von außen beobachtete. Vielleicht war inzwischen auch schon die Jalousie runtergezogen, ich weiß es nicht. Jedenfalls kam er hoch und sagte, dass kein Lichtschein zu sehen war.

Einige Zeit später gab es dann ein Strafmandat mit 20 Reichsmark, die Strafe war also erhöht worden, weil mein Vater nicht gleich die verlangte Gebühr beim Polizisten bezahlt hatte. Mein Vater schob mir mit den Worten „Da hast Du Dein Strafmandat“ das Strafmandat über den Tisch. Ich fand das ungerecht, weil ich nicht wusste, dass man auch die Jalousie runterziehen musste, um eine totale Verdunklung zu erreichen.

Sogar die Fahrradlampen, damals Karbidlampen, mussten abgedunkelt werden, so dass nur ein schmaler Lichtschlitz übrig blieb. Nebenbei: Diese Karbidlampen hatten aber auch den Vorteil, dass man sie vom Fahrrad abnehmen und wie eine Taschenlampe benutzen konnte. So hat übrigens mein Vater Regenwürmer für seine Angelei gesucht.

|

| Kohlenklau-Propagandaplakat |

Vom Kohlenklau gab es auch ein Brettspiel, das so ähnlich wie „Mensch ärgere Dich nicht“ aufgebaut war, es hieß „Jagd auf Kohlenklau“. Wir haben es als Kinder sehr oft gespielt. Das Spiel besteht aus einer relativ dünnen Pappe im DIN-A3 Format. Auf dem Weg zum Ziel mussten die Spieler sich in fünfzig Schritten als würdige Energiesparer erweisen. Es gab drei verschiedene Arten von Feldern. 21 Felder waren neutral, 12 Felder rot (Energie verschwendet), 15 Felder schwarz (vorbildhaftes Verhalten).

Sehr viel habe ich mit Rüdiger Preuß gespielt, wir waren nahezu unzertrennlich, beide Jahrgang 1936. Da die Familie des Oberstaatsanwaltes Preuß eine größere Wohnung als wir hatte, haben wir dort fast immer gespielt. Rüdi hatte viel mehr Spielsoldaten als ich, vor allem auch französische und englische Soldaten (die ich nicht hatte), außerdem auch Handgranaten werfende Soldaten und Soldaten in verschiedenen Stellungen – liegend, kniend, stehend, schießend. Meine Spielsoldaten konnten nur marschieren. Bei unseren Spielen haben „natürlich“ immer die deutschen Soldaten gewonnen. Wir spielten auch mit Kanonen, die hinter Zugmaschinen gehängt wurden, und mit Panzern, die aufgezogen werden mussten und dann eine Strecke fuhren. Einige Typen hatten – ähnlich wie beim Feuerzeug – Funken sprühende Kanonenläufe bzw. MG’s. Rüdi hatte zwei ältere Brüder, die beide ins Gymnasium Meseritz gingen. Bei ihnen sah ich zum ersten male lateinische Texte, nicht ahnend, dass ich später auch einmal das Fach Latein in der Schule haben würde.

Wolfgang, der ältere Bruder, wurde dann als Marinehelfer eingezogen. Ulrich; Jahrgang 1929, hat sich viel mit uns jüngeren Kindern beschäftigt, fast wie ein älterer Bruder. Bedingt durch die kriegerische Erziehung in der HJ hatte er schon im Jahr 1944 eine Pistole, mit der in unserer Gegenwart – ungeladen - herumhantierte. Als ich ihn einmal fragte, was er denn mit der Pistole wolle, antwortete er mir: „Wenn die angloamerikanischen Fallschirmspringer kommen, stelle ich mich auf den Balkon und schieß sie ab.“ Ulrich überlebte schwerverletzt das Inferno von Gleißen, wo viele Hitlerjungen ihr junges Leben lassen mussten.

„Räder müssen rollen für den Sieg!“, diese Propagandalosung gab es ab 1. Juni 1942. Da ich am 1. September 1942 in die Schule kam, war diese Losung einer der ersten Sätze, die ich lesen konnte. Sie war an Bahnhöfen und Lokomotiven angebracht.

An die Bevölkerung wandten sich Motive, die zum Verzicht auf Privatreisen aufforderten. Zeichnungen von Soldaten auf Reisen wurden dabei umrahmt von Aufforderungen wie: „Er geht vor! Verzichte Du! – Jeden Platz für Fronturlauber!“, „Wehrmacht geht vor! Verzichte Du auf die Weihnachtsreise!“ und „Erst siegen – dann reisen!“. Im Rahmen der Kampagne erschien eine Serie von Anzeigen mit verschiedenen Motiven. Die meisten dieser Darstellungen forderten den Leser dazu auf, unnötige Reisen zu unterlassen. So zeigte ein Motiv ein Zugabteil, in dem ein Soldat in Marschausrüstung vor einem sitzenden, dämonisierten Reisenden steht. In großen Lettern war darüber geschrieben: „Hilft Deine Reise siegen?“, verbunden mit der Unterzeile „Musst Du der Front Wagenraum stehlen?“.

Am 20. April, dem Geburtstag des Führers Adolf Hitler, musste immer die Hakenkreuzfahne rausgehängt werden. Übrigens kam man schon ins KZ (Konzentrationslager), wenn man sich weigerte, eine Hakenkreuzflagge zu hissen. Später hat mir mein Vater mal erzählt, dass er am Anfang keine Hakenkreuzfahne hatte. Da die NSDAP-Blockwarte am 20. April kontrollierten, wer keine Fahne rausgehängt hatte, kam er in arge Bedrängnis, zumal er auf Grund seiner Tätigkeit in der SPD vor 1933 in Meseritz als der „rote Kintzel“ galt.

Nun übertrumpfte er sie alle und hatte in der Kirchstraße die größte Fahne. Während der Zeit, in der die Fahne gehisst wurde, musste wegen der langen Fahnenstange in der Wohnstube das Fenster offen bleiben. Bei mir verbindet sich daran die Erinnerung immer mit einer kalten Stube, denn am 20. April konnte es noch ganz schön kalt oder kühl sein.

Mit Begeisterung spielten wir Indianer und Trapper, aber noch mehr Soldaten und Krieg. Das wurde sicherlich auch dadurch katalysiert, dass es in Meseritz eine Kaserne gab.

Zur Verteidigung des Obra-Warthe-Bogens (Ostwall) wurde im Oktober 1937 das Grenz-Infanterie- Regiment 122, das nachherige Infanterie- Regiment 122, aufgestellt, sein Standort war Meseritz. Die Soldaten marschierten immer mit Gesang – ich erinnere mich noch an „Kehr ich einst zur Heimat wieder“ (Schlesierlied), „Auf der Heide blüht ein Blümelein“, „Oh, Du schöner Westerwald“ und „Einen Heller und einen Batzen“ - durch die Stadt. Wir marschierten hinterdrein – mit selbstgeschnitztem Holzsäbel und Holzgewehr. Einmal durften wir sogar in der Formation mitmarschieren, da sind wir fast vor Stolz geplatzt.

In der Obra, an der Pferdeschwemme, ritten die Soldaten mit den Pferden ins Wasser, um die Pferde zu waschen. Das war natürlich für uns eine Gaudi, da mussten wir unbedingt hin. Oftmals sind wir auch zum Güterbahnhof gegangen, wenn dort Soldaten und Kriegsgerät verladen wurden. Eine solche Verladung hat mir noch tagelang Gewissensbisse gebracht. Ein Soldat gab mir etwas Geld und ich sollte ihm irgendetwas kaufen. Ich bekam aber nicht das Gewünschte. Als ich wieder am Bahnhof ankam, war der Zug mit den Soldaten schon weggefahren, und ich hatte noch das Geld, das mir nicht gehörte. Ich kam mir wie ein Dieb vor. Ich glaube, ich habe es dann auf ein Anraten für das WHW (Winterhilfswerk) gespendet. Irgendwann verbreitete sich unter uns Kindern die Nachricht, dass auf einem Abstellgleis russische Beutepanzer stehen. Sofort rannten wir hin und krochen in die Panzer.

|