|

Wird die Arbeit der ostdeutschen

Heimatorganisationennoch gebraucht?

Dr. Martin Sprungala

Ein Fallbeispiel aus der Zufälligkeit des Lebens zur Familienforschung Rendschmidt in Blesen.

Ich werde immer wieder von leitenden Mitgliedern der ostdeutschen Heimatorganisationen gefragt: Werden wir denn überhaupt noch gebraucht? Macht unsere Arbeit denn überhaupt noch einen Sinn?

Es ist manchmal schon deprimierend, zu sehen, wie sehr manche Mitarbeiter an der Lethargie mancher Mitglieder, an der Demographie mit schrumpfenden Mitgliederzahlen resignieren und darüber das Gute und auch die Notwendigkeit nicht mehr sehen (können).

Die Frage, ob die Arbeit noch notwendig ist, wird von den Interessierten, den Mitgliedern der Vereine immer wieder auf das Klarste beantwortet. Nach einem dieser deprimierenden Anrufe fand ich am selben Abend eine E-Mail voll des höchsten Lobes für die Arbeit vor. Er schrieb: „Ich bin wieder fasziniert von Ihrem Arbeitspensum und der Breite ihrer Themen. Das ist eine große Bereicherung. Mein Lob und Dank dafür!“

Dieses Lob gilt natürlich erst recht den Heimatzeitungen und ihren Trägern, denn sie sind es, die diese Arbeit stets anfordern, erst möglich machen. Dazu kommen die vielen Treffen und Begegnungen, die sie veranstalten und so ermöglichen.

Die Politik hat den Wert dieser Arbeit schon längst erkannt. Es ist nicht nur Seniorenarbeit, sondern auch die Pflege einer durch die Verbrechen des Zweiten Weltkriegs verlorenen Kultur im deutschen Osten und der Auslandsdeutschen. Wer wäre ein besserer Brückenbauer für eine Völkerverständigung als die Deutschen aus dem Osten, die aus ihrer Lebensgeschichte und die ihrer Vorfahren die Verhältnisse, die Geschichte und Kultur im Osten kennen?

Trotz ihrer traumatischen Erfahrungen, noch in der Heimat und bei Flucht und Vertreibung, pflegen sie die Erinnerung, die Kultur, die ein Teil Deutschlands und seiner Kultur ist. Sie besuchen z. T. seit den 60er, aber spätestens seit den 70er bis 90er Jahren ihre ehemalige Heimat, nahmen den brutal getrennten Beziehungsfaden zu den Nachbarn von einst wieder auf und knüpften ihn – nun in anderer Form – weiter.

Es gibt aber immer noch viele Menschen, die gar nichts um die Arbeit der ostdeutschen Heimatorganisationen wissen und erst durch ihre Ahnenforschung den Weg zu ihnen finden. Genealogische Anfragen sind inzwischen überall etwas Alltägliches. Menschen, die mit dem Osten nie etwas zu tun hatten, entdecken ihn, weil sie familiäre Wurzeln dort vorfinden.

Und gerade in Berlin, im Ruhrgebiet werden sehr viele auf solche Wurzeln stoßen. So sagte schon einst Kurt Tucholski (1890-1935): „Der Berliner ist meist aus Posen oder Breslau und hat keine Zeit…“ (16 Satiren, Kapitel 3, erstmals erschienen im Berliner Tageblatt 332 vom 21.7.1919 unter dem Pseudonym Ignaz Wrobel).

Zeit finden die Suchenden und Interessierten dann aber doch, wenn auch oft im Ruhestand.

Unter den zahlreichen und ständig eingehenden genealogischen Anfragen ragt ein Erlebnis Mitte März 2018 heraus.

Eine ganz normale Anfrage mit überraschenden Gemeinsamkeiten:

Ein befreundeter Rechtsanwalt wußte um meine Kenntnisse im Bereich der Genealogie und fragte mich, ob ich einer seiner Nachbarinnen helfen können, eine alte Dame, die eine Frage geklärt haben will.

Bereits im Vorgespräch erfuhr ich, daß die Recherchen sich in den deutschen Osten wenden würden und nicht innerhalb des heutigen Deutschland. Die Dame, die ich besuchte, war Jahrgang 1925 und außergewöhnlich interessiert und agil. Schon in den ersten Minuten fanden wir gemeinsame Bekannte, obwohl sie in einem ganz anderen Stadtteil Dortmunds wohnte.

So erwähnte ich, daß in ihrer Nähe ein Bekannter von mir gewohnt hat, dessen Familie aus demselben Dorf stammte wie meine Vorfahren. Er selbst war noch dort geboren worden und aufgewachsen. Erst als Spätaussiedler kam er mit seiner Mutter nach Dortmund, wo die Familie dann wieder vereint war.

Ich hätte nicht gedacht, daß sie ihn kannte, denn nach dem Tod seiner Mutter vor einigen Jahren ging er zurück in die alte Heimat, wo die Nachkommen der Geschwister seiner Mutter bis heute leben. Da er in vielen Vereinen aktiv war, hat sie ihn vor Jahren einmal kennengelernt. Dies sollte nicht die einzige Gemeinsamkeit sein. Ihr Pfarrer ist zudem ein ehemaliger Nachbar, stammt aus meinem Nachbarhaus.

Der Pestalozzi-Schüler Felix Rendschmidt

Der Pestalozzi-Schüler Felix RendschmidtSie zeigte mir dann ein Buch über den schlesischen Pädagogen . Sie vermutet einen familiären Zusammenhang ihrer Familie mit diesem einst bekannten Mann.

Felix Rendschmidt ist heute in seiner einstigen Heimat unbekannt.

Um die Erforschung seiner Geschichte haben sich die Autoren, die Zahnärztin Dr. Adelheid Glauer und Klaus Kischnik aus Osnabrück bemüht und gemeinsam mit der Universität Oldenburg das Buch „Felix Rendschmidt. Ein schlesischer Pestalozzianer aus Rosenberg OS“ (zweispra chig, Oppeln/ Osnabrück 2015, 380 Seiten, ISBN 978-83-942106-1-8) herausgegeben.

Felix Rendschmidt war der Sohn eines gleichnamigen Schuhmachers, der als Geselle lesen und schreiben gelernt hatte. Daher war ihm der Wert von Bildung bewußt geworden, und er schickte seinen ältesten Sohn Felix früh auf die Schule. Die Eltern wollten, daß er Geistlicher wird, doch sein Wunsch war es, Lehrer zu werden. Sechs Jahre war er Rektor an der katholischen Schule in Landsberg in Oberschlesien (Gorzów Slaski) im Kreis Rosenberg/ OS (Olesno), dann begab er sich 1811 in die Schweiz, um in Iferten/ Yverdon-les-Bains im Franko-Schweizer Kanton Waadt bei dem berühmten Schweizer Pädagogen und Sozialreformer Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827) zu lernen.

Nach seiner Rückkehr lehrte Felix Rendschmidt viele Jahre am katholischen Schullehrer- Seminar in Breslau. Der umtriebige Rendschmidt war jedoch nicht nur Ausbilder von Lehrern, sondern auch Autor von Schulbücher. Er schrieb Gedichte und war Insekten- und Gesteinskundler.

Eine Käferart, die er in Schlesien, entdeckte, wurde ihm zu Ehren „Abax Rendtschmidtii“ benannt. Rendschmidt beherrschte auch die polnische Sprache. Ihm zu Ehren übersetzte sein ebenfalls aus Rosenberg stammender Schüler Joseph/ Józef Lompa (1797-1863) eines seiner Lesebücher für die mittleren Klassen ins Polnische.

Nachweisbare Vorfahren aus dem Posener Ort Blesen

Frau Rendschmidt vermutet, daß die Vorfahren ihres verstorbenen Mannes mit diesem Pestalozzi- Schüler verwandt sind, denn der Familientradition nach stammt die älteste bekannte Vorfahrin aus Rosenberg und war Lehrerin von Beruf, was zu jener Zeit sehr ungewöhnlich war. Leokardia Rendschmidt war unverheiratet, hatte aber einen unehelichen Sohn.

Bei der Sichtung der Familienunterlagen hat Frau Rendschmidt den Hinweis nach Posen gefunden. Auf einem Dokument ist der Stempel der Handwerkskammer Posen zu sehen, wo ihr Schwieger-Großvater Franz Rendschmidt (1864- 1932) einst seine Prüfung als Schreinermeister abgelegt hat. In dem Dokument wird als Geburtsort Blesen (Bledzew) im Posener Kreis Schwerin a. d. Warthe (Skwierzyna) angegeben.

Aus der Familiengeschichte ist bekannt, daß der noch in Blesen geborene Sohn Alexander Rendschmidt (*1896) – ebenfalls Schreiner von Beruf – als Saisonarbeiter auf dem Bau in Dortmund tätig war, ehe er sich dann spätestens nach dem Ersten Weltkrieg entschied ganz hier zu leben.

Geheiratet hat er noch 1921 in Blesen Maria Begall, die aus einer hier ansässigen Familie stammte: Tochter des Maurers Theodor Begall (1872-1934) und der Ottilie Janisch (*1875). Ihre mütterlichen Vorfahren der Familie Janisch stammten aus Blesen und Meseritz (Miedzyrzecz).

Dank der Datenbank des Poznan-Project im Internet ließen sich weitere Angaben zu den Vorfahren recherchieren. Natürlich sind auch weitere Hilfen durch die Leser dieses Artikels sehr erwünscht, denn es wird keine einfache Arbeit werden, weitere Daten, vor allem den Zusammenhang zwischen der Lehrerin Leokadia Rendschmidt und dem Ausbilder Felix Rendschmidt zu finden, da hier die Datenbanken versagen.

Der selbständige Schreinermeister Franz Rendschmidt heiratete 1895 in Zirke (Sieraków) im Kreis Birnbaum (Miedzychód). Seine Frau war die Polin Bronislawa Binias (1870-1922) aus Alt Zattum (Zatom Stary) im Kreis Birnbaum. Der 397 Einwohner zählende Ort (Stand 1910) gehörte zum Standesamt Zirke. Alt Zattum liegt südlich der Warthe (Warta) und hier führt eine Fähre über den Fluß nach Neu Zattum (Zatum Nowy). Die Fähre ist auch der Grund dafür, daß die nationalsozialistische Verwaltung die polnisch klingenden Ortsnamen in Altfährdorf und Neufährdorf umbenannten.

Die Fähre verbindet zwei west-östliche Straßen in der Region nahe am nördlich gelegenen Warthebruch, der bis heute weitgehend unbewohnt und naturbelassen ist. Wege führen hier kaum durch. Die beiden genannten Straßen sind die von Schwerin/W. nach Birnbaum, bzw. dann nördlich weiter entlang des Bruchs, bis sie auf eine Nord- Südverbindung von Wronke (Wronki) nach Czarnikau (Czarnków) stößt. Die südliche Straße durch Alt Zattum führt direkt von Birnbaum nach Wronke.

Obwohl das Dorf nur wenige Einwohner zählte, blickt es auf eine alte Geschichte zurück. Erstmals wurde es 1388 erwähnt. Das neue Dorf entstand ebenfalls als adeliges Dorf mit einem Gut zu Beginn des 15. Jahrhunderts. Damals wurde Neu Zattum als Klein Zattum (Zatom Maly) bezeichnet.

Die Gutsherren der Familie Slomowski aus der Wappenfamilie Leszczyc wurden auch nach diesem Gutsbesitz Zatomski genannt.

Im 16. Jahrhundert gelangte das Gut in den Besitz der bekannten Posener Magnatenfamilie Górka, wodurch es deren Güterkomplex Zirke unterstand. Seit der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts war die Familie Rokossowski h. Glaubicz Eigentümer von Alt Zattum, dann die Magnaten Opalinski in Zirke. Maria Opalinska (1703-1768), die letzte Erbin, war seit 1725 mit dem französischen König Louis XV. verheiratet. Da sein Leben als König sehr kostspielig war, mußte die die Güter 1749 an den Grafen Brühl verkaufen. Von dieser „großen Geschichte“ bekamen die einfachen Bauern natürlich wenig mit. Die Familie Binias ist im Standesamtsbereich sehr verbreitet gewesen, vermutlich also mit Wurzel in Alt Zattum.

Das Poznan-Project weist 43 Heiratseinträge dieser Familie im 19. Jahrhundert aus. Auch die Heirat der Eltern der Bronislawa sind hier zu finden: „Joannes Nepomucenus Binias“ war 24 Jahre alt, als er 1861 in der 10 km entfernten katholischen Kirche in Zirke die erst 14 Jahre alte „Francisca Cichosz“ heiratete. Auch die Frage, wie diese beiden unterschiedlichen Familien zusammengekommen sein könnten, deutet ein weiterer Heiratseintrag an. Im Standesamtsbezirk Falkenwalde, wo Franz Rendschmidt aufwuchs heiratet im Jahr 1885 Georg/ Jerzy Binias (geb. 1858). Man kann vermuten, daß er mit der Familie in Alt Zattum verwandt war. Auch dieser Binias heiratete mit Auguste Plötz (*1865) eine deutsche Katholikin.

Der tote Punkt

Aus der Zirker Heiratsurkunde geht hervor, daß der Tischler Anton Franz Rendschmidt in Falkenwald im Kreis Schwerin/W. geboren worden war und in Blesen lebte. Er war der Sohn der unverehelichten Arbeiterin Leokadia Rendschmidt in Blesen. Seine Frau war Schneiderin von Beruf.

Diese Angabe wirft sofort die Frage nach der Wahrheit der mündlichen Überlieferung auf: War Leokadia wirklich Lehrerin oder „nur“ Arbeiterin, wie es in der Heiratsurkunde ihres Sohnes heißt. Trauzeugen waren zwei polnische Landwirte in Alt Zattum.

Einen weiteren Einblick, der weitere Fragen aufwirft, brachte der Vermerk über die kirchliche Heirat in Zirke, denn hier wird als Mutter des „Antonius Rendschmid“ eine Marianna genannt. Aus dem Familienstammbaum ist über Leokadia bekannt, daß sie 1840 geboren sein soll und in Blesen starb.

Damit ist vorerst ein toter Punkt in der Familienforschung erreicht, da unbekannt ist, wo sie geboren wurde und wer ihre Eltern waren. Stammt sie wirklich aus Rosenberg in Oberschlesien?

Die Familie Reiche in Falkenwalde

Ein weiterer Gesprächspunkt mit Frau Rendschmidt war der Heimatort Blesen. Blesen wird erstmals im Jahr 1312 urkundlich genannt und erhielt nach 1485 das deutsche Stadtrecht. Im Jahr 1910 hatte die Kleinstadt 1.525 Einwohner, von denen sich 1.500 bei der Volkszählung als deutschsprachig bezeichneten. Die Stadt war weitestgehend katholisch. Nur 137 gaben evangelisch als Konfession an; 8 waren Juden.

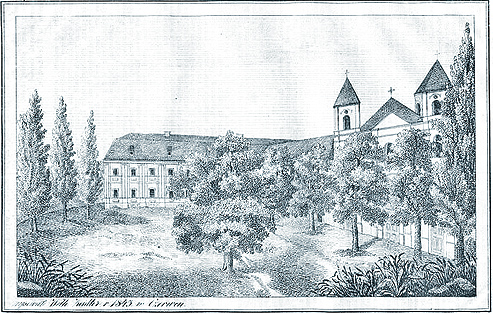

Blesen war seit dem Mittelalter Sitz eines Zisterzienserklosters. Die westlichen Grenzgebiete Großpolens, des Posener Landes, waren durch vier Zisterzienserklöster besiedelt worden. Blesen bildete das nördlichste, nach Süden gefolgt von Paradies (Paradyz) im Kreis Meseritz, Obra (Obra) und Fehlen (Wielen Zaobrzanski) bzw. später Priment (Przemet) beide im Kreis Bomst (Babimost).

Das Kloster Blesen entstand durch die Stiftung des Jahres 1232. Das Dorf entwickelte sich weiter zu einem Marktflecken und dann zur Stadt.

Das Kloster Blesen wurde infolge der Säkularisierung am 4.6.1835 aufgelöst. Anton Franz Rendschmidt betrieb hier eine selbständige Tischlerei, wie die Familienüberlieferung belegt. Wie seine Heiratsurkunde belegt, wurde er im 5 km westlich der Kleinstadt gelegenen Dorf Falkenwalde (Fafalda, früher und heute wieder Sokola Dabrowa, Kr. Schwerin) geboren. Der Ort wird 1259 erstmals urkundlich erwähnt und gehörte später zum Eigentum des Klosters Blesen.

Falkenwalde war etwa genauso groß wie das 56 km entfernte Alt Zattum. Es zählte im Jahr 1910 387 Einwohner und besaß eine eigene katholische Kirche, die aus dem Spätmittelalter stammende Mariä Himmelfahrtskirche.

Der Name des taufenden Pfarrers ließ sich bisher noch nicht ausfindig machen, aber kurz nach Franz Rendschmidts Taufe kam Julius Klass 1867 als Kuratus nach Falkenwalde. Er blieb hier bis kurz nach Franz Heirat (bis 1896), als er schon längst in der Nachbarstadt Blesen wohnte und damit zu dessen St. Katharinen-Gemeinde gehörte, wo seine Kinder getauft worden sein dürften.

Das Klostergut Falkenwalde war nach der Säkularisierung verkauft worden. Vor dem Ersten Weltkrieg war es im Besitz des Rittmeisters d. L. Willy Büttner in Grunzig (Gorunsko, Kr. Meseritz). Als der Name Falkenwalde fiel, weckte das sofort meine Erinnerung. Von hier stammte der Pfarrer von Schussenze (Ciosaniec, Kr. Bomst) und Fraustädter Dekan Adalbert Reiche (1867- 1936), der mir in meinen lokalgeschichtlichen Forschungen vielfach begegnet ist. Die Familie Reiche war in Falkenwalde begütert. Vor dem Ersten Weltkrieg wird in den Gutsverzeichnissen hier ein Alfons Reiche als Gutsbesitzer genannt.

Mit dem Namen Reiche, vor allem im Zusammenhang mit dem Kloster Blesen, verband ich einen Forscherkontakt. Nach meinen ersten Artikeln in der Zeitschrift der ehemaligen Freien Prälatur Schneidemühl, dem Johannesboten, hatte sich der Oberstudienrat Mag. Theol. Alois Reiche (1929- 2013) aus Bamberg bei mir gemeldet.

Als er im Sommer 2013 starb, bat mich der Visitator Berthold Grabs, seinen archivalischen Nachlaß zu regeln und ggf. sein Buch über Blesen, an dem er seit Jahrzehnten gearbeitet haben soll, für die Nachwelt zu retten. Ein Manuskript ließ sich jedoch nicht finden, doch seine sehr umfangreiche Materialsammlung konnte in die wissenschaftliche Martin Opitz-Bibliothek und in das Regionalmuseum in Meseritz überführt werden.

Die Nennung des Namens Alois Reiche offenbarte eine weitere Zufälligkeit des Lebens, denn Frau Rendschmidt sagte erstaunt. „Der Alois war ein Cousin meines Mannes.“ Seine Mutter Franziska Reiche, geb. Rendschmidt, war eine Schwester ihres Schwiegervaters.

Auch wenn diese Angaben in der Suche nach dem Zusammenhang nach Schlesien nicht weiterhelfen, so zeigen sie doch, wie spannend Familienforschung sein kann.

Zum Schluß dieser Darstellung einer einfachen Frage zur Familienforschung kommt natürlich die Bitte an alle Leser, die mit Hinweisen helfen können, diese z. B. an die Redaktion Heimatgruß weiterzuleiten.